|

上海电影制片厂1951年摄制的故事片。……虽是一个虚构的故事,但却是一部具有较强历史感的影片。……着力写了向五儿这么一个在革命处于低潮时的苦难中仍保持革命气节的红军家属,极有助于银幕形象的多样化。……正因为她(于蓝)怀有革命理想,正因为她能热情洋溢地投入革命生活,她才能准确地揭示向五儿的内心世界。……表演上也有一些不足。……张伐,由于怕歪曲解放军高级军官的形象,而显得拘谨……//陈浥等.中国电影专业史研究[M]p119-1120 |

|

比起张伐、汪漪,还是于蓝更适合工农兵题材~【电影资料馆】 |

|

revenge as the key word, impressive montage sequence in the beginning.slaughter scene. |

|

那个婴儿的哭声分明是假的 雨天生产 |

|

多么好的电影

30岁的于蓝演的多么真挚可信

结尾一家三口面向八一五星红旗

真坚毅带劲 |

|

演员好不好,真的全靠导演带。张伐在《母与子》中表现很突出,在这部片中表演有气无力,这应该是张骏祥的锅了吧。剧本安排着实幼稚简单,尤其后半段,母子相见,父子相见,夫妻相见,剧本不行,演员不行,过于敷衍失真。电影集中于江西苏区,这块地方有部分未被日本人占领,所以老百姓的意识冲突完全是国共的对力问题,尤其是两个党在这里执政过,孰好孰非,老百姓心里明白。在这个基础上,横跨近二十年的恩怨,交代起来有难度,可是交代好了很宏大,交代敷衍了,就是这部电影的样子。如果电影把剧情集中在五儿母子更好些,还用大段写了封老四父子,实在让剧情散了起来。还有,五儿孩子至少有19岁,演员找小了吧。作为部政宣片,没达及格,拍的套路了,思想也并未有太大的升华,人物脸谱化严重,演员也调理不佳。张骏祥耶鲁大学的导演,能不能专业点! |

|

1951年 |

|

演得太生硬了 |

|

建国第一个五年上影拍摄。属于神道设教类,启发是怎么引导和启发大众 |

|

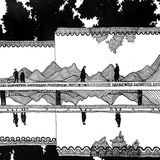

人物调度与场面的构图真的是极佳,不可小看的张骏祥 |

|

回马枪白色恐怖,杀手锏红缨上山。 |

|

这片阵容倒是强大,张伐和于蓝后来在龙须沟里又合作了,孙羽后来成为长影导演,穆宏和孙漪一对夫妻这里演父女,他们的外孙女居然是陈宝莲。军长是项堃,烈火中永生里和于蓝演对手戏。仲星火客串农民,反派陈天华是秦怡的第一任丈夫,张伐父子夫妻重逢的高潮戏演的很冷漠,索然无味,最后夫妻重逢于蓝动情都含泪了,张伐倒是一脸冷漠的念台词,倒是一对陌生人了。张伐怕歪曲解放军形象,最后演的很拘谨。远不如他在红日里演的解放军 |

|

多数这个时期的电影中,毛主席往往是作为一个声音能指,出现在大家的口耳相传之中,比如《翠岗红旗》,“毛主席,你什么时候回来啊!”是一种独白的呼吁,在直到70年代的电影中,毛主席 很少直接体现为演员表演的形象,甚至很少表现为宣传画、图片资料中的形象,而是表现为众所周知、大家都知道的一个作为拯救者的能指,一个“用兵如神”的超级解放者。

这个时期的革命战争题材电影,主要的英雄角色其实不是高级将领,而是中下层士兵,关于他们怎么被阶级解放的话语所感召,怎样被红色军队所吸引,而上层军官往往仅仅是作为剧情的背景以口语字幕叙述。 |

|

说演的太生硬的人去看看同期美国电影,那不得尬死你。 |

|

猛子当兵回来,已然是一副师长冷静的态势,面对亲人,仿佛失去了能够动容的能力。着力在刻画反派刻板印象和大众的受难。可是受难描写却又如此落于窠臼,苦大仇深样。 |

|

红军 |

|

从1933年第五次反围剿,到1949年解放战争,16年跨度的框架、很多相似的情节,明明可以去接近《一江春水向东流》,可从剧本设置到演员演技都差距悬殊。尤其男主张伐,还是保持和《太太万岁》里一样的表情木讷,奇怪的是到52年《龙须沟》的饰演丁四时又很有神,恐怕这片的导演也得背锅。

最令人无法接受的是结尾几段亲人相认的场面,时隔十几年剧变离乱,男主居然都表现得平淡过分。 |

|

台词很不错,剧情没重点。 |

|

51年的张骏祥导演,还不咋会拍革命片呢…… |

|

怀旧 |

|

就看张伐了。。。 |

|

革命题材电影如何与爱情家庭结合! |

|

报仇,报仇,血债血还,都杀红了眼。就是风云变幻世态下的真实写照。 |

|

形式感太强。这部倒是有明确的敌人,因此故事线比较明确,女性形象塑造全面,一些障碍设置的都比较巧妙,但是对于战争反而略微疏于描绘,只是在打 |

|

电影里面有中国版红军最强大的原唱,这个版本很少见 |

|

看这些电影时还是小学生,害怕。 |

|

宏大史诗(浅看,8.24:全忘了 |

|

人物性格展示、刻画的不够,故事情节也不够紧凑。江猛子与五儿别离、与儿子相见、与五儿重逢处理成这个样子,太理性了? |

|

张伐好帅 战争场面宏大 剧情像瞌睡来了递枕头 |

|

斗老蒋的故事。 |

|

十七年开始阶段 |

|

中规中矩?视角切入比较特别,这也不能算被动等待吧?不太懂曾经被批,还是应该拿卡罗维发利导演奖的,对张骏祥挺重要的,印象最深就是用作海报的一家三口坚毅望向前方的镜头了 |

|

1951年,草创阶段,标准还没固定。 |

|

最近看了很多老电影,演技太假了,一群人站着动也不动等着主角演,主角演完了再自己演,跟看回放似的。张伐真是个周正的帅哥啊! |

|

看过留痕 |

|

节奏有点卡,拍摄还是很喜欢的。 |

|

【学习强国影片73】“我们不能在这里等死,我一辈子就吃了等的亏。” |

|

父子相认莫名其妙 |

|

宁都翠微峰 江西的东南苦行山 前有易堂九子 后有救国军 |

|

表演三星,剧情四星 |

|

不得不说,这部电影在宣教方面还是很成功的 |

|

影片讲述了一个红军家庭夫妻父子悲欢离合的故事,和于蓝主演的另一部老电影《革命家庭》框架有些类似。由于拍摄的较早,这部电影不管是技术性还是艺术性,都显得比较质朴,但也因此而更加真实。那时的电影人拍电影除了注重政治正确外,还很注重艺术追求,张骏祥导演作为一个来自大上海的文化人,执导自己并不熟悉的江西苏区故事,就很下了一番功夫。我在网上查资料时,看到有介绍说,拍电影时,张导为了了解苏区情况,专门写了一份调查提纲,内容非常详细(见下面的附录)。可见那时的导演拍电影何其认真,是在真正的追求艺术。现在的导演和他们根本没法比,所以只能拍出一些抗日神剧之类的低劣作品。 |

|

不能用现在的眼光去看老片子 不公平! 这是第一步长征电影! |

|

在革命老片里,这部很难评,有一些地方让人不适。张伐和导演张骏祥可能真是没找准感觉,包括不知道应该怎么表现我军高级干部与亲人久别重逢的场面。虽然我们也不知道应该是什么样子,但是看着就是不像,有点过分冷静理智。与同时期的作品相比,有些画面带有很明显的都市影片风格,女演员的妆容一看就是模仿农村妇女,这些都是难以抹去的印记。 |

|

对革命的坚定信念终于迎来革命爸爸的归来 |

|

故事简单粗暴,刚开始乡村的场景为啥要用画的背景板?向嫂子做帮佣时上街的戏份,都是实景,特别有质感。张伐全程一副事不关己的麻木样,红军军官都只是笑眯眯的,只能看到坏人的情绪变化,于兰算是正常发挥,看自己孩子被打时,于兰的表演真细腻。上影转型艰难! |

|

“我们不能在这里等死,我一辈子就吃了等的亏。” |

|

还是不错的~~60多年前的电影。!! |

|

片尾的三人侧面红旗造型很好;张伐演首长还是有点腔调,于蓝倒是适合这种角色,但和张伐演夫妻不象。如果换成秦怡或者上官云珠不知道会不会更好 |

|

很一般,没亮点。 |

![豆瓣评分]() 6.2 (44票)

6.2 (44票)

![TMDB评分]() 7.00 (热度:0.25)

7.00 (热度:0.25)