|

卡普兰奥卢怎么变这样了 低配锡兰? |

|

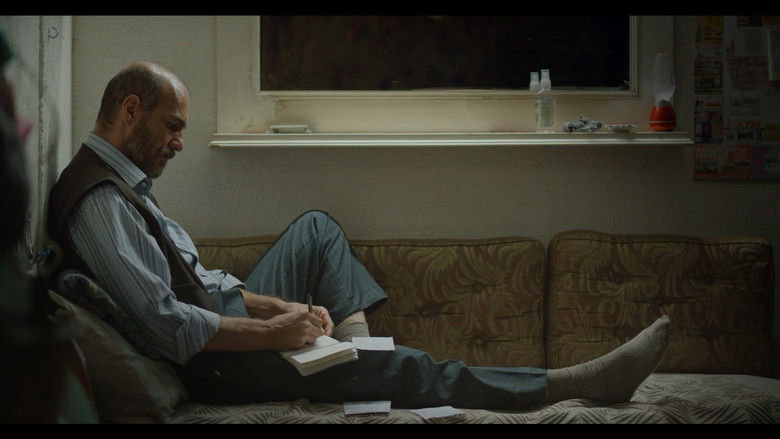

请求损失名誉的雇员给予原谅,需要分地阋墙的哥哥送上祝福。污蔑对方偷窃,诉至法院调解的时刻,未曾想过自己会去麦加。电塔移到邻居的田地,良心的树根也被连根拔起。弥补亏欠的本子被划掉,旧账的苹果却如雨般掉落。将儿子的水晶球从箱子里掏出,朝圣的时刻才想起,弥补不了的缺口和恢复不了的记忆。 |

|

2021金鸡影展

4.0 |

|

@2021平遥电影节,看了一半得赶开幕式去,之后再补吧,现代商业逻辑和工业方式的入侵:受害的同时也受其恩惠引诱。后补:用了德国制造杀虫剂的苹果不符合欧盟标准;跟着水流到达人手的视角,像来自神?果然紧接着,大树如UFO般从天而降;那棵树在另一个地方,在哪里?在梦里吗? |

|

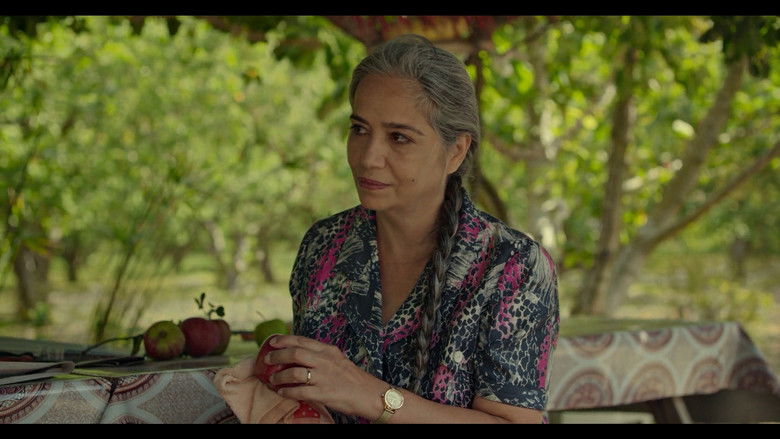

【土耳其】良心与信仰,承诺与花招;容易陷入裹脚布式的无边叙述中,但试着细煲有层次的人物抉择以及卓越的风光加持,依然得以从中舒身,仿佛听从一段心灵宣告。妻子的刻画与加入,也是抹不可回避的亮色。无从知晓导演这个三部曲企划能否完整的看到,只好以独立的故事来欣赏- -它的道德立意依然成功地挑起了兴趣,以种并不媚俗的姿态出现在视线面前。 |

|

一个关于审判提前的故事。哈桑是个地主,一个耍小聪明损人利己的地主。他的经营之道让他获得了更多的利益,也让他损害了很多其他人。大到抄底买地,小到买鞋不付钱,他自己过得很安心,因为死后才会接受上帝的审判。然而突然而至的朝圣让他慌乱不已,为了朝圣时不至于心虚,他听从了妻子的建议,开始寻求所有伤害过的人的宽恕和祝福。超现实的幻象用得不少,影像风格挺像锡兰的《野梨树》,特别是那棵孤零零的大树在影片中的重要性。忌惮是作恶的唯一恐惧。 |

|

过于锡兰化,空镜画面都很美,苹果掉落的那段可以入选scene of the year |

|

今平第一部《哈桑的义务》。竟是蜂蜜牛奶蛋的导演,却完全放弃之前自己熟练的小而美。当然,大银幕上看实在很美,甭管他变得有多锡兰。意识到疫情以来,还没看过以往熟悉的土耳其电影,尤其还是相对细节化表现朝觐准备的,就有那么点喜欢了。 |

|

啥嘛 |

|

伊斯兰人对良知的叩问是要把你逼到死角的,他的意思是没有人可以轻易地讲“我没有辜负过任何人”,尤其是如此精明的一个富农。塞米赫还是在联动人的感官,制造直觉触动方面出彩,他需要懂他的观众。哈桑和妻子真是蛮相爱的,感情默契程度堪比我爸妈。最后几场戏无声胜有声,天地间孑立一悔人 |

|

白莲花绿茶婊的赎罪之路。每个人的白莲花感真的写得很好,为塞米赫打五分。人民有信仰,国家有希望(手动狗头) |

|

#平遥国际电影展#01. 蛋奶蜜三部曲之后,塞米尔•卡普兰奥卢的义务三部曲第二部,完全不一样的视听风格了,不明白他对自己之前的风格有什么不满意,《谷粒》的时候学老塔,这次又学锡兰。导演的水平还是在的,故事的走向出人意料,太意外了,哈桑这样一个性格的人物,放着所有冲突不展开,反而在处理内心的问题。哈桑的哥哥有点像《密阳》,当他老到得了老年痴呆,隔断了一辈子兄弟情的冲突又算什么呢,他没有原谅你,只是忘了你是谁。时间看着很慢,但总在不知不觉间走到人的前面。大银幕看这片子会很享受,沉浸式的声音设计,直接把人带到哈桑的果园,你看到的不再是故事和风景,而是分分秒秒的时间。 |

|

#2021/58th金马 |

|

还是好电影,但说下摄影。摄影指导和鸡蛋牛奶是同一位,不理解为什么这一部用那么小的景深去突出每一个主体人物,镜头和人物的角度也变了,从中出现了一种戏剧操控,镜头的啰嗦和焦段焦点的状态也有关系。塞米赫的电影的诗意适合更平更宽更不高保真墙纸的画风,随着资金和器材技术的发展,一个导演如何抓住内在的那个最本初的持续性。 |

|

哈桑 什么风把你吹来了 |

|

#74th Marché du Film Online# 一种关注。塞米赫·卡普兰奥卢也是金熊之后flop了10年吧这才又回一种关注……彻底把自己之前视听体系放弃了,学谁不好学锡兰,作为一个土耳其名导还要学锡兰(也cue到了老塔的几个名场面)……以这么个剧作内容(咋看都是俩故事捏在一起啊,不过开头那个故布疑阵的社会正义题材看完再想还是有点味道),片长有点让人难以忍受;声音应该做得很精细,在线看太吃亏了。 |

|

导演把哈桑的形象通过2个小时的影像完全打造出来了,与哥哥的利益冲突而决裂(片尾的和解为时已晚),与妻子的私奔而收获的爱情,与海关工作的儿子(全片未出境,包括女儿)通话时由衷的喜悦,做各种生意时的耍小聪明等,倒是那些空镜头似乎有些多余,似乎为了迎合某种趣味而为。 |

|

整体节奏慢 那棵树是亮点... |

|

6.9有点低了 |

|

#Cannes2021# 风声的设计挺有趣!用强弱来代替配乐,仿佛也形成了角色内心的外化;但在这个奇怪的节奏/操控感过强的角色和神秘主义(那场被苹果砸中的戏份真的很莫名其妙…)/散漫的叙事编织下,也真的聊胜于无了… |

|

两个多小时的影片,聚焦一个土耳其农民的生活。电影的节奏很缓慢,也很写实,安纳托利亚的大地,平静美丽而又冷冽狂野,乍看之下,颇有些锡兰的风格。影片前面,观众还颇为同情哈桑的辛劳,逐渐又感觉到身上作为农民的狡诈与唯利是图,甚至是亲情淡薄。抽中签能与妻子一起去朝圣,这让他们异常高兴,也让各种矛盾渐渐显现,同时朝圣的要求也使哈桑开始反省,去履行早前欠下的良心义务。仛何宗教只要不走向极端,总的来看还是劝人向善的。影片显得拖沓了些。 |

|

#Cannes2021UnCertainRegard |

|

已不再是三部曲时期的风格,组织思路非常接近《野梨树》,文本创作、对白节奏掌控两方面离锡兰差距太大。 |

|

精明的富农 |

|

相比谷粒,这一部实在是友好太多了。看到这样的人物塑造以为可以在情节上大做文章了。然而导演还是峰回路转继续自己的风格,令人捉摸不透。 |

|

6.0。俯拾皆是借鑑塔可夫斯基和錫蘭美學後留下的補丁針眼。除了看出在美術置景和聲音上經費充足外,最基本的人物和劇本都需要再行打磨,幸而留下了蘋果雨一場華彩戲。 |

|

活太累 |

|

在《哈桑的义务》中,两个阶级代表貌似发生了不可调和的价值冲突。然而细看,不过是一场场误会。男主将代表现代文明发言的传教士视为不请自来的闯入者和掠夺者,认定掌握先进生产力的他们是传统农耕文明的终结者和替代者——这个带有偏见和主观色彩的伪命题之所以困扰部分先富起来的人,是因为名义上占有土地的开发商天然地将自身视为了土地的所有者。然而带着审视和批判视角的作者实事求是地说,土地既不独属于工农兵,也不独属于资本家——从「事实判断」角度而非「价值判断」角度来说,我们每个人都像树木一样诗意地栖居在大地之上。显然,外来文明为传统劳动者带来了技术革命和产业结构的升级。在当下的「逆全球化」语境下,与其跟一个现阶段无法摆脱,幽灵般的假想敌死磕,不如顺历史潮流而动,解放封建保守的「地主」思想——认清形势,放弃幻想。 |

|

太喜欢塞米赫这种叙事、镜头感和渲染情绪的方式了,像是看了一部锡兰的片,也不断想起“蛋奶蜜”的忧伤和深邃,浓浓的土地情怀。内心的情感幻化为超现实镜头的手法是他喜欢且擅长的,这部里用得更频繁了 |

|

#2021金鸡国际影展#

同样是义务,阿斯利比较现代,这部比较传统,故事节奏挺好的,后面才发现这块地是哥哥的,这棵树是奶奶栽的。

宗教都有一个特点,用对死后的憧憬来净化现世的罪恶,朝圣让这一目标提前迫近了,哈桑要面对的罪恶则是个人私欲,以及因此而不断恶化的亲朋关系。

印象比较深刻的是用比较超现实的树的倒塌,苹果雨,树的回归等几个意向来做心理转折,以及贯彻全片的呼啸的风。 |

|

no |

|

#Cannes2021UnCertainRegard 梦境的暗示以及掉苹果那段戏不错. |

|

一个自我救赎朝圣的故事,可是哈桑又有什么错呢?

大量的空镜,情绪镜头。

风吹过树叶的声音。

还有超现实,大树被伐与回归,苹果砸向哈桑。 |

|

质疑锡兰—理解锡兰—成为锡兰(大雾)

《大树从天而降》 |

|

和《蜂蜜》一样,有着优美又动人的视觉,但这些视觉语言有多少能和叙事有机结合就不一定了 |

|

题材真的好,社会性与人性在面对现实时的挣扎 |

|

當哈桑與哥哥站在原先那塊土地上的時候,影片實現了非常巧妙的首尾呼應。開篇階段那對年少的兄弟,哥哥對弟弟是那樣的關愛,但在成年後卻因為一些誤會而多年未聯繫,直到最後再見面時,弟弟哈桑才發現哥哥已經患有老年癡呆——這其中所關聯的情感是很有悲情色彩的,但也是很有動人之處的。

如果時光也可以像播放進度條那樣往回撥,調到最開始那一段,弟弟在搖籃床上安睡。哥哥帶著微笑幫他搖晃搖籃繩,彼此的關繫還是那般的單純美好,那該多好?

可惜我們的時間無法倒流,一切已經發生的錯誤或誤解,都無法再重來。但幸運的是,我們還可以通過主動去和解的方式為彼此尋找情感的出口。 |

|

呃,愣是没看完 |

|

不废话了 去补三部曲了, |

|

土耳其是不是都是锡兰 |

|

没什么意思,不好看。 |

|

这种矛盾放在中国农村也是比比皆是。最喜欢的一个镜头,前景是木桩年轮,砍伐成的城市群落,被镇压在电线塔之下,而远处孤立的人,从远至进,这不就是一部浓缩的人类发展史吗?开头的年少时代,到大风来袭,隔起来的攀篱,两兄弟的关系,被划开,哥哥曾经那么疼爱弟弟。 |

|

2.5 |

|

之前没看过土耳其电影。影片太长了。伊斯兰自省的仪式很好。尔撒说(Isa):富人进天国,如骆驼穿针眼。作为商人有产者,哈桑有些错误愿意忏悔,有些过失无法弥补,有些问题甚至不愿意去想。不过既然有这个机会,能做一些还是好的。故事设计的非常好,哈桑因为这样的机会重新与哥哥有了联系。来者由可追。PS:土耳其的土地这么便宜么? |

|

片名中的Bağlılık是Bağlı的名词形式,意为“受限制的、被约束的”,除了义务,更是一种羁绊。影片最后Hasan看着哥哥越走越远直至消失在视野,不知是否得到了他想要的祝福和宽恕。片中不停出现的大树有点像是在致敬《野梨树》,拍摄手法和风格也让人想起锡南。性格火爆的土耳其人也能拍出如此慢条斯理的影片,想想也挺神奇的。 |

|

PYIFF首映单元 |

|

仿佛看了一部低配版锡兰电影,大树、狂风、土地以及忙碌游走的人们。因为即将朝圣,才想到自己有该赎罪的愧责。为了己身的利益,哈桑与兄弟反目、涂污雇员名誉、拖欠买鞋费用,更多的,是平日里心机处处,设计邻里。他与妻子都有着市井小人的一面,信仰从没有救赎他们的心灵。 |

|

好安静 画面好美 不自觉让我想起童年 人与自然融为一体的乡村 世界很小 小到不足以称为社会 |

|

土耳其式的苦大仇深。 |

|

6.3 视听风格确实有些锡兰,不过作为拿过金熊的导演结果还在模仿别人本身就具有一种“功利性”,结尾还来个超现实颇有科长在这类影片中的方式……另一方面,电影中的男主同样是功利性的,唯一的亮点就是在传统和现代冲突与信仰问题之间衔接不错 |

![豆瓣评分]() 7.1 (154票)

7.1 (154票)

![TMDB评分]() 7.00 (热度:5.51)

7.00 (热度:5.51)