|

彼得威尔投奔好莱坞前对澳洲祖国的致敬。通过冗长的轻松环境的铺垫来折射最后一场白白赴死的惨烈,效果并不太好,因为实在是太冗长了,而且这个显然应该偏向好莱坞风格的主题,却带有一种相反的闲散的欧洲电影节奏。以及,有两场插入的诡异电子配乐也不知道是什么鬼。 |

|

“1975年,拍完悬崖野餐之后,我在琢磨一个发生在法国的一战故事,有人对我说,干嘛不拍加里波利?现成的题材。第二年,我去伦敦参加悬崖的首映,决定顺道去趟加里波利。先到了伊斯坦布尔,租了辆车自己朝战地开去,那真是很棒的体验。整整两天时间,都没看到半个人从那坡上下,又沿着壕沟溜达,发现了不少战事遗物,纽扣,旧毛,皮带,驴骨,甚至还有没破的水壶,一切都是老样子,我真得触景生情历史感伤,完全改变了对加里波利的认知,当时当地就决定必拍此片。” |

|

不错的反战电影,查了下wiki,Gallipoli战役初期,澳新联军死伤惨重。片子描述了士兵们知道自己将会无意义死去的那个时刻,以及由此终止掉的所有美好经历和回忆。古往今来,有多少士兵在自己的第一场战斗中就死去? |

|

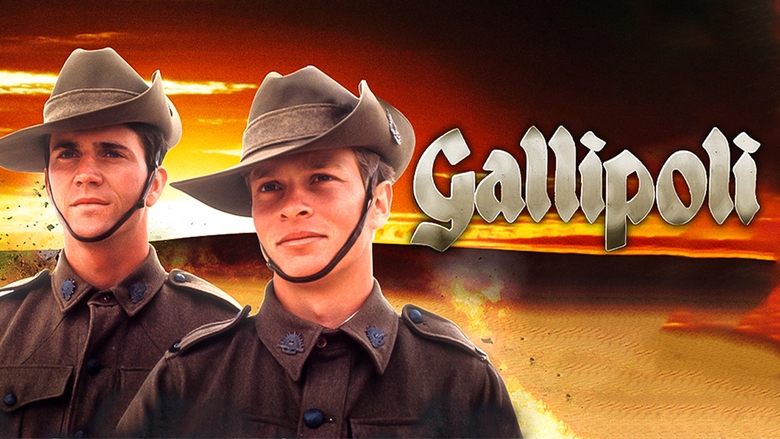

年轻帅气的梅尔吉普森演绎的一部让人悲伤的战争电影。We don't wanna fucking war. |

|

Serina的“最后一课”,一部以一战Gallipoli战役为背景的澳大利亚电影。据Serina说这部电影在美国上映时还要字幕,因为澳洲口音太重。前半部分太冗长。最后一幕虽然有心理准备,但是还是被震撼到了。眼泪在眼圈里打转,振作了一下终于没有被玩手机的女同学们发现 |

|

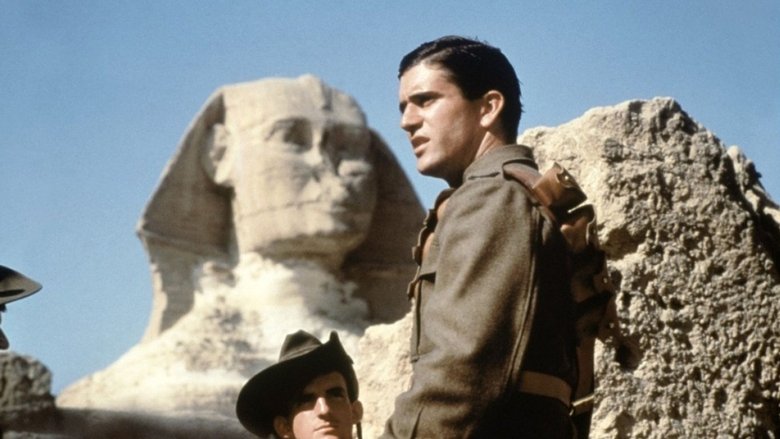

7/10。阿奇征服自然的愚蠢第一次表现在与雷士的打赌,他莽撞地与骑马的雷士赤脚比赛,奔跑过旷野的砾石、沙丘和灌木,付出了双脚皮开肉绽的代价取胜,第二次是和唐尼徒步行走在50英里的戈壁,他辨别太阳寻找方面和跟随鹦鹉寻找水源的自信,被遮蔽光辉的黄沙所摧毁,最后是在生存环境恶劣的战壕坑道里,老兵啃食落满苍蝇的饼干,海滩上和水中嬉戏的新兵则被流弹击中负伤,但视士兵生命如草芥的长官宁愿休闲地喝茶,也不在乎无辜送死的澳新军团成片倒毙。导演在拍摄战场之前先展示了世外桃源般的埃及,新兵们骑着毛驴招摇过市、刮掉当地人晾干的衣服,如郊游般乐呵呵地集训,把时间和精力耗费在笼子里成群的妓女和骗钱的古董小贩上,在登陆战前夜的舞会里欢快一把,正如集训时那座被炮弹轰掉鼻子的狮身人面像,人类为征服自然和战争的游戏付出了血的代价。 |

|

最灿烂的生命以最无价值的方式终结,最快的双腿跑不过死亡的阴影。虽然无惧,却很悲哀 |

![[己注销]](https://img1.doubanio.com/icon/up1895572-130.jpg)

|

(7/10)澳大利亚的《加里波利》和土耳其的《恰纳卡莱》是讲述同一个故事背景,两个片名是交战双方对这场战争的不同称呼。澳版偏重凡人视角,从“害已”的角度反对战争;土版偏重家国视角,强调保家卫国的意义。 |

|

看了两个记录短片后重温故事片。澳新军团血泪,加岛版《致青春》。用3/4的时间描绘青春的无比美丽,用最后1/4的时间把这种美丽击碎,而击碎这美丽的,是爱国主义。讽刺的是,这个国家不是他们生活的澳大利亚,是遥远的岛国。 |

|

青葱的吉普森,真是很赞... |

|

加里波利的山岗上, 他们的对手凯穆尔这么说: 我是一个战士, 明白生命的价值. 人类的愚蠢难道还不够多吗? 死者已矣, 真正的勇士懂得宽恕, 只有懦弱的人才将敌人挫骨扬灰. 民族间的战争与和平, 往往变成了世世代代的江湖仇怨. 只有懂得宽恕才会有自由与尊严. |

|

某种意义上,是老谋子也能搞腾出来的作品。性吸引力➕异域风情拉满,很赞。 |

|

理想与现实冲突对比,显示战争的残酷。吉普森年轻时候的皮肤真好,我能理解李连杰现在的坑坑洼洼了。 |

|

1.你像美洲豹那样奔跑,却躲不开横飞的子弹。large than life,年轻单纯的生命对于战争的想象充满了理想美化,却在现实面前被无情的战火终结。2.当哀婉深邃的阿尔比诺尼g小调柔板第一次在电影过半后响起,我就料到,之前的自由诗意宣告结束,残酷危险的战争即将吞噬生命。3.荒野沙漠,埃及金字塔,海滩登陆,游泳中弹,战壕赴死……场面的调度切换果真大师手笔。 |

|

不同于那些充满着紧张刺激和英雄主义的战争影片。《加里波底》更多的反映的是战火中的真挚的友谊和性格的成长,从平常人的角度对荒唐无知的战争所造成的破坏性进行反思 |

|

本来想找同名纪录片的,结果找到这部。“澳新军团节”的由来,把一次沉重的失败战争拍得比较无力。 |

|

7.6/10。一战:两个年轻澳大利亚运动员男主的从军之旅以及最终在加里波利战役中其中一人战死。主题反战。高水平的摄影美术很有地区(澳洲/埃及/奥斯曼/等)风情,但作为传统故事片叙事很拖(虽然这也增强了压抑感)+一些配乐不够搭,合起来扣1.2分。 |

|

等会儿要去Gallipoli战场, 昨晚抱佛脚看的. |

|

这个时期的彼得威尔已经开始走出澳洲的荒漠开始他全新的电影旅程了,影片通过几个年轻人的战争岁月的故事为理想与友谊殉道,一如既往地对民俗的关注,对战争场面的淡化处理,喜剧元素的加入都让影片那个悲惨的结局更具有感染力。 |

|

真正的意外之旅,从昆士兰到土耳其,谁能知哪一次拥抱与相望会是最后一次。可贵之处在于拍出年轻国家年轻人的天真,无愧为澳洲电影传世经典。国民CP美不胜收催人泪下,马克李真是位金发天使,每个天使身边都该有另一个天使爱护他,世界已经太残酷至少对彼此好一些。 |

|

"How fast can you run?" "As fast as a leopard." "How fast are you gonna run?" "As fast as a leopard." |

|

ANZAC |

|

轻骑兵和这一部都很不错 |

|

Tnnd看得老泪纵横 |

|

怀揣理想去拼一场注定失败的战争,结尾悲壮惨烈。梅尔吉布森真是稚嫩~ |

|

原来是标想看已经四年的电影了,彼得威尔离澳赴美前给家乡澳大利亚的电影,作为一战丘吉尔的成名之处,力主将战争重心从西线移至中东和巴尔干一带,但是又不忍让帝国本土军队蒙受过多损失,于是选择用澳新军队担任主力,最终让垂死中的土耳其向世界又一次宣告了它的余晖。全片加了许多自然主义的细节,用极为冗长的篇幅去描绘站前的士兵种种生活,阿奇奥面对自然的愚蠢征服之心有两次表现,一次是赤足赛跑最后被磨得皮开肉绽,另外一次是因赶不上火车而选择徒步穿越50里的戈壁,又败于炽热的热浪。贪婪急功近利的长官为了不落后于友军,命令一众新兵前去送死,有着运动天赋的男主在人生第一次战斗即丧命,再快的运动员也跑不过死亡的脚步 |

|

战场旁夕阳里漂亮的少年们与十字架的剪影。战壕间奔跑的梅尔吉布森太好看,以及真的有一只金发的天使! |

|

老师课上放给我们看的。在mel看着本土电影好像确实能感受的深一些。最后的两分钟非常好,班里很多女生都哭了,我身边的女生一直在说so sad。 |

|

印象中第一部在电视上看到介绍的一战题材的电影,也是第一部让我感受到了一战残酷的电影,现在终于看到了~!那个年代的电影,貌似为了迎合观众在影院消磨时间的需求,时间都拉得很长,剧情推进也很缓慢,从和平年代到军营轶事,而最核心的战斗情节却匆匆收尾,让人感觉有些草率。 |

|

作为澳洲学校教材的电影 有他独特的一面 |

|

叙事解构独特,影片绝大多数时间都在记述着两个热爱赛跑青年的生活与友谊,平淡轻松,让我一度怀疑影片究竟想表达什么,好像这些澳大利亚士兵在度假,直到最后15分钟,突然而至的战场冲锋,一场与时间的赛跑,浓浓的写下了战争的残酷。用生命的戛然而止作为影片的结尾还是很有感染力的。彼时的梅尔·吉布森真是稚嫩。

SJBD补标 |

|

战场与训练场,青春与战火,生与死的对比。mel gibson不血腥也是可以血气方刚的。

|

|

估到又估不到,最後中槍的,好像是自己. |

|

诗意的批判笃定又强烈。男人把自己的身体作为祭品献给无意义的战争。梅尔·吉布森在初出茅庐的时候居然演了这么一部反战电影。 |

|

真实的战争其实只有后面20分钟,可是前面铺垫越长越让人对战争里的生离死别无可奈何,就差那么半分钟就让两个好朋友生死两隔。Peter Weir把这个战争片拍出了浪漫气质,壮丽的沙漠景色、战争前的舞会、夕阳中的金字塔、地中海边的海中嬉戏,和他的作品《悬崖下的午餐》一样唯美。PS,年轻时的Mel Gibson真的太美了。 |

|

看《澳大利亚》之前突然想起来早些时候看过的这部电影,那个时候的梅尔吉布森真年轻. |

|

oh lord!!!! 一看到这种人类打人类不知心疼谁到底谁活该不是谁的错的战争电影..真的好烦!妈的!啊啊啊,最后的时候我在想你要是不够快送不到真要急了,但是怎么可能送到呢?T_T |

|

一场激情宣言换来的只是破碎的边缘棋子,抛头颅洒热血后又是否有人将比出内心的寒冷,如果胜利是用分离的骨肉和断臂残躯砌成,那么一万座丰碑仍敌不过一抹不甚美丽的微笑。 |

|

没咋看明白 |

|

#Weir导补完系列#角度特别的战争片,纪念一战中被宗主国忽悠去土耳其当炮灰的傻白热血平凡西澳人,有些镜头致敬阿拉伯的劳伦斯,都是猪脚奔赴遥远异国企图建功立业的故事,结局却天壤之别。对于双男主的友情描绘清爽细腻娓娓道来(两男猪性格还颇有点像Luke和Han) |

|

应该算是梅尔吉布森的成名作,拍的相当不错 |

|

就是梅尔·吉布森再帅也挽救不了羸弱的剧情。真怀疑仗真是这么打的嘛?!骗纸!!!看完忘得差不多,只记得剪影里的金字塔。 |

|

1、片名是一战中的一场战役,交战地点在土耳其加里波利半岛。土耳其人叫恰纳卡莱之战。但全片前三分二都在讲述两小伙在澳洲的生活。哎呀,要看澳洲风景还得看彼得威尔。2、协约国士兵在夜色中乘船前往加里波利半岛。那一刻,我想起了帕慕克。路过博斯普鲁斯海峡茫茫深夜的船。3、1453年以来伊斯坦布尔受到的最大威胁了吧。协约国战斗力太差,连它的墙皮都没摸到。看那位愚蠢的指挥官就知道了。4、最后定格画面的子弹猝不及防。 |

|

开篇时,士兵蛋子们以为战争就是一场游戏,尽情的玩耍打闹着。随着片子的推进,枪炮声,痛苦的嘶吼声。血淋淋的杀戮涌现到他们的眼前。闭着眼祈祷着,拼命的奔跑着,希望死亡的厄运不会降临到自己身上。但战场上只有和死神相伴。 |

|

给那个结尾··· |

|

看前澳洲老师说“是很完整地反映了我们对于Australian-ness和ANZAC spirit,以及mateship的作品”,澳式英雄。大篇幅讲述青春洋溢热血沸腾,被阳光晒红的脸颊和血液。最后四分之一让其彻底堕入无意义。太讨厌这种无奈的无意义和爱国主义谎言。最后一帧,太难受了。 |

|

刚好前不久刚读到这一段历史。好莱坞光环掩盖下的澳大利亚电影工业其实一直都在产出令人敬畏的作品。Peter Weir的一些视觉语言放在当时其实很有一种超前感,尤其是对战争局部场面那种现实主义的日常与残酷性的表现。吉布森那时真是年轻hhhh。结尾难过。 |

|

看着一个青春逼人的Mel Gibson可真是不习惯啊…… |

|

maleship and sacrifice |

|

the last scene |

![豆瓣评分]() 7.5 (630票)

7.5 (630票)

![IMDB评分]() 7.4 (41,274票)

7.4 (41,274票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 91%

烂番茄: 91%![Metacritics评分]() Metacritics: 65

Metacritics: 65![TMDB评分]() 7.04 (热度:9.44)

7.04 (热度:9.44)