|

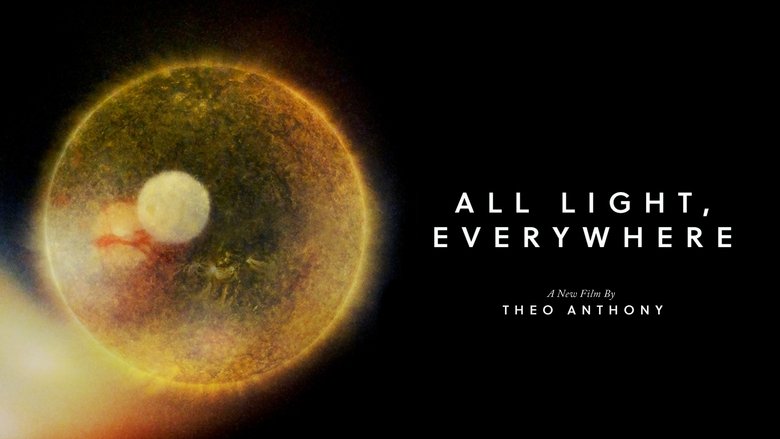

摄影眼。贴在胸前的摄影机让人想到液态的《人民公园》。匿名身份的“第三视角”?点开海报,镜头居然是宇宙,从电影到宇宙,有点德勒兹的意味。提到的战争机器和摄影机的渊源是否也是维利里奥研究的基础? |

|

概念怪有意思 视神经作为盲点 一方面构成表象的瑕疵 另一方面又是沟通表象与内在性世界的桥梁 也就是说完美表象的不可能性给予了诠释的空间 想在物质世界中找到绝对的精确进而消除主观性不仅是徒劳 还往往事与愿违 因其掩饰了“诠释”这一事件 庇护着话语(也因而是权力)的施行 Axon高管自信满满地陈述自己产品战胜竞品的原因恰恰在于其模拟人眼 视频所示接近警员实际观测 也因而具有呈堂证据效力 这似乎是找到了一个平衡表象与诠释的完美方案 却在随后的社区推广中 被现实政治考量拍得粉碎——监视与被监视始终是不对等的权力关系 就像那个发明鸽子-无人机雏形的科学家的梦——在天上拍摄的鸽子好像是人 而地上被拍的自己才是鸟;居然是新人导演 纯熟得难以置信 |

|

#MIFF 21 |

|

#BJIFF2021 有些记录感觉属实没必要放出来 自己留着看看不就行了 |

|

【2021 DIFF】大概明白讲的是什么,和我期待看到的那类纪录片很不一样。时间所限,影展密集观影期间只好把你舍弃了,sorry。(没看全不打星) |

|

野心颇大的影像论文。围绕眼睛观看行为的本质这一基本论点不断延展,从视觉神经末端盲点到科学家观察金星凌日,再到高科技公司的宣传介绍、模拟人眼构造的执法记录仪、警察讲授学习使用设备、高犯罪率社区居民讨论被监控……这还只是一部分,还有更庞杂的引经据典,加上旁白催眠般的解说词,给人眼花缭乱的眩晕感。对于不少现实热点仅是蜻蜓点水地略过,却把精力集中在论据里面观看−被观看的对应关系上,导致整部作品的主题不够突出。凑巧的是,部分情节与最近看过的两部影片有交集:《加加林》和《永恒风暴之年》里美国导演的一段。 |

|

Thesis documentary, pov of blindspot, tech divisions and reality illusions, politics and narratives, meta transition and dehumanize perspectives, well constructed while leaving big holes and gaps to be fulfilled with speculation. |

|

眼球神经的盲区 金星凌日 太阳视差

AXON公司 中立的贴身摄影机

回溯 路线轨迹 鸽子的视角

电子厂的滴滴声 电线丝

争吵 街上的谋杀案

观察 干预 合成人像

图像 数据 武器 眼睛 自动化

巴尔的摩 空中监视

第一支贴身摄影机测试影片

巴尔的摩高中制作影片花絮

#电影院看的第一支纪录片 中途真的快睡着 |

|

7.5/10 Sundance2021Virtual 影像作文,还没到而被称之为论文的水平,三段分别拈来William Blake, Donna Haraway和Frederick Douglass,对于Gaze/Observation的审视,从科学观测(金星凌日)到权力意志(城市监控,警察,社区监控的小型听证会),两者似乎展现割裂,试图走入社会类型写作的尝试是令人敬佩的,显然这类观察要比科学性的影像处理困难,但结果确实失望,对社区的拍摄处理似乎呈现一种漠然和剥削,无法主动调和被对方披露的许多质问,且如何有效的不时的向前文链接和引用也是值得反思的。 |

|

看到摄影枪的部分有被震到,但后半段就有点牵强了。 |

|

9/20@CBD万达 圣丹斯影像论文,剪糙。观测与被观测的权力论,编织在Axon propoganda里。 |

|

中间有十五分钟睡着了。。。讲视觉素材被收集数据化组织成各种narrative,话题挺大的,但是落脚点又很political,我看那个Axon的spokeperson完美符合我的stereotype不知道他们同意拍摄的点是啥,而且我看的时候在想你想表达的主题不就能应用到片子自身么,然后他中间就有拉开镜头拍摄拍摄过程本身,突然zoom out到剪辑的过程,还有字幕提醒narrator的作用等等(我这个片子也是在用视觉素材组织想要表达的narrative哟)这种纪录片式打破第四面墙的方式,特别新颖。点个赞 |

|

3.5 |

|

基于一个认知科学概念:视觉神经的空隙,或者用形而上学的角度上进行重构:影像的到来令实体坍塌,《光,无处不在》是一种维利里奥-法罗基式数据库影像,通过对AXON公司的结构,产品,以及社会冲突的录像考察军事-视觉-新自由主义的三位一体复合体如何介入这一视觉空缺之中,并创造一种伪连贯性,在执法记录仪的生命政治之下,作为执法者的身体,视觉成为了一种哈拉维意义上的赛博格。而导演将社会问题的视觉-规训历史考古或对于影像生成过程(桌面,编辑器)的自反同时;也将这种全景图投向了一个若隐若现的球体——太阳——以及观看他们的人,但不同于巴塔耶的消耗经济学,《光》中的太阳是一种行星的人造欺骗/规训装置,在无处不在的它之下,我们无处遁逃,唯一的例外就是成为从轨道遗失的影像素材。 |

|

#11th BJIFF# 镜界。前入围2021圣丹斯美国纪录片单元。在电影院里看了一部媒介考古学论文电影可还行……导演直接开了好几屏的参考文献哈哈哈。片子的创意和执行大概能到哈伦·法罗基七八成的功力(连配音旁白都很像),不过素材编排和观点上还是有不少可以商榷的地方,可能最明显的就是各种地方都自觉上身份政治话语。有不少挺妙的论述。#年度佳作候选# |

|

“Pigeons are drones. Cameras are guns. Theo Anthony is our new Sontag.” #Sundance2021 |

|

光的折射形成了Black drop effect从而影响了天文学家们测算宇宙 正如人们总会因为主观或客观的原因带着偏见看这个世界 |

|

看 vs 见,信 vs 用。 |

|

#2022TIDF |

|

论题过于庞大,话语太多,言说太少。 |

|

再不标记要忘了~ |

|

#BJIFF21#还蛮有意思的,从监控影像为切入点讨论图像真实性,关于观测可靠性的部分仿佛回到天文探测器基础:其实科学上对于真实的定义也不是绝对的,任何有意义的结论都不能摆脱假设、误差和bias,绝对真实只是一种渐近线。果然所有关于人工智能的社会应用都很令人毛骨悚然。关于观看权力的讨论主要通过元电影实现,但并没有做出更深刻的解构,很容易陷入逻辑套娃。最后显然是一篇离题作文了。 |

|

观看的伦理被讨论过很多,这个片的事件选的都挺有意思,但叙事又走到了故弄玄虚那一卦。摄像真的很决定气质,本片就有essay film的自作多情的那种气质。旁白和字幕也是两个有自我意识的角色。从视神经的末端是一个盲点作为隐喻出发开始探讨观看行为的局限和主观性。观察的过程中不可避免的误差和主观判断使得观看只能是一个行为,而不是事实的记录。拜访出警记录仪的制造公司,跟进空中的大范围监控系统,讨论观看的目的性,反思犯罪发生的原因与被监视的后果无关。人观测天象所得到的数据误差不仅取决于设备的局限,也取决于操作设备的人。我们选择看或者不看,选择这样或那样看,选择看到这些而非那些,把这句话放在剪辑时间线的这个位置,所有这些选择都是我们的偏见和立场,这些本身就是一种叙事 |

|

BJIFF。这也太乱了,一点点有趣的东西点缀其中,更多篇幅让我酣然入睡。 |

|

上帝之瞳的科技史 感知后勤学 没有注视的视觉 / 基于导演对巴尔的摩地区的情感 开始的创作 使得影片在纷杂的素材组织 近乎思维模拟的剪辑中 依然保持着注视的意愿 MoMA ND/NF online |

|

嗯⋯⋯覺得可以把這個時間改為把手邊書認真看完。除了器材與時俱進更新為警察隨身秘錄器,還有天羅地網的監控,另外搭配天文觀測史以外,內核好像還好?/李立鈞的文章應該有趣很多。 |

|

@BJIFF2021 |

|

#BJIFF 不去做威权影像的内部坍塌,而是用一个神秘的盲点声音做一些大而无当的批判。完全自相矛盾的片子。 |

|

本届BIFF最令我惊喜的影片,也是最喜欢的,很优秀的一部论文电影,具备影像本体论的哲学反思的同时,延伸出的很多概念也都启发着我对监控、观察、影像、凝视的理解。它所反映的立场与当下的社会声音不谋而合:系统中的人运用自身的知识去对打造这个系统的技术本身作出反思。

这部影片的形式无疑是我十分欣赏的一种纪录片美学形式,提供社会历史事实的同时也保证了美学想象空间:文献回顾、略带虚构性质的采访、多重时空的叙述 、多媒体的视听剪接、Laraaji的令人出神的氛围音乐令这部影片弥漫着一股清冷且超现实的味道,一切的元素引导着我们去发现技术史与当代社会的潜在的关联,未来的梦想或许就藏在历史深处。 |

|

比较明确的投机。前面还 行 吧,后面什么故弄玄虚的素材垃圾。 |

|

+ |

|

Technology and Humanity |

|

好散…印象比较深刻的是空中监视系统想进社区的时候,社区代表们的讨论。有一个海地大叔喋喋不休地讨论consent并且反对这种出让隐私的做法。另一位黑人大叔激动地反驳,你知道现在犯罪率有多高吗?支持的一方觉得有一个“上帝之眼”在盯着,即使不能真的预防犯罪,也能有一种威慑力,但一位大叔说他跟teenager聊,问他们明知道做这些事情抓住会被判刑,你们还会做吗,结果二十个孩子里有一半说会,因为他们要survive。所以即使有监控他们也照做不误。就还是侥幸心理吧。另一个警察贴身摄像机,即使能做到自动拍摄上传记录所有修改,但技术背后总是有人,首先视角就是可主观选择的,而且胸口这个佩戴位置很迷啊画面全被持枪的手挡住了啊?最后允许警察看完视频再作证也是双刃剑,一方面当然能帮助更准确回忆,但如果有心耍赖,那发现没拍到就可以做假证? |

|

这部可太喜欢了

电影本身想说的可能是,信息也是武器(枪),如何使用信息(隐私)也决定了信息的致命程度。光便是真,可是不管是自然定律(真本身的现象)还是人类的测量水平(自身的认知局限),都决定了在真与识之间有巨大的鸿沟。但是掌握了信息可以更接近真(警察用贴身相机视频当证据),也可以操控认知和行为(比如大规模监控),现代技术甚至可以改变/创造真(深度学习造脸等)

影象是越来越有力量的... |

|

1小时44分钟 |

|

不知所云 |

|

# Sheffield 2021 模糊形式的边界 |

|

野心很大,感觉想做的很多,把很多东西摆上来,最后又很难不掉进neoliberal的叙述里。 |

|

信息量实在太少了,拍成短片合适 |

|

在监视技术已然成为日常标配的今天,Theo Anthony利用非虚构电影这一形式探索照相机、武器和警务的共同历史,揭露人类感知、社会生活与技术现实中固有的盲点与偏见。深入的学术研究、录像散文与档案影像的出色拼贴甚至让人想起Camille Henrot的录像杰作Grosse Fatigue。当然,这片还不是杰作,甚至还略比他的前作逊色那么一点,但还是非常强悍了。强荐! |

|

涉猎宽泛、思辨启迪式的纪录片,由视而见,监控、录制、存档,梳理看的动机、方式和意义的变迁。摄像头公司发言人的油滑宣传和巴尔的摩黑人社区的安全隐私热议构成叙事的对比张力,“潜在罪犯”的渐变肖像和观众形成令人毛骨悚然的对视。其实从某种程度上,连坐和成分都是与优生学相关的概念,把人转化为用算法来化解的参数。没有原则的实用主义保全了肉体,但能给一个社会造成多深重的精神创伤。说到底,当你开始看的动作时,一切就已经不一样了,所以老大哥技术再先进,今夜也照样无人入睡。 |

|

前半段一直以为最后会推到某时事热点(以及当时用body camera“重现“的事件经过),最后就这么结束了也蛮好的。虽然看着很散,但是时不时都不断让我反思自己一直在做的和感兴趣的事情,比如科学研究里研究者的positionality,摄影机背后的眼睛,以及各种创作的呈现。“Any measurement can only be as accurate as the measuring instrument” 不只是适用于物理世界而已。很开心又看到一部美学和思考都之于我很个人化的作品。 |

|

监控,到处都有。 |

|

对observation的审视。更像研究生的毕业作品所以适合电影节吧,还是因为政治因素呢?成品就像是把有趣的沾边的素材都用上了,对导演剪辑到最后改掉母题的行为持保留意见。#BJIFF |

|

2021 BJIFF #37th Sundance#美国纪录评审团特别奖 从监控设备到视觉盲点 从观看到被观看 社区监控讨论段落不错 |

|

Surveillance |

|

探讨挺多问题挺有意思的#北影节# |

|

#2021BJIFF#中间大长段的介绍AXON公司的各类产品让我怀疑是不是个企业宣传片……难能可贵的是开头和结尾各有一处闪光点:开头将AXON的贴身摄像机(姑且就是执法记录仪吧)设计成为根据police的人眼视情况去摄录景象,以便于更好地用于庭审、让陪审团采信该证据,侧面反映了当今世界先进司法国家的科技化成果;结尾部分展现了欲在社区推行摄像机监控时遭到的公权与私权的矛盾,如同片中所言,推行全面监控意味着人的生活坐标轴的纵轴成为了(公)权力延伸的空间,由此带来的一个核心议题便是私权的空间被压缩、隐私被剥夺的困境如何能够用冠冕堂皇的群体保护、降低犯罪率来平衡呢? |

|

6.5/10 |

|

科技…的…伦理…

?

开头测试蓝屏给我一种楚门的世界的即视感 本身讨论的也是故事之外的楚门们

(中间眯了一会🆘这种标准发音旁白下午场英语太催眠)

真的就像看论文一样 观点的高度和讨论的庞杂真的很需要动脑😢 |

![豆瓣评分]() 暂无评分

暂无评分

![IMDB评分]() 6.8 (906票)

6.8 (906票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 94%

烂番茄: 94%![Metacritics评分]() Metacritics: 76

Metacritics: 76![TMDB评分]() 6.10 (热度:0.84)

6.10 (热度:0.84)