|

以法国人的散漫和这种反应速度,只是烧了一个圣母院,没把巴黎都点燃已经是烧高香了。这哪是灭火,这是能烧的都基本烧没了才灭的! |

|

各司其职,没有主角。那天我在家里,忽然听见他说巴黎圣母院在燃烧,有种身处历史之中的感觉。这两年一直活在历史里。 |

|

施工现场随意丢弃的烟头,第一天上班的安保人员,老旧不靠谱的报警系统,堵在路上的消防车队,妨碍交通的各色行人,爆胎的velib,拿错了的couronne,忘记密码的regisseur ,一级又一级没啥用的行政,最后还是靠几个消防员殊死一搏扑灭了le beffroi nord的火,无数槽点确定真的不是在自黑嘛!开头错过的那么多时间,圣母院就在那里烧啊烧,但也不知道几分是演绎唉。 |

|

我常常想,如今我似乎能够接受一切的毁灭了,亚历山大图书馆、巴黎圣母院、巴西国立博物馆(我上次去上博是……12年前……),整个人类的知识以及整个人类,我父母终将来临的终别以及我自己的挫败和生命。这所有的这些都只是幻影。我心中没有珍贵的东西了吗?我不是拥有一个海洋的眼泪却只能成为一片沙漠吗?#哦也可能只是电影拍得不行# |

|

原来这八百多年来,真的只有一个“卡西莫多“掌管着整个年久失修的巴黎圣母院所有七百多把进出门的钥匙,而着火那天卡西莫多正好去凡尔赛宫度假了,他得八百里加急赶回巴黎救出圣物......不晓得为啥,看完后第一反应是想把马克龙打一顿。 |

|

真的不愿意再看到什么【五十岁以上出列了】 |

|

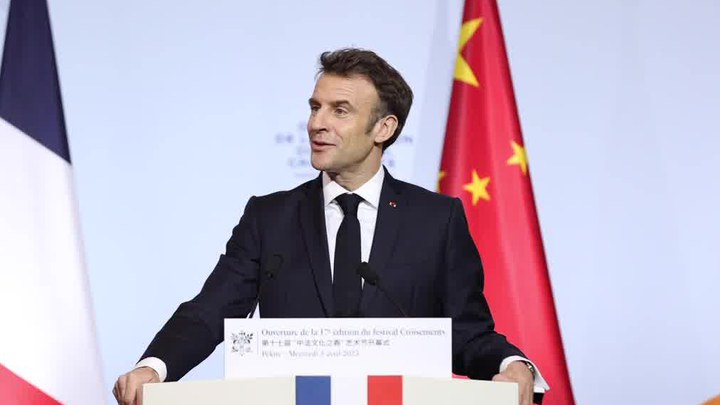

这个片子还是适合在大屏幕上看,当做情景还原式无旁白纪录片来看。巴黎圣母院在你眼前烧了两个小时,真是心要碎了。滚滚铅水从滴水兽口中倾泻而下,是悲剧的绝望的美感。作为马克龙访华的文化推广项目,由马克龙亲自推介,法国文化部长出席中国首映,自揭家丑,不以为羞,此间差距更令人叹息。 |

|

巴黎圣母院烧成那个鬼样子,大火的原因30%,70%是政府部门问题。水(救援船),陆(消防车、机器人),空(直升机、无人机)都用上了,精神上很着急,身体上跟不上。消防车堵在路上,法国根本没有跟消防车让路一说。救援过程没有章法可言,毫无智慧。最后,有个中士想了个办法,然后还是自愿去救,就是谁愿意上谁救上,不强求。就是说都没人愿意去救火,也就能让巴黎圣母院一直烧,直到自己火灭了为止。

救火就是能救就救,不能救就不救,消防员是放在第一位的。这一点,不能说谁对谁错。我们有奉献精神,别人也有注重自我生命的权利。他们的意识是教堂没了还能再建,消防员人没了,消防员的背后还有他们的家庭。

总之,就是法国人天天罢工游行示威不是没道理的,自己的利益永远必须第一位。

我怀疑法国总统马克龙有友情出演。 |

|

如果故宫着了火 |

|

其实本身的新闻事件不够波云诡谲,更算不得险象重生;离的时间又如此地近,要拓展出一部足量时长的电影都有些困难也更有“意义何在”的疑问。但到底是有经验老道的作者坐阵,无论是吸纳各种细节还是在救援过程中做更多技术性的填充与想象,还是炮制一些充满情感力量的大小场面,纯当一个成熟执行的灾难类电影也可过关。或许比过程还原、探索事件余波更重要的只是想起那个时刻,当太多的事都陷入分裂、立场与观点不断撕扯的今天;用多种语言滚动播出的新闻报道,所有人都尽可能的祈福,那刻这里发生的事情将所有人都联结在了一起。灾难没有将它彻底带走,或许这个世界也没有那么糟糕。 |

|

勉强两分。让雅克阿诺用自然主义手法编排了巴黎圣母院大火。火起时展示了各种抓马事件:找不到火源以为报警系统故障、消防员上楼后没有钥匙被一道门挡了回来等等;中段基本以找寻荆棘冠为主要事件,同样继续伴随着乱糟糟的抓马事件;最后顺势收束在信仰上了,上千文物成功转移,没有消防员死亡或重伤,最后一镜是小女孩撤离时绑在蜡烛上祈福的头绳(?)。整个流程捋下来,让人感觉没有这片子没有重点。不是说自然主义就是信马由缰的随便一拍,内容背后的组织也是需要逻辑的,而且本身这片子就没有贯穿任何一条线索的人物,编导统筹的作用就更突出。比如消防员工作的重点是什么?其中有没有个性角色?这些都缺失,就导致灭火过程牵不动观众心情,只能靠融化的铅水之类纯场面来营造气氛。第三幕群众祈福的场面铺排给的突兀。大外景还原的比较逼真 |

|

如果真是客观事实,那法国巴黎市政管理能力真的是太差了。巴黎圣母院禁烟区吸烟,忽视烟雾报警器的警报,巴黎圣母院管理人员不会用灭火器消灭火源,消防员的救火效率和工具的破楼,无一不反映市政管理能力不行。

里面消防人员救火,外面教徒祈祷,对于无宗教信仰的我看着有些滑稽,可惜了这些历史瑰宝。 |

|

这是一部真实又抓马的纪录片。巴黎圣母院被纵火的再现尤其令人赞叹, 使用了真实的片段,很棒。记录片中描述的巴黎很真实:一直在建设,又美丽又混乱。 |

|

阿诺老师从自然界回到了人间,艺术品存在的价值不是为了摆设,而是为了反思 |

|

心痛于灾前一环扣一环的疏漏,但凡堵上了一处都不至于造成这么大的灾难;感动于结尾处志愿“敢死队”的决心,因为爱着圣母院,也因为前期勘察没问题,所以勇于冲锋救火;这场火灾是人祸,但救下消防队员和圣母院主体的也并非圣母保佑,而是以最后那支小队为代表的勇敢人民 |

|

7分。这不就是李诞“救猫还是救画”的图解么……还是挺欣赏本片作为法国主旋律的奇诡角度,先往死了黑,然后再上价值,最后再“宣布自己胜利”,兼有吐槽甚至批判,也不吝惜大声赞美,也真是有趣。用了不少笔墨来写体制问题,顺路带出了纪录片式的对“机构”和“行政治理(governing)”的讨论,同时也用了不少剧情片的套路手法,拍得还算比较好看。视听上分屏和真实影像的使用比较突出。比较喜欢片尾那里对宗教的嘲讽,不光是耶稣荆冠这一出真假滑稽剧,主要是再怎么祈祷,还都得靠消防员的工作才能灭火……这部片子倒是个讨论真实与虚构的极好例子,尤其马克龙片中那段以素材出镜,与2023年他带着导演和片子访华联系起来,真是十足有趣。 |

|

那天我站在6号线里靠在门上跨过了塞纳河 浑然不知身后不远处的圣母院正在燃烧 大概六点三十至四十五分之间 坐在Pho店里的我收到了伯明翰的朋友给我发来信息 巴黎圣母院着火的breaking news截图 // Anne Hidalgo办公桌上摆了一只熊猫 ça sert à quoi ? |

|

犯懒没去昨天马克龙和巩皇的开幕式,但好像这个电影是必须看的。四年前的那个下午,我在干什么呢?是看了台湾朋友策展的张作骥回顾展,还是去书店或者图书馆溜达?总之,顺着圣雅克大街一路向下,还没走到法兰西学院,浓密的黄烟如同那个伤感的黄昏就这样滚滚涌来。我知道那是一个人生命仅有的时刻,即使在那个当下也会清楚的预见到此时此刻的感知将会与我的余生共存,这是跃出个体有限性的记忆横截面,这是我私人的永恒。那个黄昏,我吃了不怎么样的中餐,火光在夜色下更清楚一些,人群围聚在塞纳河的路障前,自发地吟唱着《圣母颂》,很简单的旋律,我不一会儿也学会了。那是束手无策的一天。那是记忆与历史交汇的一天。这一刻,电影恨不得只是纪录片。 |

|

固然是部较为普通、工整化的灾难片,票房低理所应当。但还是有些不可忽视的亮点:纪录影像与虚构剧情的无缝融混,达成一部纪实性剧情片,真实临场感强;圣母院内景与艺术品的还原度、观赏性在线;对市政问题、火灾成因细节没有回避(也没有强化批判)。这几年世界以前所未有的速率,天翻地覆变化着,燃烧的巴黎圣母院无疑是一声激烈的警钟。 |

|

曹杨4厅。主题有点横岭侧峰,全过程纪实还原(但为什么灭火不说时间了),也投射了宗教救赎情怀,兽嘴喷铅、顶窗溅火(对应画中景)、圣母滴泪、钟洒圣水等意象拍到位了,灾难事件让人们回到一种前现代的状态,倾倒的烈火如同索多玛城(现代科技包括灭火机器巨人并不能拯救),人们再次渺小,呆望、无助、等待,然后是合唱,也有人跪着时顺便刷手机——讽刺的是,正是这种消费奇观的条件反射,为本片增添了大量现场素材,摆脱了天主,我们总会找到别的什么来支配自己。 |

|

参与该过程并且唯一没派上用场的就是建筑师,对本片该设定表示十分认同,建筑学是真的废。 |

|

一般都是在纪录片的框架内有机融入虚构,像这般直接虚构情节来还原历史真实,真不知怎么想的,直接拍剧情片不好吗? |

|

揪着一颗心看完了。一眨眼,已经过去了三年。 |

|

看法国人处理应急事件总有种哭笑不得的感觉,巴黎警方是通过外国消息源得知圣母院着火,救到中途总有种要投降摆烂的倾向。世界最著名景点的安保团队也是草台班子,消防演习应急预案仿佛没有,内部消防器材没人记得用,通水管道年久失修,到处都是火灾隐患。一连串令人头大的操作,简直是法国喜剧人,居安时间过长可能真会忘记思危。

过程真实与细节虚构结合,有部分镜头是征集自当日新闻及拍摄到的画面。 |

|

在马卡龙到访广州的今天,这部电影正好在中国上映。看着屏幕上的马应龙,而马克龙本龙就在几公里外,这也是挺奇幻的 |

|

近期重庆山火,同样令人揪心。我怎敢想,曾经与同学军训一路拉歌的那条山路,如今挤进了多少在高温下炙烤的灭火人员,那一颗颗灭火弹投下后火焰会如何给予回应……这些事的背后似乎都有人类的身影。 |

|

imax沉浸且惊心动魄,映后说真实度达到了难以置信的95%(观影时因为戏剧性太强很怀疑真实性),有几段镜头很有冲击力,音乐和大火一样泛滥,片中消防长官说不为援救石头献出生命,片外导演采访的消防员都表示可以为援救献出生命(包括昨天采访了故宫的)。

来自导演映后问答:点蜡烛源于自己的童年经历,拍过很多教堂题材但是无神论者,圣母像的面部表情有微调且呈现了不同版本…

走技术流,拍主旋律,难怪导演和徐克关系好来着。去影院看片的朋友留好票根,有机会被导演抽中去巴黎看圣母院和奥运会 |

|

3.5 很接近纪录片的剧情片,如撇开对电影好坏的评判,倒是捋清了圣母院火灾情况,外人看来明明可以避免,综合在一起的种种“不巧”导致无可挽回的损失,木质结构,建筑承重使喷水都在加速建筑主体坍塌,报警系统天天“狼来了”,巴黎城市历史原因救火车都行驶困难还得消防员下车抬走窄窄巷子里停的三轮车,连灭火用水都得从外省调来泵船,各处钥匙多达七百把,最熟悉情况的保管员偏偏当时不在场,等等各种原因致使火势的蔓延,更没想到的是一个现代因素:当时通讯网络拥塞;消防员是否应当不要性命去抢救价值连城国家瑰宝级别的历史宝物(一定程度上这也是本片评论两极分化的原因之一),对当时处境与电影创作者同样是艰难困局,电影用了宗教作为某种接近折中的处理,体现在电影本身的不少匠心,与被烧穿的钟楼往下探视角本就形似火焰中的荆棘冠 |

|

紧张 压迫 窒息 两小时不到的电影 我好像在现场 度过了一整天 |

|

21/11/2022 @ CC朗豪坊。法國人竟然可以自黑自嘲兼地獄梗足3分2套戲,忍到最尾先叫有d主旋律味…. |

|

此时此地在电影院里看这片,有一种时代的荒谬感。/的确容易让人代入故宫如果烧了怎么办?我们连唱什么歌都不知道。 |

|

散乱,缺失电影感 |

|

没有明星出演 没有主角光环,用真实视角叙事,特立独行 |

|

虽然什么救火上阁楼没有钥匙下下阁楼又被锁住,荆棘皇冠拿了个仿版,真的又拿错钥匙2%电量等密码,消防车要进去结果密码锁没电,上去了要喷水结果没有水,等一系列的操作都让人有点不知所措这也行,但是北钟楼小组的英勇,“教堂可以重建,我们要人活着”,还有神父默默抢救文物,这些举动又觉得很感人。八百五十年的人类遗产,还有更久远的皇冠,血,十字架残片,它们还在,真好真好。 |

|

为什么杰出的法国导演会拍这么一部中规中矩的德国式电影啊……真的好无聊。令人会心一笑的点在于,原来法国人也会造出一辆假车来供领导审查用…… |

|

7分,IMAX值得,真实事件见证历史,魅力加持。有些地方出现了国产主旋律的味道,很让人反感。马克龙要来的时候,消防队长搞了一个假的控制室,说“不让外行指导内行”233333。后面组织志愿队拍得挺好的,前面队长在车里用对讲机重复了一遍消防队誓言已经做了铺垫,所以不牺牲消防员为前提是能让人信服的,有人考虑到家庭不出动,也有人自愿迎难而上。当然在电视看圣母院着火,不太理解救火为什么困难,电影也讲到了很多救火细节。火灾现场拍得很紧张,那个抢救荆棘冠的曲折小插曲,没必要。最好看的还是巴黎圣母院的各种雕像。 |

|

应该是三月底四月初吧,当时我只找到一个机翻字幕,凑合着看完了。看完想打分,结果一看七号要紧急上映?感谢小马总统。(但是最后我没去看。)

全片都很像情景再现类的纪录片,但是缺失了亲历者访谈。没了访谈部分,好多消防员之外的角色行为看着都特别哭笑不得。比如管钥匙的光头,比如那个非要上了香才走的小女孩(真是法兰西第一信女)。还有就是那荆棘王冠,真真假假救来救去的,那个老神父还祈祷。

救猫咪的部分我记不太清了,等国内正版上线以后补一遍国语版。(另外几十个配音演员配这种片才更合理。)

最后说说优点吧,当年的手机竖屏视频和电影画面做分屏的手法有点创意。还有就是视觉效果真好,尤其是展现了金属被大火烧软甚至烧化的样貌。IMAX上看一定特别好。而且这也应该算是最合家欢的灾难片了。 |

|

导演映后,yq前最揪心的新闻之一便是巴黎圣母院被烧了(一次都没去过感到遗憾),记得当时新闻里报道巴黎市民都在塞纳河畔为圣母院祈祷,手持蜡烛。今天在卢米埃看后,才知道当时复杂严重程度远超过新闻只言片语的报道,若不是消防队员最后抢救及时,这座800多年的地标建筑很可能沦为一片废墟。而片中最让我动容之处,则是官方救援的基本态度:相比抢救文物古迹,消防队员的生命安全更重要(某地还在“不惜一切代价”把人当工具用),当结尾处《Amazing Grace》旋律响起,全巴黎都在见证圣母院的劫后余生(真庆幸),PS,雅克·阿诺本人很友善,找他签名时被身边工作人员粗暴阻拦,他们意思是排我前边的人是最后一个签的了没你的份,但导演还是很平静地为我写下了他的名字,我感激说“Thank u very much”,他看了眼我然后迷人的微微笑了笑。 |

|

心痛不已,数度落泪!!只想说如果电影呈现的一切属实,那么这场属于巴黎圣母院的大火则不是天灾而是人祸。很难想象一个之于全世界文明如此重要的殿堂,消防设施居然会如此贫瘠匮乏;一个代表全人类如此璀璨的艺术瑰宝,竟然会以这样莫名其妙的方式毁于一旦。自火灾发生的那一刻起,所有参与预警、疏散与救援的指挥者们智商全员归零;各种疏忽、懈怠与混乱的情绪不断蔓延恰如烈火。大火就这样在全世界的注视中熊熊燃烧了两个小时,千年的文化就此般在众目睽睽之下几乎付之一炬。此刻圣母的眼泪已经救不了这座辉煌的宫殿,而整个法国的监督、警务、消防、交通、旅游等与事件有关的所有部门,以及巴黎市政厅、博物馆办公室、应急事件指挥部,包括法国总统马克龙,都该为这场人类文明史上的巨大浩劫负上永恒且不可推卸的责任。 |

|

大银幕重现本世纪最大人祸之一,拯救文明遗产的不是上帝,而是一个个血肉之躯。 |

|

惊心动魄,电影院看感受尤为深刻。但是对法国的行政效率和执行速度深表怀疑。马克龙一句命令都不敢下。虽然我是精神法国人,但是感觉法国人还是适合搞艺术和闹革命。今天大老远赶来看这部电影,路上堵车,迟到了8分钟,而且还是提前两小时出发。有幸在2017年去过一次Notre-Dame,又亲眼看着它变成瓦砾。文物和藏品无价,但教堂可以重建。圣母像流泪和水漫大钟的镜头印象很深。【保利国际影城天安门站/4 person attendance/45.29元】 |

|

末日审判:圣母大战撒旦 |

|

普普通通的救火片罢了。 |

|

第一天上班的安保人员,老旧不靠谱的报警系统,堵在路上的消防车队,妨碍交通的各色行人,爆胎的velib,拿错了的couronne,忘记密码的regisseur ,一级又一级没啥用的行政,最后还是靠几个消防员殊死一搏扑灭了le beffroi nord的火,无数槽点确定真的不是在自黑嘛! |

|

平平无奇 |

|

视点太散了,啰嗦一大通,什么都说等于什么都没说 |

|

法国主旋律也排的可以 |

|

法式主旋律。拍的挺平淡的,对于灾难发生以及救火的过程有些流水帐和格式化,群像较多处理的只是无功无过。不过法国人拍主旋律也有一些浪漫的处理,无论是火灾时圣母像留下的眼泪,群众唱诗祈祷,还是水面映照着多彩玻璃的光芒,都充满了一些神性和浪漫。导演拍的很真挚,作为一个人类文明的苦难时刻,不加以修饰的燃烧着的熊熊火焰就足以让观众叹息与震撼。 |

|

2018年的今天,一场大火将这座世界殿堂级的教堂的塔顶烧断,电视新闻上看的着实揪心。记得马克龙当时发言:“被火焰吞噬的圣母院,是整个国家的情感。”雨果的代表作在这里演绎了上百年,这里又是多少爵士名媛的结婚殿堂,其意义对法国来讲不言而喻。想起李诞曾经说的:“救猫还是救名画”的问题,法国人用他们方式处理,在我看来有些过于冷静和佛系了。最后水枪对钟楼的冲刷下,伴随着市民的吟唱,烈火焚天的圣母院终于终于被熄灭掉最后一簇火星,也宣告着一场城市救赎仪式的落幕。 |

|

让雅克阿诺来了,有啥想问的。 |

![豆瓣评分]() 7.4 (8044票)

7.4 (8044票)

![IMDB评分]() 6.5 (2,936票)

6.5 (2,936票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 78%

烂番茄: 78%![Metacritics评分]() Metacritics: 64

Metacritics: 64![TMDB评分]() 6.61 (热度:11.34)

6.61 (热度:11.34)