|

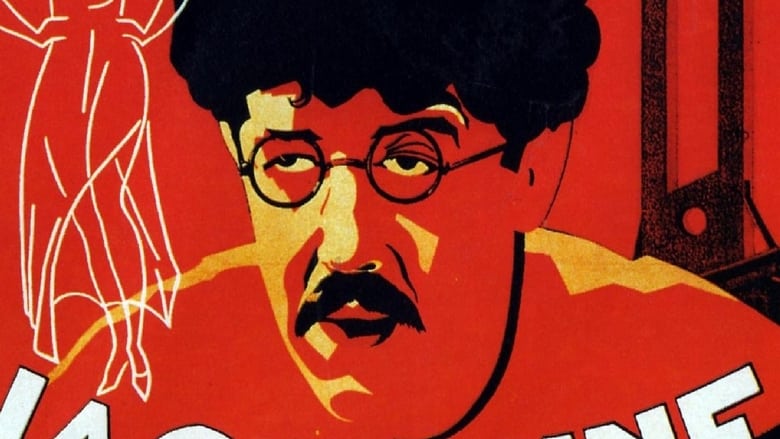

开场通过木偶戏否认本片的道德剧定位,实际上让·雷诺阿也确实最大程度地摒弃了道德褒贬,转而以一种悲悯的情怀去刻画每个人物。“你们当中谁没有罪,谁便用石头砸她”。PS:雷诺阿早在九十年前就看穿了书画市场的泡沫,“一幅画最重要的地方在于上面的签名,既然没有名人的签名,它的价值就微不足道”,不愧是奥古斯特·雷诺阿的儿子。 |

|

诗意现实主义(某种意义上,黑色电影前身)。开场的木偶戏提示“道德剧”。展示了“艺术场”的机制,精湛的景深镜头应用(比如结尾)。剧作上某些人物动机来自[娜娜]。米歇尔·西蒙的演技。声音设计较为精细(参看巴赞的论述)。 |

|

简单的故事力道十足。妓女被杀,皮条客因为没有不在场证明被当成杀人犯判了死刑,出纳员因为挪用公款被公司开除流落街头。每个人都为自己的或贪婪,或无知付出了代价。雷诺阿的诗意浪漫即便在如此肮脏的故事中也有所展现。出纳员对妓女的情感,妓女对皮条客的情感,拥抱罪恶只因爱得疯狂。

|

|

让·雷诺阿最早的有声片之一,是一部把婚姻描写成监狱的作品,导演自己的婚姻因本片的选角而破裂。雷诺阿采用大量景深镜头交代当时巴黎郊区的环境和平民百态,使影片的主角性格丰满生动,从此雷诺阿的创作风格偏向现实主义。弗里茨·朗的黑色电影《血红街道》就是翻拍的这一部,剧情几乎一样。 |

|

8/10。头尾木偶戏帷幕略带超现实,公寓/窗外路人欣赏卖唱者的交叉蒙太奇表现谋杀,揭示人物情感匮乏/事物面貌的景深运用自如:银行职员祝酒而前景的主角闷闷不乐,跟移镜头由左向右纪录下职员言止/工作环境,独坐画自画像/妻子冷嘲热讽的时刻以女邻居打扫为活动背景,结尾乞丐互借烟草是唯一一抹亮色。 @2017-06-25 00:40:57 |

|

雷诺阿第二部有声片,关于辛酸小人物,悍妻,妓女,骗子的道德剧。木偶剧开篇,叠化介绍人物,自画像车及两人的离去+抽离舞台落窗收尾(景深镜)。凶杀戏省略拍法:由女方笑声、刀子特写切为楼下的艺人演奏场景,事后切回隔窗上升镜头俯察。整体克制而细腻,不过前半段节奏稍显拖沓。(8.8/10) |

|

三星半。生活是条母狗,你欺骗了她,她就咬你一口。密谋的时候,总伴随着滑稽乐,勒格朗先生画画的时候有钢琴声,就连高潮处也有街头艺人的歌声。就像雷诺阿试图从嘈杂中发现事物的本质。 |

|

没有人比雷诺阿更接近灵魂、爱和上帝 |

|

8.0;延時淡出,各種道具的幕。屬於那個時代共有的浪漫的悲涼 |

|

你确定那是你吗那么浓的装谁看的出来 |

|

天呐!惊喜!讽刺、克制。音乐的出现和对绘画作品的缓慢特写不仅透露了必要的信息,也点缀了节奏,同时制造了观众与正在发生的故事之间的微妙距离感。这种距离感衬托出类型片的外貌底下,电影本身是以散文的方式叙述的。其中有几处镜头的移动带出幕中音乐在场景中的来源,也很妙。剧情几处高潮都有留白,简练有力不煽情,体现出导演看待人性悲剧的视角是很冷峻的。惊喜惊喜 |

|

还算笨拙的雷诺阿,刚开始觉得有些拖沓,后面越来越好。谋杀那场戏处理,最后的结局设计都算相当新意。雷诺阿标志性的景深镜头倒不太明显,倒是毫不回避地直刺现实和人性。所谓婊子无情,戏子无义,对他们掏心掏肺,终结不会有好下场。三星半。 |

|

影片的结局很有戏谑的味道,为糟糕的老婆所困的职员爱上了娼妓,他以为得到了娼妓的爱情,但对娼妓来说只是出卖肉体。终于有一天发现,娼妓的心一直在那个流氓那里,可为时已晚,他的理想、他的生活都被娼妓所毁,于是他杀了娼妓。影片游戏意味浓厚的地方在于,流氓作为影片的反派虽没有杀人但最后阴差阳错地得到了法律制裁,而职员虽然是凶手但令人同情的角色身份却获得幸免。有意思的是,当他脱离了女人的痛苦,成为流浪汉时,悲惨的境遇却因最终他决定流浪全世界进行旅行而获得某种反讽的升华。流浪的现实却让他获得了生活的解放,人生到底何为幸福,在片尾的矛盾式的欢乐呈现,打上了一个大大的问号? |

|

《游戏规则》前奏,景深镜头眼花缭乱,结尾精妙。 |

|

3.5星。和朗的翻拍版相比,雷诺阿的视角是冷静不带情绪的旁观者,直接导致剧情不如朗富有感染力(或说不够抓马!最好的例子是原配丈夫取钱那场戏的处理)但雷诺阿的结尾完胜朗,也再次证明在好莱坞,一切故事都会被提炼成爱情故事 |

|

第一部雷诺阿。 |

|

重看。首尾帷幕的启合将整个现代社会纳入表演性存在的寓言框架。那些在门窗分割中渐次沉沦的灵魂,既是生活悲剧的演员,又是自身命运的观众。经由双重身份带来的疏离感使道德批判超越具体历史语境,直指物质生存吞噬精神追求的现代性困境。值得注意的一点,身处有声初期的雷诺阿如何玩转声音蒙太奇。 |

|

4.4 是有多么無情的世界。破滅的一切,反倒成為了一種救贖。 |

![[已注销]](https://img3.doubanio.com/img/files/file-1609845567.png)

|

雷诺阿真是温柔又残忍 |

|

米歇尔·西蒙每一次迈步,他的步态都是突进的,只在瞬时间发生,而无法被测知——这种步伐很快也被他延续到美妙的欲望喜剧《布杜先生落水记》之中,并成功漂浮到了一艘名为“亚历山大号”的驳船旁,以一种独有的身体的振动改写了整个空间的频率与甚至那一条洁白的航迹。所以可以说雷诺阿的速率无法得到,正是在这个意义上,一种平均速率,我们通常以此再校准肉眼相对于银幕中的疯狂与理性的焦距,调整快与慢,多与少,却遭遇了雷诺阿的否定:在他的宇宙里——尽管《母狗》中还相当不成熟——速率只是力的表征,可比的说法,爱欲也只是身体的表征。

2025.4.2 |

|

母狗 |

|

尾声我心碎了 |

|

7。市井小故事,非戏是俗世,现实雷诺阿,风格确立式 |

|

如此洗练地处理情欲、欺骗和谋杀,非常不容易。Michel Simon真是个神人,在默片/早期有声片中用嘴演戏。 |

|

Le spectacle vous prouvera que le vice est toujours puni...NOOOON. |

|

和Lang的翻拍片一起看会很有意思,美国和法国两个视角演绎同一个故事 |

|

勉强两分。本片明显有早期有声片的通病:摄影设备笨重导致镜头的移动生涩卡顿、景别单一,妓女跳舞那段,镜头摇摇晃晃的捕捉人物但好几次差点让人物出框(可能摄影机确实太沉了!),这阶段的雷诺阿也不讲究光影分割、人与景的构图什么的,画面随意到看上去令人作呕,这片子对电影艺术感的追求基本为零。故事像家庭妇女们在坊间传播的闲话:男主是家庭生活不协的职员,养了房小鸡,小鸡只爱粗暴的皮条客,二人骗男主的业余画作去卖钱,事情败露后小鸡被杀,皮条客被错误判死,男主变流浪汉,好好的生活都毁了(此处配上妇女们的叹息),这个故事底子还可以,后半小时还转到法庭戏上去,但剧本采取散点式的稳定节奏,导演又是手里无剑心里也无剑的撂挑子处理方式,把这个《知音》上的故事拍的既不类型化,也无艺术感,又不求深度,三不沾你打个铁也行啊 |

|

不见得此时学徒成长期的雷诺阿比好莱坞时期的朗高明多少,摄影则明显是新手上任。写实主义的叙事胜过刻意营造悲剧的翻拍,雷诺阿确立个人风格的影片其实不过如此。P.S. 演Dede的演员神似Paul Dano |

|

他爱她 她爱他 |

|

开始与结束时候的幕布与视框绝赞。雷诺阿镜头下的爱情总是险象环生,徒生枝节。现实从一开始就侵蚀一切,浪漫被撕裂成碎片,角色渐入恶途,观众则被置于静观爱情的变质与人性的阴暗发酵。不动声色叙述一切而又扣人心弦,雷诺阿剧情控制与镜头表达功力非凡。 |

|

看得出雷诺阿的很多尝试,尽管不算太好。前后两段木偶戏看得出想要点出故事的类型,但本身很生硬;中间前夫硬闯公寓的戏调度也很乱。而抛开这些,本片却也是顶级佳作了。雷诺阿的运镜太好,紧贴同一场景里权力位置的挪移,而构图也一直很先锋地把不规则与适当的夸张搭配的极好。银行职员撞破阴谋那场戏的走位牛到爆。再说剧本,后面就算说教味道浓厚,但也不得不承认对比同时期甚至现在主流电影的善有善报,雷诺阿以一种写实的姿态和悲悯的视角把案件里人物的复杂性与荒谬性表达地酣畅淋漓,真是绝了。 |

|

我很喜欢法国电影的一点就是它们没有一个叙事的标准,不同于好莱坞很早了建立了剧本一页一分钟的制式东西,法国电影的叙事处处透露着一种烂漫的松懈,这一部是,后世更加层出不穷,这个普通的故事,因为这样的叙事,在影像上变得可读,因为它真正需要视听的角度来“读”。电影也提供了很好的摄影,游历于爱情与贪婪的关系的展现中,美中不足的是演员的表演并不那么统一,尽管如此,以我的想象,它是一部好的沉浸式戏剧蓝本。 |

|

雷诺阿11:绝妙的省略 |

|

scarlet street第一版 雷诺阿诗意现实主义倾向的开始 米歇尔西芒教科书般的表演 |

|

不懂啊,为什么女主会让俩演员都在现实生活中爱上她呢 |

|

生活是条母狗,你欺骗它,它就咬你一口。

|

|

片头片尾的幕布(黄金马车),maurice对自画像的热衷,楼上dede楼下maurice,钢琴女孩的景深镜头,maurice对lulu、lulu对dede的两次索吻,看不见的谋杀和卖艺人的交叉剪辑,环境音用作配乐的尝试(历劫佳人),后座上远去的自画像。小人物互相伤害自我毁灭,艺术家/妓女的尴尬身份,有些糙,但已经是那个最会捅软刀子的雷诺阿了 |

|

相较于《血红街道》,片名和结尾更好,剧情有些凌乱。 |

|

#ICA #21905 长评-道德系统的崩塌。一部关于人与社会的作品,感叹导演对于人性的洞察能力,电影批判的依然是道德的缺失,而在这背后感觉仍然是对战后社会的一种思考,大萧条后的阶级差异。三个主要角色在开场的木偶戏中就被着重强调了,他们的预设非常清晰。剧情上道德明显做了模糊的处理,导致观看的过程中也难在其中做出批判,本质上他们都是芸芸众生,而在此角色后的仍然能感觉到对于资产阶级的批判。男主与男配是非常鲜明的对比,战后道德崩坏一个是不断逃避失败的生存,一个是无所不用其极的生存。男主同时也是妻子前夫的影子,逃避社会责任是他们底色。两位女性也存在对照关系,他们一个是传统的破坏者,一个是传统的坚守者。景别,构图和镜头的运动都非常喜欢。配乐印象就是偏欢快。意大利新现实和黑色电影都有收到影响的感觉。 |

|

已经很遥远的30年代法国平民现实生活的重现,为了生计,为了私欲,也为了小足的虚荣,因了小小的手段和激起的愤怒,演化成了底层社会的残酷。而社会秩序的执行者们却只会教条地道貌岸然地公正着。让-雷诺呵的作品有很深远的现实意义,那种揭露的简洁力道非高度的目力和思想不能为也。即使在今天,我们仍可以在天底下的任何有人类生存的地方,感觉到发见到这残酷现实的存在。 |

|

如果安东尼奥尼是对女性最友好的导演之一,雷诺阿就是对女性不怎么友好的导演之一。当男人在一起讨论女人时,总是会变得像兄弟一样,特别团结。 |

|

默默无闻的画家与被皮条客盘剥的妓女 |

|

#818|酒館讓妻一場戲有味。似乎還可以更關注藝術家與藝術品命運。 |

|

8.2/10。①剧情和《血红街道》基本一致。②表意有力的高水平摄影美术;大量高水准表意(难度似乎算不上最强的那档?)的运镜/调度的丝滑优美感很契合角色们的精致气质;谋杀那段处理(间接而不是直接展现凶杀场面、平行蒙太奇、运镜等)地非常好,拍出了诗意而悲伤的气质。③作为传统故事片表演浮夸+叙事较拖,合起来扣1.5;头尾的木偶剧介绍个人认为是同质于《科学怪人》开头的败笔(不过和《科》一样,不扣分)。 |

|

老版的“血红街道” |

|

雷诺阿的运镜还是有一套的 |

|

标志着雷诺阿个人风格化的建立。 |

|

DCP 2K 第二次看,需添加第一次看的日期....|20181119资料馆回顾展重看Film numérisé et restauré par les Films du Jeudi et la Cinémathèque française avec le soutien du CNC et le concours du Fonds culturel franco-américain. |

|

作为雷诺阿诗意现实主义的代表作,本片亦影响了四五十年代源自好莱坞的黑色电影 |

|

中规中矩,道德剧 |

![豆瓣评分]() 7.7 (802票)

7.7 (802票)

![IMDB评分]() 7.5 (5,073票)

7.5 (5,073票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![TMDB评分]() 7.30 (热度:6.48)

7.30 (热度:6.48)