|

对影调的控制还不错看,创作现场还原和人物表演也尚可。问题在于台词有点尴尬,剧作结构也少个主心骨,非常游离。 |

|

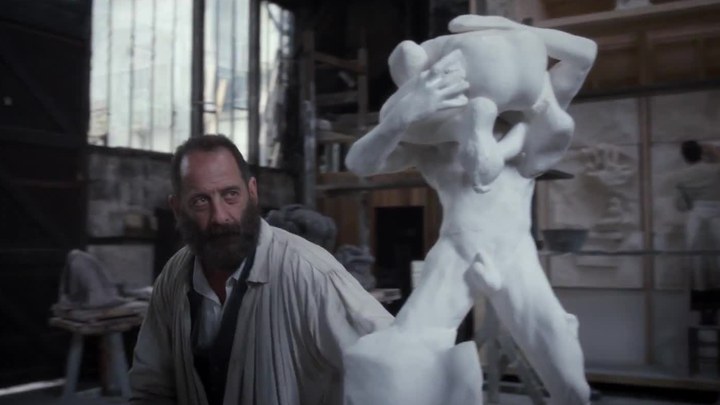

他把雨果雕成了巨兽,让巴尔扎克沐浴月光。抚摸树干的肌理,观察云朵的形状。交织着丑闻和荣耀的一生,青铜时代被指控、巴尔扎克像被拒收、心血在地狱之门上滴了37年。遗恨半世的情爱就像大理石上的吻,套上巴尔扎克的睡袍,折断爱情的手臂。孩子们游戏时触摸到的雕琢,全然不知那孤寂灵魂,不胜唏嘘。 |

|

可以再剪辑一下,然后改名成《老艺术家与女嫩模》上载到 Pornhub

|

|

看完之后一点也没觉得罗丹是个伟大的雕塑家= = |

|

#cannes2017 意思是这个电影也是个Balzac? |

|

比较常见的法国传记,没什么亮点 |

|

罗丹艳情史 |

|

放荡、轻佻、尴尬,才气全无,色气满满。罗丹成名之谜 -- 靠作品还是私生活。 |

|

可能真正的艺术家就是随心所欲,对性,对钱,对权,对神都很放的开,都很无所谓。也只有这样才能成为真正的艺术家。 |

|

不烂 |

|

艺术与性爱的纠结故事永不停歇。[B-] |

|

#Cannes 2017#又名VL |

|

Doillon着迷于人物与人物,与雕塑间的抗衡张力,甚至忘记了这些人的存在 |

|

得,勉强称得上优秀之处还是那个“罗丹之魂遍天下”的收尾,所以杜瓦隆当初放弃纪录片形式将本作改为剧情片的决定着实是脑子抽风…… |

|

几无亮点,寡味平庸,乏善可陈,与88版的《罗丹的情人》相差甚远。 |

|

《法国文艺史概况》 |

|

货比货得扔……跟「敬畏」其实是一样的事儿,艺术家寻求突破,在个人生活和艺术创作上遇到了困境;但本片实在是……且不说男主角有多渣,选事儿选得也太过零碎,然后各种狗血抓马,沉闷无聊……好在讲艺术创作的段落还有点意思。 |

|

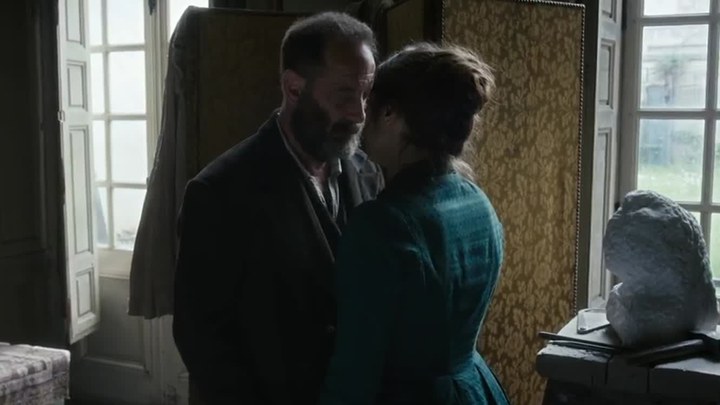

这电影里的罗丹烂到想冲进去砍死他,跟个泰迪似的见谁上谁,仿佛玩泥巴是副业,搞女人才是正职,和女人聊艺术就是为了骗女人上床,女人一旦认真了他就把裤子一提留下一句我早已嫁给了我的艺术事业,抱歉啊就跑路了,呃,这哪是大师啊,这不就一流氓嘛。 |

|

一尊日常的罗丹塑像,专注随性,整体结构中规中矩,但不乏动人瞬间,恰如雕塑创作缓慢之磨砺,隐秘之注视,无所谓伟大,只求在云层覆盖下静静伫立。 |

|

难以下咽,时间线是罗丹创作巴尔扎克的过程,当然还穿插有雨果、地狱之门等作品,主要解析了他与大情人卡米尔间炽热的情感碰撞以及这段经历对他作品所起到的影响,对于艺术创作方向的思索较少,更多的是分分合合的抓马日常,倒是达到了把所有角色塑造到让人恶心厌恶的成就。(36) |

|

非常平庸的传记片,另名:罗丹教你怎么接吻。 |

|

罗丹的棺材板压不住啦!拍这么难看你们良心不会痛吗!【对这种烂片除了用网络热词侮辱我也想不到别的办法了 |

|

罗丹周遭女人的性格、才华完全被导演忽视,与Camille之间的纠缠也只是疯狂有余而感情不足。他们之间不仅是平衡或失衡,而是连感情杠杆的支点都无处可寻。此外,罗丹雕塑艺术本身的解读也缺少传记片最基本的线索,因此于情于理都算不上是一部合格的传记电影。 |

|

我刚才看了啥?震惊!老男人大银幕猥亵多位女学生! |

|

罗丹的风流韵事占了过半篇幅,其余拉拉杂杂地讲了些艺术创作的事,流水账。技术上也没有亮点,分章节起不到什么作用,频繁用黑屏淡出来转场看得人心烦。居然出现了箱根的雕刻之森…… |

|

可以理解为什么会入戛纳竞赛,永恒的作品之于是为凡人的艺术家,但立意太过直露执行也很差,结尾莫名其妙出现现代的日本暴露一切 |

|

Jacques Doillon 是不是忘记了怎么拍电影啊。我喜欢他在《海盗》《一个女人的报复》里赋予角色一种疯狂,从肢体到内在的疯狂,哪怕疯得毫无理由。而这一次,内心明明还是疯的,表面上却平静得可怕。 |

|

毫无亮点,非常平庸,乏善可陈。传记片拍好看越来越不容易,有趣的人越来越少。 |

|

Mit DM @Spazio Oberdan 两个小时无聊至极,听着法语原声,看着意语字幕。呈现了一个随时随地发情的野兽,three some信手拈来,完全感受不到罗丹是个伟大的雕塑家。 |

|

除了跟女学生和情人不断的上床,几乎看不到他是怎么成为伟大的雕塑家罗丹的。 |

|

罗丹就像恒星,光以罗丹本人为主角的传记片注定是无法挖掘深度的平庸之作,只有以围绕在他身边的人物为主角才能剑出偏门出奇致胜,《罗丹的情人》就是例子。 |

|

艹学生,玩3P,这罗丹要是放在现在,比叫兽还要叫兽! |

|

应该叫罗丹和他的情人们。 |

|

在历史上罗丹的确风流,对他而言女人仅仅是性对象,是男人的养料~但是,如果着重写他和情人的关系以及罗丹的孤独,就不要提莫奈(俩人交情很深);就不要提27岁的里尔克(里尔克就像罗丹的儿子)。什么都点到就太平庸了。 |

|

不说是看过的人物传记电影里最差,也算是比较差的一部了,都快拍成咸湿片了 |

|

不懂雕塑,不懂艺术,法语不够好,两个半小时就是折磨。但是林顿好有魅力。 |

|

实在没忍住看了个谷歌字幕版,这就是所谓的画虎画皮难画骨吧。人家是不着一字尽得风流,好嘛,杜瓦隆这部完全是反着来的... |

|

白水得无需赘言 |

|

不喜欢~ |

|

记录性的结尾是唯一亮点,艺术作品超越了艺术家。 |

|

JD donne 1réponse assez vaine et insipide à la représentation de la création artistique,réduite ici à 1succession de scènes interchangeables,intercalées par des ellipses, aplaties sans véritable fil condicteur.1sécheresse dépassionnée édulcore mm l'ardeur de l'acteur |

|

只记得一个个无比尴尬的长镜头…不能迷信戛纳… |

|

down |

|

2.5 不当做严肃的biopic来看的话两个小时并不难熬甚至可以看得津津有味,但是我的问题是即便一座赤裸的巴尔扎克不是讨人喜欢的类型,但是片中的cast(以及其他雕塑的cast)也实在太拙略了吧。 |

|

以《巴尔扎克》为主线描绘罗丹的创作生涯,与卡米尔的情事穿插其间。总体与《敬畏》有些相似,却远不如《敬畏》层次分明,除了影调略有特点之外,看完感觉还是一片混沌,比较普通的传记片。结尾不知怎么就去日本了,sucks |

|

粗简凝重的画风恰似罗丹的雕塑作品。可惜人不是雕塑,人会说话懂冷暖。文学绘画不是也和雕塑一样在塑造着人们的世界观吗 |

|

无论从角色塑造、剧情到表演都毫无特色的传纪片,不明白本电影的意义在哪里,以此来纪念罗丹百年更像是一种耻辱。 |

|

2017年已看178。 |

|

有點儿拿藝術幫傳主開脫的味道。換個傳主,88年阿佳妮演的卡蜜兒,那裡頭的羅丹就只有卑鄙能形容(她母親也很討厭)。但是開脫或說諒解,可能真是社會共識啊。君不見羅丹和卡蜜兒兩家博物館的官網,提起那份「合約」都加引號,似乎沒比羅丹認真太多,值得想想為什麼。總之,是輕留後約將人誤。 |

|

2.5 / 並非令人髮指的爛,而是篇幅冗長無比沉悶,論光線的運用仍見細膩,結局收得不錯,確實適合放在影展中間令觀眾小睡片刻 |

![豆瓣评分]() 5.2 (374票)

5.2 (374票)

![IMDB评分]() 5.0 (1,451票)

5.0 (1,451票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 32%

烂番茄: 32%![Metacritics评分]() Metacritics: 39

Metacritics: 39![TMDB评分]() 4.50 (热度:3.91)

4.50 (热度:3.91)