|

真的太惊喜了,首先是在视听上,大量的运动长镜头使用,不仅表现影片的真实感,还最高程度的调动银幕内外的情感共鸣,例如开片10分钟,却单单只有5个镜头,看似漫长,却充满内容且情感十足。还有就是在桥段设计方面,影片对表现阿尔兹海默症的内容很类似《困在时间里的父亲》,用大量地时空错位与桥段的故意重复,用画面去表现这种老人们无法言表的“失忆”感,还有最令我感到震撼的母亲“心理地震”桥段,惊喜又吃惊。其次是主题方面,不仅是母爱与家庭,还有记忆和遗忘。演员方面,因为大量长镜头的使用,对演员的演技要求十分高,但主角们用影帝级别的表演完美演绎了出来,尤其是母子二人,甚至母亲的演技更加炸裂。《百花》这部电影是我目前上来日本几个月中看过的最棒的一部,也是我今年看过的最棒的一部日本电影。 |

|

节奏很慢,后劲很大的一部电影,很多秘密埋藏在漫不经心的细节中,也许评分太低正是因为不少人没看明白。当然,可能还涉及到一些“三观不正”。可是只在乎三观的人,真的能看明白一部电影,并且过好自己的一生吗? |

|

结尾处的“半分の花火”劲超大!

开头一个长镜头就展现了困在时间里的母亲。接着一个长镜头就是儿子回家发现母亲不在家,冲出家门捂紧衣服,交代时间是冬天,女主病了很久。不寻常的母子关系,让人一度很讨厌男主,但预告片已经告诉观众母亲遗弃过孩子。地震那场戏让人好担心电影院真的遭遇地震啊。花和工具人长泽雅美用来表示时间流逝。男主很美人,但是谁演都行啊。而且他们两个的情侣真的很像志村妙和新八姐弟乱伦。 |

|

当看到导演将儿子的冷漠归结于母亲儿时的出轨时,我和菅田将晖的反应是一样的,真的令人作呕。 |

|

体会最强的不是儿子年少的创伤也不是妈妈得病 而是作为一个女人的心酸 无论是夫妻关系还是母子关系 她都像一半烟火 永远是不完整的 她也是曾经喜欢一对金鱼的女人 她让儿子看的可能是说不出口的自己 |

|

拍得真诚、细腻,讲得是曾经被“抛弃”、缺失母爱的儿子如何通过目睹“一半”的烟火从而理解母亲的故事。现实的母子虽迷失记忆但“恨”得有感情,屏幕里的机器人虽能存储记忆却冷漠无情,一场记忆中的烟火将她们带回最美的瞬间,那一刻对照此刻,她们终于放下了包袱。导演用单场长镜头调度,让悄悄逼近角色的镜头将观众带入他们的内心,每一次丢失和找寻都是贴近真相的尝试。儿子学会聆听琴声里的奥秘,洞悉了母亲的为爱奔赴,当他也为人父,便明白了母亲的苦衷,面对身边已然呆滞的她,子欲养而亲不“在”,偷偷爬上心头。 |

|

2.5 整体太空,氛围是有的,但是剧作整体有些乏力,表现上也不如《困在时间里的父亲》,白白浪费了原田美枝子这么卓越的演技。 |

|

川村元气是真心想当导演 |

|

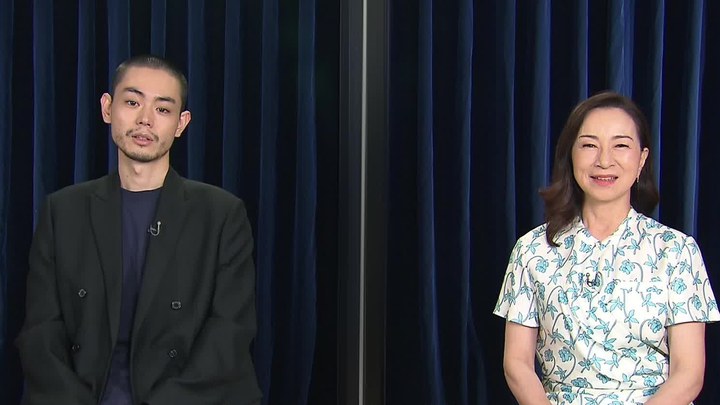

1.川村元气导演首作,但他作为制片人也是大家的老朋友了(嚯竟然看过十部!)全片围绕“记忆”结构,用了大量长镜头来展现记忆混乱之人大脑的思维过程。现实与记忆、想象之间没有色调区分(因为记忆不会褪色),时空混淆,加上日记自带骗人属性,故事里的真真假假很难厘清。很多电影都说,人之所以痛苦,就是因为记性太好。但忘性太大,也会把美好的瞬间忘记了,片名百花,就是那一百个珍贵的记忆。

2.苏打和麻酱不像夫妻,更像姐弟。二人逛街,挺个大肚子的麻酱手里拿了一堆东西,两手空空的苏打说要帮拿,结果只拿过一朵花!(我超介意的) (0422百老汇导演交流场) |

|

苏打跟原田阿姨在一起时并不像母子(原田阿姨太优雅了) 跟麻酱在一起时也并不像夫妻(麻酱真的太美腻了~)然后我本来以为神野三铃会是在跟原田阿姨share同一个男人但看起来好像又不是 最后一半的烟花还是挺令人感动的QAQ |

|

听完映后交流加一星 真的有很多导演的细腻想法是很难单凭看感受到的 |

|

循环,巧妙的循环,镜头语言的循环,记忆的循环(诺兰这才是信条的正确打开方式!)。第一个镜头就有点给我看呆了..非常喜欢这种在线性记忆的空隙中不自知制造循环往返的方式,超市长镜头为例,从画面右侧走来,挑选鸡蛋,犹豫着走向左侧挑选物品,拿起又放下,镜头90度旋转移向通道,两个小女孩追逐着跑向前方,转回母亲,“跑慢点小心安全”,镜头向左给向小女孩背影,移回,再次重复。长镜头代表着记忆的连续,阿兹海默像那个潜入大厦偷走记忆的贼,也像这一连串拍摄与剪辑的电影技巧,总是趁机而入,在不经意间混淆个体的认知与记忆发生的对象,我喜欢这种用电影语言来呈现记忆混乱的方式,也因此能与存在感有些强的蒙太奇和解。这些镜头越是日常,重复这一行为则越会显得诡异,和全片构造的“奇怪的母子关系”共同营造出一种恐怖感,喜欢! |

|

是每个国家都领了要拍一部阿尔兹海默症代表作的指标吗 |

|

避雷警告!故弄玄虚,节奏拖沓,本来还不错的本子拍成这个德性,苏打和长泽雅美一定非常后悔:)儿子承诺会一直记住的半边的烟花,最后却成了认知障碍症老母亲心中最深刻的记忆,这种错位本来多么动人啊,所以为什么可以呈现得如此差?!温馨提示,不要为了苏打入场,看完你只会心疼苏打:) |

|

“这么美的烟花,我终将遗忘。”

“不会啊,只有半朵。”

母子间的羁绊犹如半朵烟花,还是更喜欢《百花》这个名字。暗潮汹涌,情绪非常克制,原田美枝子影后级的深情表演直接提升了电影的观赏性,母子看烟花的画面太美,如影随形的地震与幽灵般的父亲,结尾一幕忍不住在影院暴哭。我们终会老去甚至将彼此遗忘,在无常的人生大海上漂浮,往事如一本泛黄的老相册,就算最后失去了所有记忆,但幸好还有爱。谢谢那些陪伴过我们的人。英皇IMAX厅,川村元气导演映后。#BJIFF2023# |

|

又是阿尔兹海默症题材就已经很腻了(全球各地影视剧真的很泛滥很泛滥了),叙事手段还这么老套。那几处蒙太奇真的俗不可耐。圣赛虽然看在导演几个突出的镜头设计上发了导演奖,但整个视听依然非常没有个性,都像是从别的电影里刚学来的。菅田将晖也演得有点划水。 |

|

超乎預期的好看。蠻少能見到把原生家庭問題描繪得這麼詭譎的片子,而“忘記”這個主題帶出的不對等關係中的“記憶偏差”,近乎是天然的嵌套在“阿爾茲海默症”的殼子裡,結果變得又奇異又感動。原田美枝子的微妙年代扮相和模棱兩可的細節模糊雖然是缺點,但也能在結尾的情感震蕩中變得忽略不計,玩的好一手先抑後揚。川村元氣第一次指導長片是真的看得出花了幾番功夫和確實用了業界人脈,一眾演技派都來跑了個龍套,而最後做出的成片也仍是品質不俗,就這個基礎上,比起他製片的商業線作品还是要更加期待他的下一作導演作品。4.5歸5。 |

|

对老年人阿尔茨海默症的描绘很不错,而且演员演得很卖力,所以最后还是让我流了一两滴泪。

缺点也很明显,到了原生家庭&亲子关系&不伦这条线就沦为了什么都讲不明,要靠观众自己品的普通作……

同意前面评论说的的川村导演映后交流很有条理和自己的思辨,很加印象分,但是抱歉不能加在豆瓣。

通过回答问题能感受到导演对于记忆错位、残缺美、物哀、象征意向都很有想法,但是可能是因为想炫得太多,手法一般反而每种都表现得太普通了。

p.s.另外注意到北影节版本字幕还在用“老年痴呆”这个俗称,希望公映版本能修改 |

|

气性恬静、令人静心沉浸观看的一部电影。对阿尔兹海默症在视听感官层面的视听设计也颇有灵光。导演技法是值得赞赏的,也无怪乎拿奖。但除此之外,还是有点单薄了。 |

|

持续性错位与重叠的时空与记忆。废墟尽头的海。一点一滴崩塌的日常。湖上与楼宇后的“半分の花火”。日记、相册、土特产,那些承载记忆的东西,到底是被谁偷走了?“对不起,我忘记了那些应该记得的事情”。本应深厚的情感以浅显的形态被导演表现出来,一种刻意的设计感弥漫全片,川村还是老老实实当制片人比较好,至少选片眼光还不错。原田演得太优雅太余裕,苏打麻酱还是比较偏姐弟,演得又太平淡。 |

|

百花皆有凋零之际,但是赐予我生命的母亲,您是一直盛开在我心里的 |

|

#HKAFF_No.5_PE# |

|

小偷只盗窃相册和纪念品,母亲执着于看半朵烟花,记忆随着时间错位和消逝,家里必须有一株花,当往事渐渐浮出水面,才明白我最爱的人已经忘记了我。【耀莱成龙影城(迎宾路店) /1 person attendance/19.9¥+300积分】(好黑的影厅,几乎啥也看不清) |

|

好炫技啊 |

|

困在时间里的母亲+困在心绪里的儿子,被打乱的时间线有意模仿阿兹海默患者的记忆,川村元气当导演还是蛮细腻的,包括同场景不同时间的复刻,以及一些像是偷相簿的人,半花火之类的象征符号。结尾还是不可避免地落入了母子和解的套路,算是无惊无喜,长泽雅美和菅田将晖真是太不像一对儿了。 |

|

上周末就看了,一直没有来评论。感觉这个影评需要一些心理建设,晚点长评。本来以为都忘记了的其实都记得,本来以为都记得的其实都忘了。 |

|

对阿兹海默浪漫化处理的电影太多了,真的已经烦了,目前为止没看到一部有想法的,基本都是浪漫绵柔的治愈系,殊不知这种病表征奇多,遗忘只是其中的一种,发疯的、作死作活的、陷入惶恐整日怀疑的……写剧本的人多做做调查吧,否则观众对阿兹海默的认知就只停留在这一单一想象中了。 |

|

你的记忆里闯进了偷相册的窃贼,我的记忆里发生了从未停下的地震。被灌输太多随机记忆的虚拟人,需要一项忘记的功能。被抹去太多重要记忆的你,需要一本夹满便签条的日记本。恨你怎么能说忘就忘,留我一人在忘不掉的仇恨里过活。原来是我先忘了一起看过楼后的半朵烟花,留你一人在忘不掉的愧疚里疼痛。 |

|

牵强附会。。。 |

|

勉强三星吧,部分场景是确实拍得动人,能感受到那种灵光乍现的好。但整体的话就还是有点质地不均衡,感觉是某种作家转型当导演的通病问题,就是呈现的情节太文本化了,包括对于整体结构还有节奏的处理,都更像是文学作品的呈现形式。汉译片名太拉垮了,把原本《百花》里的韵味全都消解掉了。 |

|

毫无剧情可言了 意识流到抑郁症差点看复发 |

|

言之无物!用优质试听烘托氛围,内核还是矫情于母子间的和解与共鸣。题材同类化产品过多,阿尔兹海默症话题亦不新鲜,空间与时间的错位感真挚细腻却难以共情。现在对这样的日影已全然提不起兴致,唯一值得赞叹的便是砂糖与原田阿姨互飙演技的段落了。 |

|

导演故意打乱时间线,包括使用长镜头和剪辑手法和隐藏式的长镜头来制造阿尔兹海默症的现场。逐渐失忆,逐渐不知道爱的人在哪里,受伤和逃离,这是母亲自己的经历和痛苦。儿子泉则要经历被抛弃和长大后背负照料的义务。某种对母亲的恨意产生的冷漠和过去记忆中美好真实的矛盾。当母亲其实并不好受,这句话经过泉的妻子说了出来,算是体母亲做了一个侧面的解释。儿子并不没有原谅母亲,只是在结尾想起儿时“一半烟花”的记忆后,坚信了发生过的美好也是美好这件事。PS.导演用了好多移动镜头,很多的设计,很有想法。 |

|

困在时间里的母亲,挥之不去童年创伤的儿子,并置的两条记忆线一个停留在美好一个盘旋在黑暗里,台风天被雨水淋湿的夜晚过去和现在虚实重叠的那段拍得很动人。初期阿兹海默症病人视角的认知混沌状态处理得细腻写实,中段母亲私奔的回忆拍得浅薄,对母亲心路历程的刻画有些想当然和人格扁平化。苏打内收的演技非常自然,麻酱妻子的角色很工具人,她怀孕生子这条辅助对照线埋得并不高明,其他包括AI虚拟偶像的象征、阪神大地震作为母亲外遇结局的设置也都显得过于刻意。好在最终没有按照传统惯例日式大和解,半烟花的真相点题做结还蛮妙的。 |

|

主要问题是 作为体验派的仙子感受不到一点把原田美枝子当成妈 反过来亦是如此 |

|

过于平淡,过于矫情 |

|

未有用更为现实向的笔触来写阿尔茨海默症群体患者的照护问题或是整个社会的养老观念与压力,反而通过那份“半朵烟花”的执念以及跨越数个时空的记忆拼凑母子的对话和分歧;这种做法没有落入俗套,也规避了更加戏剧化的展开。只不过表达上始终很晦涩,欠缺一个“出口”最终释放角色的情绪和这里的讲述。情绪和感受是对味的,但还是差了一口气。 |

|

别跟了 |

|

真想给两星,想想片尾母子看烟花的静谧和发福了的雅美,还是手下留情了。 |

|

挺好一故事,剪辑得稀碎,刚代入点感情就立刻闪回到八丈远。川村元气明明挺通俗、挺有条理一人啊,怎么到自己执镜的时候就混乱成这个样子。最后只能让一头雾水的观众,看优质演员们在「高潮戏」里干卖苦力,选择起身离场也不是、接着看下去又不明所以,可真是够难堪的。 |

|

并不适合母亲节和妈妈一起看系列 |

|

在游乐场那一天,她抛弃过他一次;在巴士驶离养老院的那一天,他抛弃过她另一次。这对母子,他们从此扯平了。从今往后,那半朵烟花,记得住了,忘不掉了。 |

|

什么叫他妈的“理想的艺术家”???——

太难受了,我不要接受,希望妈妈永远是最美丽开心的样子——

多一些真实,少一些虚假。 |

|

完全不煽情甚至不温情的家庭片,讲述儿子照顾患了阿兹海默症的母亲的故事,却更多地展现母子之间的距离与疏远以及儿子对母亲的抗拒,过去的伤痛和遗忘的痛苦交织在一起,展现了母子之间复杂却深刻的情感。导演如同拍摄悬疑片一般,和剧中角色一起在遗忘之前拼凑着记忆的碎片,探寻着“半朵烟花”的意义。 |

|

没想到这短短一百分钟如此难熬。是为了突出失忆症状才这么拍吗?可儿子和母亲的部分叙事都像便秘中。有点可惜这个演员阵容和题材。(川村元气你好好去当制片人吧( ・᷄ὢ・᷅ )) |

|

长泽雅美演的儿媳妇儿人美心善,她敏锐地注意到了母子之间的裂痕,并帮助丈夫实现了与母亲的和解。女人真难,为什么已婚已育的女人追求真爱,就得对儿子怀有歉疚,终生歉疚?我觉得我们反而应该加强对子女的观念教育,那就是父母有权利追求自己的人生和真爱,父母不需要因为爱上了其他人,而对儿女歉疚。爱不爱上谁这种事情,自己能控制自己吗?强迫自己因为某种责任感(譬如对子女的“责任感”)而硬生生斩断“出轨”的爱意,这是反人性的。 |

|

全片最喜欢开头那段的长镜头,一种流动的朦胧和迷茫。剩下的其实比较俗套了,包括母亲的出走和最后儿子的释然和谅解,都是非常非常日本的东西,没有什么新意。 |

|

有一些地方给人的感觉是导演有想要更深一步探讨的欲望——譬如说记忆与遗忘的关系,男女之情与亲子之情究竟孰轻孰重等等,但最后还是回到了一个更为普世的大众更容易接受的角度上——一个背叛了儿子的母亲同时又被情人所背叛,最终选择回归亲情。通过对半朵烟花之谜的探究,母与子最终实现了和解,亲子间的美好记忆得以延续。故事很简单,靠氛围情绪吊着的片子。又见长泽雅美的短发,这个造型真是心头大好,但是她和男主看起来更像是姐弟。 |

|

考完考试立马就来看啦,可以在电影院看苏打开心。全程与苏打那个角色共情,看过几部女性追求爱情的电影,但是这种求爱方式是我永远无法理解的,好歹把孩子托付给别人啊,追求爱情不是不管孩子死活吧,地震的时候才决定回来,如果我要是孩子我是一辈子都无法原谅的。忘记确实是解药,但是要两个人一起忘记,不然一个人背负着这些也太犯规了。PS为什么中文译这个名字,百花不好吗,母亲节这个名字有点点晦气啊😂😂😂 |

|

3.2 |

![豆瓣评分]() 7.1 (226票)

7.1 (226票)

![IMDB评分]() 6.6 (356票)

6.6 (356票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 80%

烂番茄: 80%![TMDB评分]() 8.00 (热度:2.79)

8.00 (热度:2.79)