|

有一个人鬼同框的镜头很绝,也是唯一的亮点。 |

|

超现实是青年导演的遮羞布。 |

|

夜幕覆盖华北平原。

故事大胆,影像准确,克制,带来宽阔的地理和心理空间。 |

|

三个纽约大学的富二代,拍的片子质量上干不过一个河北科技大学的五千块。采访露脸和奖项吓人方面,着实碾压那五千块。钱哪,有地儿花就是好 |

|

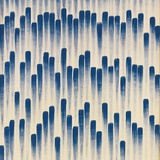

太有意思了!这部作品和那部海边升起一座悬崖放在一起,是一个对联的概念,横批叫做「中国此时」。一南一北,但不约而同,都用了「水」的意象,一个是潮水,一个是暴雨。那一边,有钱人早就知道潮水要来,于是赶紧跑路,去和那些脆弱的意象告别,而这边,刚要从头开始,却又摊上了坏事,他压抑郁闷,直到大雨来临才终于承认,老子不干了。尽管被扇了耳朵,他还是决定躺平,在一个闷死人的小房子里。而此时此刻,那边的有钱人早已躲进了灯塔,用望远镜享受风景,尽收眼底。如此完美的符号,分布在两部不同的影片,彼此形成对话,写到这里我都不敢相信 |

|

有几个镜头设计很机巧,但也没好到会让人觉得有希望。不禁想起前段时间有篇文章,中国短片这股浪潮会爆发,但背后有可能是当前创作者“唯一”出路,人家可以等你,但人家没说缺你不可~ |

|

75cannes/男有地儿女有南方少女,同学们,还不知道戛纳喜欢什么吗?下次能拿了吗? |

|

这都是他那场里很好的了,电影基石啥时候变成这样了…… |

|

La CineF 获奖影片里最好的一部 颁奖典礼上导演很腼腆 说要学习法语赢得全场掌声 #Cannes2022 |

|

循声找地儿,辨色寻踪。其实是很简单的故事和人物。技术上对颜色与声音的设计和使用,从容地服务叙事和情绪,也成熟于大部分国片了。 |

|

IM北外放映/下起了雨,鬼魂还没有离去,在用所剩无几的力气远远望着破碎的两人。无法想象为了在首都谋份好工作的处女短片被选入戛纳是怎样的心理撞击,也无法想象在那么大的关注之后一个人到底如何能攥紧那根弦,不被巨浪冲散。因为无论多么光鲜都只是一时,我们都是时代洪流之中的碎片。把所有最好的祝愿给导演和主创,也给中国所有青年电影人。 |

|

在學院派式設計感十足的攝影和剪輯之下,農村題材+原生態演員的野心與生動被浪費了,就像是某些好學生交出的作業,工整好看,但是缺乏生命力,對於一個才拍了兩部短片的新導演來說,靈氣其實才最重要。導演哪怕是學攝影出身,也不能讓攝影身份搶佔了導演身份。PS.現在連短片都特麼要在片尾字幕“投案自首”了,可笑更可悲。 |

|

别人的毕设:入围戛纳

我的论文:脚注怎么加 |

|

最后突然出现又马上消失的字卡把整部黑色幽默的作品的规制内反讽的节目效果拉满了。地景有种很萧条又很肃静的美感。 |

|

路的尽头有河,那里便是安身之处。戛纳基石单元二等奖,导演与我同岁,年轻人拍的克制已实属难得。影像上从色彩、构图、光影确实有艺术片气质,超现实镜头无疑是全片最佳,空镜的掌握也很娴熟,看到了一个变色温的镜头,我上学时候也这么用过哈哈哈。 |

|

单独看摄影构图都很讲究,声音做的是不太好。但5000块学生作品,也不好苛责什么。片尾加了一个自首字幕,学生还是大可不必这么早开始自我阉割。 |

|

补标。真烦现在电影拿言之无物当意境,拿感动自己当深沉的样儿。 |

|

短片#3200. #28th Sarajevo IFF# 前获2022戛纳电影基石二等奖。非常简练,把限制性用出风格,构图调色都很讲究(调色实际上还是有点过了),数字时代带来的最好的可能性。 |

|

有几个画面还是挺好看的 素人演得还不错 |

|

什么新文本投案自首主义 |

|

邦里邦气的,但是构图很规整 |

|

迷人的自然主义以及微小的叙事 |

|

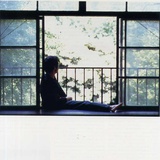

#一部电影 很会调色的一个导演,频繁出现的蓝黄冷暖色对比给剧情增添了不少深意。黄色所携带的土气在朋友死后逐渐恢复为正常的青绿色调,可能也代表着某种情绪的丧失。一段戏就是一个长镜头,烟囱的意象时隐时现,善于用墙作为前置遮挡物压缩画面空间,规范构图,营造一种窥视感。人本身就依赖着陆地而活,死后回归尘土,成为自然的养料。剧情基本没有,主要都在用拍摄的形式来包装。 |

|

这一类电影的危险性在于,结束之后印在脑海的往往是图形而不是人物。整部片子对于色调的控制,总令我想起染色的黑白默片。此外,高度形式化的观感主要还是来自于导演对于画面构图和剪辑的控制,比如在房屋住宅部分的拍摄,无论近景远景都选择一些倾斜、遮挡,营造一种逼仄、困顿的感觉,不知道这种有点高度强调经验局限性的影像感觉,是否是在呼应影片的边缘人主题。确实,感觉是把一些第六代的边缘人啊,犯罪啊,与家庭关系的距离感等主题,拾掇出等待戈多式的荒诞性。于是乎,影片开头对非职业演员的强调,与其说是一种新现实主义式的或是低成本制片美学的声明,但不如是在提醒观众注意日常的荒诞性? |

|

有超过预期,本来预想的是一个旁白和一些莫名其妙的镜头。除了画面构图(艺术片的标准之一算是固定机位没啥特写,印象中除了突然给了灯泡一个特写就没有了,这个特写给的挺突然的 )的美学,没想到还是有故事线的。好像是毕业作品,作为毕业作品能拍成这样很厉害,期待长片。最后这个真的很河北 |

|

这片子的颜色pr调的 |

|

除了构图和冷暖颜色对比的运用可圈可点外(尤其是人鬼同框那一幕),一无是处。 |

|

虽然依旧想不明白为什么能得奖。但是摄影剪辑音乐有很多地方能够学习。所以一个短片有几个点睛之笔的超级亮眼调度,整体不尴尬,就能玩意识流。算不算中国小镇农村版《金色茧房》? |

|

国内这帮拍短片的青年创作者们,何时才能摆脱这种空洞乏味的以固定长镜头展现中国农村的故事啊?外国人爱看,你们就想方设法缝合,尽情留白让大家解读以显示高级,一帮虚伪的人捧臭脚,很符合国内这社会的糟粕一面。老老实实讲故事,少搞装置拍摄,别整形而上的,弄点实在的吧。虚头巴脑的。 |

|

Cannes524 是戛纳钟爱的款式 |

|

潮湿阴暗发绿,就是不知道想表达什么。 |

|

文本能力不可恭维,但摄影方面确实有几处妙笔生花的意思。学生作品中的过度调色,实在是无法欣赏。 |

|

3.5 蛮好,最后自首的字幕是为啥,保留朋友把他灭口的可能不是更好?

那个鬼镜头其实不好。 |

|

2.7 |

|

构图挺好,把华北平原拍出了东南亚的湿热感。两扇窗户,印象尤深。有完整的故事线和立意审美,已强过一大批学院派,对新人导演要求不能过高。 |

|

李家和展现了一些类型片的特质,比如设计表现主义元素,对窗子颜色的使用。他明白地把故事讲一半,另一半要留在空气里,也知道在开篇给剧情打谶语。毕竟预算有限,摄影和收声都有改善空间,如果未来要拍类型片,技术团队仍需要一些专业训练。 |

|

剧情实在无聊 故弄玄虚的摄影有一大部分弄得真不错 否则开头的幽默就成全片巅峰了 |

|

现实题材的冷峻影像风格十分极致,人物的对白十分克制,构图也十分讲究,导演擅长使用颜色来体现人物的性格,同时也暗示了人物的命运,未来可期,推荐。 |

|

#IM 影像本体的力量!那个摇镜头太牛逼了。五千块预算仿佛在震耳欲聋地说:四大院的某些资产阶级傻逼们真该看看这个片子!!。。!PR调的甚至不是达芬奇。但瑕不掩瑜。真的。 |

|

钱不够,滤镜使劲儿,低成本做画面真有一套,学到了学到了。故事不太完整,画面感真好。 |

|

蓝绿农村版邱阳,特别设计,戛纳标准作业,剧情弱得瞠目结舌。景找的确实漂亮就是 |

|

给我最直观的感受是调色和美术的优秀(虽然有些地方过了),也符合我对影像中的华北平原的想象。简练且留白,只不过最后片尾字幕泄气了。 |

|

“who is interested today in eloquence and style.” |

|

①三个男的无所事事的生活,以及其中一个被另两人过失杀人后那两人四处寻找能埋他的地方。最终心情沉重的两人还是选择了自首。②生活化的冷峻氛围的营造:大量固定镜头(例外是一处缓慢的运镜);完全非职演;极少特写;大量全远景;零画外配乐;大量长镜头。③摄影美术(包括调色)虽风格化有氛围但表意不够有力;叙事节奏uneven一会儿慢一会儿快,但都偏快了——这不符合②的影调。④如果本片音响做得好,也许可从阿彼察邦式影像美学的角度去思考以上影像要素(叙事节奏除外)。但音响处理地不行,所以不能。 |

|

看到豆瓣分数这么低,一下子就踏实了。给三星不是片子多好,而是看到的一种可能∶《地儿》如果每个镜头再长一些,变成80分钟长片,是否会更精彩一些,当一切都慢下来,平视的固定机位和长镜头才有真正意义(不知道为啥总有种蔡明亮的感觉……)。现在的短片情感被刻意的色彩压制的让观众根本无法投射到任何一个角色身上,空有外表毫无内涵。片子全盘刻意、设计、摆弄的构图、镜头、灯光、后期(调色)配上非职业演员出演,除了别扭外就是尴尬。到底是做现实主义(情感向)还是表现主义(炫技向)。疑惑的还有,短片现在也要这样吗……“三天后,二人主动向好友家人澄清事实井向公安机关投案自首。” |

|

8.23

跟了很多傻逼学生组之后决定给五星。这是一个奇迹。

3.4

喜欢突然出现的红色

是好的。但因为不一样所以没有被打动。而这种不一样又没有牛逼到令人赞叹。

但是导演太好了。真诚的质朴的粗粒的。他自己一个人在安静的场子里说话,笑。他一停下就又陷入安静。在面对观众的时候他甚至有了一些在一对一聊天时候才会产生的尴尬。

还有红暑也是。

在贫穷的小地方长大的人有一种特别的魅力。他们真实的接触过这个没有被金钱包装过的世界,他们的从前因为没有被太多的关注过而显得自由。也因为没有那么多可以去的地方而受限。

|

|

最烦这样的短片,没有任何导演技巧可言,摄影抢了一切。连最基本的电影技术要求都达不到。这样的短片别再祸害梦想拍电影的孩子了。 |

|

喜欢摄影 |

|

扬长避短的模范👍。 |

|

2.3 |

![豆瓣评分]() 暂无评分

暂无评分

![IMDB评分]() 5.4 (N/A票)

5.4 (N/A票)