|

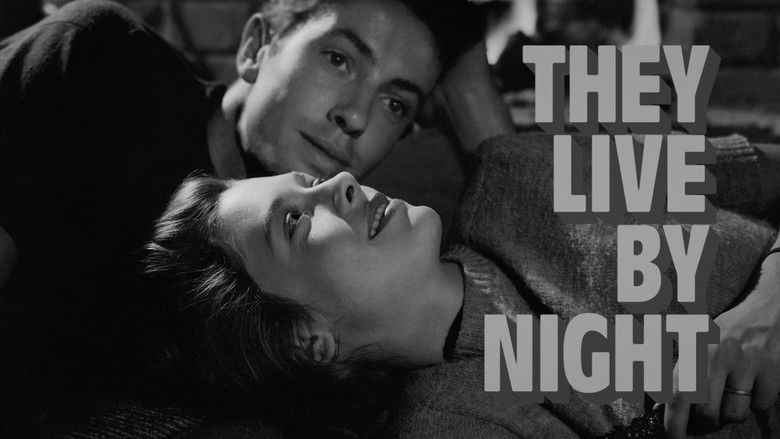

诗意忧郁黑暗绝望的存在主义困境,更像是黑片时代的犯罪故事与三零前黑鲍沙其风格的结合体。最大看点当然是格兰杰与奥唐内俊男纯女的亡命鸳鸯苦情浪漫。但参考导演自身的幕后故事之后,第三幕中的两场戏却成了意外焦点:酒吧老板夺枪还枪劝离颇具骑士精神vs前女党向警方主动告发藏身地点却被换救老公当场捂脸漠视!而光影明暗的高反差更强烈凸显导演对“出卖同伙”行径的深恶痛绝!可当时间推进至两三年后麦卡锡听证会,在好友卡赞的催促以及早先剧院活动因染红而上了FBI黑名单等多重不利因素作用下,雷本人却选择了配合调查进行检举告发!有评论指出此事让雷后来深感愧疚不安并加剧他原本因纵欲酗酒染毒而生的自毁倾向……即便如此仍然会觉得是好片好导演。是否说明艺术创作确实尴尬存在所谓“叶孤城法则”?只需诚于剑,不必诚于人。 |

|

Could Be二词似乎就是二人命运的判词,那段逃亡路上的梦幻之日就是人生路上寻求的一场眠息,是这部暗无天日的黑夜逃亡电影里仅有的白日之光。 |

|

有一点过时的亡命鸳鸯故事,悬疑犯罪部分的平淡让它几乎成为完全的爱情片。在另一对夫妻的廉价婚礼前被告知已毫无希望的强烈反差一幕非常唏嘘,随后他义无反顾走向死亡。酒吧里被人认出但没有被告发反而善意劝离,女同党主动揭发欣喜期待丈夫获释反遭冷遇,这两场戏的设置有意思,打破了某些定式,催生了某种怅然的浪漫。7/10 |

|

男主角坐着,蹲着,亦或躺着和女主对话的场景异常之多。也就是说男主角的身体存在感在镜头里一直被压制,而女主角则表现得相反,显得高大起来。而这一反古典好莱坞常态。这个懦弱的男生,暂且称为这个“站不起”的男人吧,最后女主的倒下才真正成长起来。而为时已晚。 |

|

标签里竟然没有「爱情」……这部黑色片为了写年轻人无瑕之爱,连蛇蝎美人一角都要屈居女二。包裹着这份一触即碎之爱的,是浓浓的人在江湖身不由己。一朝误入歧途,再难独善其身。蛇蝎女二挣扎,自责,永无宁日——你以为你那三言两语就能让我安寝?最后审判到来前,后院里往前迈出的每一步,谁又能不扼腕呢?饭店那首蓝调「独自开着小红车」太好听了……「玩火预着火上身」,终于能光天化日跻身众人之中,二人最幸福也最开心的一天,这句宿命的歌词附丽在哀婉的旋律中唱出来,结局早已注定。 |

|

他们始终活在倒数的时间里,这是抢劫时算计的时间,恋人碰面和分别时相互问询的时间,男主恐惧时闭眼念出的时间。这对鸳鸯也让人想起无因反叛中的少年角色,无法沟通的父亲、缺席的父亲、出走的母亲,一边是不可信赖的父母模板,一边是反叛少年自己看到孩子时对成为父母的纯真憧憬,大巴上哄孩子的时刻,蜜月小屋的孩子,和他们在一起时亡命鸳鸯不只是变回了孩子,是试图成为自己理想中的父母。小团体分崩离析,因为这个kid成为了leader,是对其他前辈同伙的僭越。女孩的脸始终拥有黑暗中那道柔软的打光,而男孩经常处于窗格、栅栏牢笼般的阴影中。逃命为了不再逃命,但为了不再逃命却更加亡命,想摆脱逃命之旅时,索命的敲门声越来越近。 |

|

对多次出现的航拍逃亡中的汽车镜头印象深刻,摇晃中呈现被卷起的一路尘土,紧张感陡升,仿佛和角色朝着想象中的逍遥法外一同狂奔。即便女主死心塌地的爱让男主对新生活充满期待,却终难逃宿命;而女主在恋爱前后的反差,也恍惚觉得特定情境下的爱情尤显珍贵,作为黑色电影里的女性角色,倒并不显眼。 |

|

不不,不是流动,是以不断流失为筹码的流利。单颗固定镜头中摄取的内容大部分时候都单薄得和这个文本一样,偶然发迹但被执念般的剪辑扼住情绪的汇聚,无事发生,作者的趋向在平整的镜头组合中消亡,只得听着演员念台词。 |

|

雷将青少年电影和黑色电影进行组合,居然成为了经典,它不仅超越了当时黑色电影的局限,也预言了之后如《无因的反叛》这样的青春电影,纯洁的感情被社会的罪恶侵蚀,他们只能生存在黑夜里渴求着自由,成为在孤独中艰难跋涉的猎物,几处大俯拍的镜头堪称神来之笔,宿命的寓言无法挣脱,一切都命中注定 |

|

尼古拉斯·雷的黑色电影,也是他的导演处女作。作为一部讲述抢银行+逃亡的电影,这种题材在Film Noir中很常见,但只要是想全面了解黑色电影的历史,都绕不开尼古拉斯·雷和他的这部作品。影片着重表现的是两位主角的爱情和内心纠葛,抢银行越狱的戏大多一笔带过,这女主角对于黑片来说长的太文艺了。 |

|

重点在于男女主角的爱情,放置在犯罪之后相遇、相爱、逃亡的设定里,让这份爱情在岌岌可危里愈发显得真挚而珍贵。影片中不乏一些迷人的对话和场景,喜欢男主每次问女主现在几点,哪怕都不是正确的时间,但却是只属于他们两人的时间刻度,喜欢女主对男主说的情话,喜欢男主最后走向8号房间的那段路,每走一步都让观众担心至心痛。 |

|

一出注定悲剧收场的青春爱情剧,二十块的廉价婚礼带来的是懵懂不安又情深意切的爱意,身携巨款却无处安身的悲哀,涉及犯罪的情节很少,几乎被爱情戏冲没了……Farley Granger眼睛是真漂亮啊。 |

|

第一次screen,基本上长台词只能靠猜。。。但还是猜得八九不离十了。男女主颜值太高,搞得我时常忘记他们是在逃亡。话说老电影里面的演员,一直给我一种在演话剧的感觉,can i call it 古典感? |

|

86/100 从相对中性的打扮到woman到mother,从Bowie(boy)到man到father。从夜至黎明再至黄昏,从暗至光亮再至熄灭,如此柔情似水,连20-dollar wedding manager那个角色都同时给人温暖和辛酸的感受。关于如何处理明与暗的关系也几乎是黑色电影的范本了。 |

|

有黑色电影中的亡命徒,也有青春爱情片里的纯真。女孩善良而脆弱(她在《黄金时代》里也好美!),男孩单纯重情义却被迫一步步滑入歧途,命运从来都没有给他们更多的选择,结局更是注定。这样生命中一点点短暂的浪漫,才更显得珍贵、甚至美好到失真... |

|

依旧是情愫真切得如金子般闪耀的Nicholas Ray电影。而这部格外迷人的地方还在于剪辑带来的时间眩晕感,许多时候无法判断那“在夜晚的生活”过了多久,正如热恋时每一次拥吻都像过了一夜,而一起生活数月追忆起那天又好似昨日那般……大概这片也是Farley Granger演技最好的一次,在Hitchcock镜头下他只是个愣头青,但Ray却把他和Cathy O'Donnell间的dynamic调和得如此动人——好莱坞黄金时代最好的爱情片几乎全出于Ray之手。 |

|

跑路两公婆,二十来岁的流亡命运,犯傻别犯罪。剧情设计还可以更戏剧递进一些,中间有的部分节奏有点缓。。外景都是加州完成,包括San Bernardino Mountains. |

|

很容易让人猜想到剧情走向的故事,但是这部着重爱情色彩和内心刻画的黑色电影却给人以伤感的情绪~ |

|

CC.特吕弗说雷的電影的基本主题是“精神上的孤立”(moral solitude),虽然时刻都聚焦于近距离和特写镜头,摄像机创造出一种与人物的亲密感。与之形成对比的直升机俯拍则展现了一辆逃跑的汽车在路上疾驰,类似于一种亡命之徒的孤注一掷。

这是大萧条年间的美国南方的故事,这场公路旅行与弗兰克·卡普拉《一夜风流》不同的是情侣的生活轨迹,雷更重视三十年代的真实氛围:他们身处社会底层,如惊弓之鸟;残忍的凶犯当然很卑鄙,而周围的环境更是冷酷无情。

男孩23岁即已入狱7年,第一次单独会面时,女孩用自己的烟给他点了一根烟。而汽车带来的移动性有助于他们自由自在地游走于世间,像纯粹精神一样独自生活于自己的想象当中,陪伴了他们度过短暂的美好时光。在相对封闭的空间里,他们可以尽情地享受不受干扰的移动的孤独。 |

|

"The only thing black about you is your eyelashes." |

|

雷从没让我失望过,即便是这部早期作品。片中这对反抗自己命运的misfit不论多么卖劲,也逃不过社会暴力机关和宗教、伦理的合力绞杀。这样的设定后来我们在飞车党、无因的反叛、邦尼克莱德、末路狂花、天生杀人狂等片中还能反复看到。雷作为一个外人是真正同情他们的。格兰杰那时真是嫩得能掐出水来。 |

|

调度跟视听太牛了,但更为动人的是Farley的美丽脆弱,是Cathy的质朴温柔,是尼古拉斯·雷对问题青年心理和浪漫情愫细腻的描绘。略显尴尬的幸福时光和忧郁的双眼太迷人了。【有点恶土那味儿 |

|

20-Dollar Wedding那场太完美了,婚礼进行曲弹了一个音,却绕梁三尺。我们希望婚礼完满,又希望它快点结束。Belmondo应该是照Farley Granger找的吧?影响巨大的影片。 |

|

尼古拉斯雷的处男作已锋芒小露,其中张力和笔触已是非常尼古拉斯雷了。能看出,危险边缘和无因反叛都脱胎于这一片。只有雷能拍出一触即碎的脆弱感。最棒一场是小镇里的婚庆公司,他们成了美国消费社会里的现世天使,年轻的流萤只能巴望他们能施展魔法创造奇迹。不过雷在这里还未能把全片拧成一股劲儿 |

|

看睡着了。尼古拉斯雷的处女作,这种爱情脑的罪犯想要摆脱一切与恋人厮守而不能的悲剧故事,我最喜欢的还是《情枭的黎明》。本片有个最好的地方:时年23岁的男主和女主把青春的脆弱、彷徨呈现的细腻,我甚至以为是先找到了这俩演员,然后导演和编剧才围绕他们启动创作工作。剧情也是,虽然设计了一个地下的犯罪世界,但犯罪的具体过程都略去了,镜头始终聚焦在这对儿亡命鸳鸯身上,全片还用了3个航拍镜头,演示逃亡者在空旷世间的盲动,我觉得37岁的尼古拉斯雷和他的角色一样,也处于一种想要挣脱束缚的状态。20块钱就能帮你结婚的乡镇骗子,带着儿子做生意的民宿老板,他们的服务廉价,像是这世界能给他们提供原谅、给予包容。而出卖他们的黑道女人,又是他们生命的另一重可能。这些设计都不错,但剧情衔接上太硬了,动机过于明显 |

|

妈呀这部“私奔小情侣被全世界追杀”的少男少女绝美BE纯爱好好嗑。尼古拉斯雷首执导筒,真正的亡命鸳鸯鼻祖,比《枪疯》还要早两年,颠覆了传统硬汉侦探与蛇蝎美女的黑色电影叙事。直升机拍摄逃亡俯瞰场景,经济大萧条时期20美元的婚礼,汽车旅馆数硬币,倾斜构图中的逼仄空间,广播里的通缉令、收音机的情歌、呼啸的风声与引擎声合奏,大量实拍环境音效共同构成一张无形的社会规训之网,始终将主角二人隔在主流秩序(城市)之外,远离城市的公路本身也成为道德真空的温床,暴力虽然被稚嫩和懵懂所忽略,但主角二人还是别无选择地走向了死亡。新好莱坞的精神先声,一种青年文化的预演。「我们的罪不是抢了银行,而是相信抢完银行后还能活着相爱。」最后我们终于知道了Bowie和Keechie的故事,they live by night。 |

|

过分被低估的好莱坞黑色电影开山佳作,平民落难版一夜风流,对犯罪理解更深、群像刻画更出色的邦妮与克莱德。导演好爱拍摄黑色构图中男女主角脸上闪亮细小的泪痕,好爱让每一个角色诉说清醒无奈的真相,例如小镇绅士,为了维护小镇的平静宁可放过这对年轻人,例如Mattie,为了救丈夫,不得不牺牲一对再也不会犯罪的年轻人,只为救一个势必再度犯罪的老男人。 |

|

从尼古拉斯·雷的处女作里就能看出他之后《无因的反抗》的雏形。这部典型的黑色片里却没有特别戏剧性的构图和打光,反倒对一切作抒情性的柔化处理。影片中段的结婚戏拍得十分惊艳,花园长廊的阴影既甜蜜又危险。两个不会演戏的主角终于不再呱噪,在镜头里突然显得特别般配。很遗憾其他时刻他们很想努力深情却做不出表情的脸实在和他们的角色之间差距太大,男主角无法散发出一种“虽是小男生却历经苦难”的沧桑感,所以整个今天看来过时的故事里更是没什么火花。还是希胖把他用得比较好。 |

|

非常时尚的电影,是另一种形式的安东尼奥尼式的布尔乔亚,非常多的小镇,洁白的墙壁,整齐的地毯,还有石子路地面,油罐车,汽车旅馆,夹克衫和手表,这一切都在长裙和夹克的覆盖之下,还有那种意识,绝对是布尔乔亚的意识,男人清瘦的腹肌,女人帅气又性感的衣衫,眼泪,乡巴佬会流泪吗?除了景观还有人物的脸部和动作特写,扭打,身体缓缓升起,灯光,雷非常巧妙把电影的表现主义语言和叙事结合起来,给人一种震撼的,被击中的无意识的感觉。但最重要的最核心的是爱情,一种绝对逃逸的爱情,一种对绝对驱迫的相拥和聚合,因此,在爵士乐酒吧里,我们也不会看到跳舞,此种相拥带来的生的绚烂,我们看到的景观和我们身处的绝对的真实,不断的互相撞击,此种撞击处在布尔乔亚的绝对现代主义情景中。从现代到绝对,从绝对到现在。。。只能高呼斯巴拉西了 |

|

目前看过的亡命情侣片中最忧郁的一部。喜欢片子对人物的用心,side characters都颇有亮点。中年与青年情侣的平行关系,Mattie原可能是未来的Keechie。 |

|

作为处女作还是散了些 角落里四散着自己的影子:I'm better off on my own 注定孤独(单飞)的劫匪 命定死亡的bowie - 我真羡慕自己的孩子 因他有你做母亲 |

|

3.5星,更像是一部轻少年电影,这似乎也是雷一直很喜欢的题材,家庭的悲剧青春期的懵懂不安,爱情是简单又纯洁完全不染成人世界的尘埃。。。两位主演青涩稚嫩的演出也符合角色的定位。。。PS雷甚至动用了直升机拍摄了某些公路上的镜头 |

|

注定的悲剧,这就是江湖哇 |

|

处女作,雷电华出品。尼古拉斯·雷的崇古情结与按耐不住的文学倾向,为这部随大流的二战后黑色电影镀上了一层中世纪绿林强盗故事的古旧气息:与世隔绝的伪森林感、中空飘渺的人物、缺少戏剧性驱动与文学化的妙思类台词,都是他在之后的职业生涯中努力克服却盘亘不去的致命缺陷。 |

|

心碎,完全心碎。

比起黑色,爱情才是这部电影的内核。女孩因为爱情,坚定地与爱人一起走上逃亡之路;而Mattie为了丈夫减刑,毫不犹豫地向警察举报了Bowie的行踪。女人在爱情里总是如此义无反顾。

相比之下,犯罪的笔墨则轻不少。第二段抢劫前,同伙还在掌掴Bowie,下一个镜头就变成逃亡画面,抢劫过程只用广播叙述代替,处理得简单又巧妙! |

|

两场教堂戏。 @BJIFF2021UME华星 |

|

3.5。菸。車(前面有場戲女主角乾脆把手放在方向盤上)。幾個車子的過場空拍畫面(有些人認為這是第一次用直昇機空拍)。兩人小世界的柔焦特寫開場。雖然中後段就是小倆口愛情,比較簡單,沒更多驚喜,但這身柔軟擺在一派冷硬剛烈的黑色電影裡是異常銷魂。 |

|

格调不错,还有航拍,银行劫匪的深情与天真,二十出头的男女主角,又傻气又好看。 |

|

法利·格兰杰也太帅了 |

|

有点无聊。除了Chickamaw的造型,既没有走火入魔的黑色故事,又没有骇人耳目的画面构建。Farley Granger这枚小鲜肉也实在太嫩了…… |

|

演技欠奉,細節處理略顯僵硬。但這樣的故事時不時便叫人悲從中來。夜晚出發在長途巴士休息站,三言兩語忽然就下了決心,下車結婚的那一段確實有一種別樣幽怨的浪漫值得銘記。 |

|

虽然电影里有主人公在寻常生活和犯罪生涯之间挣扎抉择的戏码,但男女主角之间的爱情模式还是完全不同于一般的黑色电影,反倒像是道格拉斯·塞克的苦情戏。 |

|

8.5/10。因被诬告而被迫走上抢银行(为了找律师)之路的男主和奋不顾身地爱他的女主的亡命天涯,最终男主被警察杀死女主伤心欲绝。影片拥有高水平的黑色电影式布光和构图(不过故事更聚焦于男女主的浪漫爱情所以并不很黑色,因此这种布光并不完全契合),运镜和场面调度精准娴熟,但男女主的表演不够好他们之间的火花不够,扣0.5。 |

|

三星半。黑夜里两只白鸽,在罪恶的画布上,纯净得令人心悸。尼古拉斯雷镜头里的青春散发着稚气未脱,简单真挚,仿如幻梦。 |

|

CineFan screening @ HKAC | Ray’s ahead of his time. |

|

小法利边焦虑边撩妹的样子实在太可爱啦,女主不是黄金年代典型长相,两个人有前卫亡命鸳鸯的感觉,莫名想到飞儿乐队《我们的爱》的mv哈哈哈。 |

|

如果将情节背景内犯罪元素与强权父兄代指去除,情感上已经与之后雷的《无因的反叛》相同,只不过这部是在时兴黑色电影下做的青少年悲情故事,而后者则是二战后社会结构内子一代的反叛心绪,内里均是的对于青少年情感本身的关注。那股挡不住的年轻气息是最为关键性的情绪感染力,在片头写下漠视的字幕中,雷已经有了之后展现新一代的敏感度。技术上,有多次逃亡航拍运用,但在两人结合之后,就转为了车内镜头,私密性空间出现,两人得以依偎。同时后半段大特写给出,在近距离中捕捉跌宕情绪。情节设置中,雷多次设置店员或工作人员的喋喋不休,一股表意于言的资本展现,在银行、结婚和旅馆内,关于交易的台词是密集程度最高的,特别婚礼一场,其娴熟冷漠中的敷衍推销感冲淡了两人结婚的喜悦,这份资本无所不入抹除温情的地方,是电影冷硬社会的隐秘表现。 |

|

「手錶」象徵著不斷迫近的時間,40s的航拍汽車疾駛的過場鏡頭,在床上兩人被前景的床欄杆框住(監獄的象徵),也預示了Bowie 最後的結局。就算是婚禮那場戲的浪漫,兩人甚至不能用真姓名作登記(沒有好結局)的心酸。但少有的把無力的年輕人愛情放在傳統的犯罪類型當中讓人眼前一亮 |

|

Do you know some people don’t have anybody of their own? We’re lucky |

|

专注感情线的黑色犯罪电影,枪战和抢银行都只是一晃而过。女主前半段是修车铺女汉子人设,后半逐渐褪去保护壳,变得温柔易碎,男主倒是一直温吞摇摆。本想抢钱请律师还我清白,没想到三弟被报纸捧成了带头大哥,真是哭笑不得。有两处俯拍汽车行驶似乎用了直升机。还有发现他行踪的好汉并不报警,只要他离开小镇,有意思。 |

![豆瓣评分]() 7.5 (604票)

7.5 (604票)

![IMDB评分]() 7.4 (9,112票)

7.4 (9,112票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 96%

烂番茄: 96%![Metacritics评分]() Metacritics: 82

Metacritics: 82![TMDB评分]() 6.83 (热度:9.83)

6.83 (热度:9.83)