|

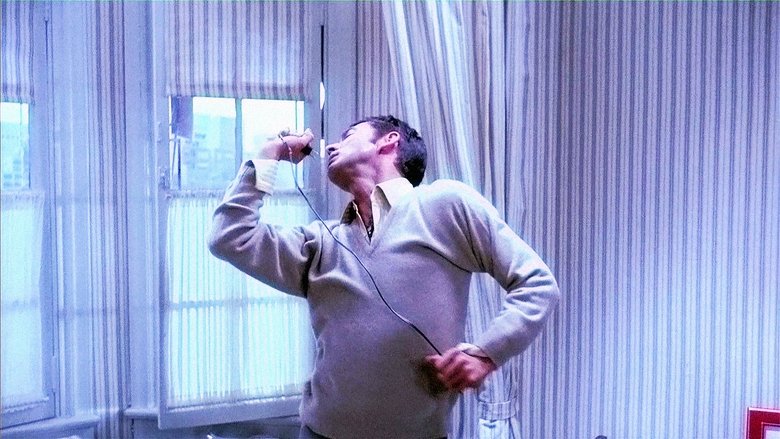

这不是表演了 这是来自那个时代 或者甚至现在的一次cry.长达2个小时的对话对话对话对话.人与人之间的关系.很难想象70年代就能有这么正经的探讨.这种本子写出来就不会有更好的本子展现同类题材了.很难想象会演出1000场.对我来说那种纠结与痛苦与自我憎恶不会看第二遍. |

|

https://douc.cc/23DGYM 码pzr8 |

|

制作的够认真(特别是艺术类)、台词也写得很风趣,只是场面调度和表演风格话剧痕迹重到影响了叙事。顺便说一句,海报很有趣。 |

|

侧写。只能说给其他人拍会更好,弗莱德金的短板在于他对纪录片式节奏控场太好,但也只在这里有极高的才华。

重看减一星。影评写着太痛苦,全改吐槽了,大家去看原剧吧。 |

|

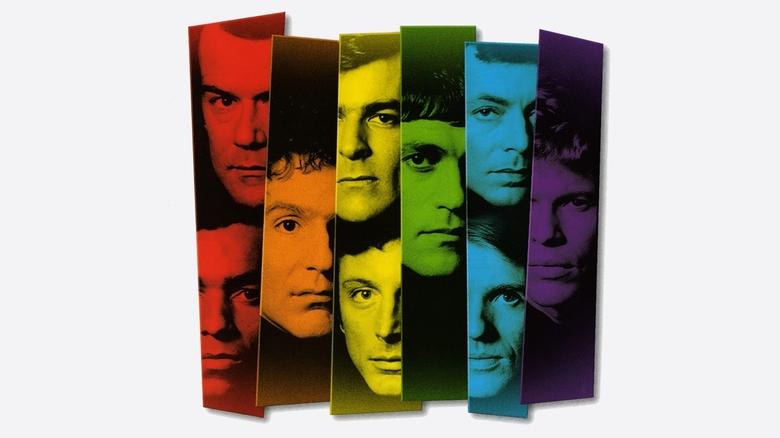

在外外百老汇连演1000场(三年!!)的传奇剧目!由原班阵容搬演至银幕,绝对是里程碑似的一片!除了记录下美国前爱滋年代的GAY圈风景之外,剧作方面也颇为精彩,厘定了日后美国GAY THEATRE的基本模式.片花里道出除去两位直男之外全体演员都死于爱滋狂潮,叫人不寒而栗. |

|

厚重的同志心灵史,放纵与压抑,边缘与崩溃之中,他们为谁哭泣。无脑甜心、辛辣娘炮、躁动情侣、清高中产、卑微黑人,还有深柜直男,每个人没有追求到理想的温柔。午夜,雨停了,他擦干眼泪,又出门去,30岁的gay就会老死,他们注定还要在街头游荡,挺苍凉的,却有一点点向死而生的况味。 |

|

五十年后依然经典。如果说同时代的石墙是性少数对大众社会的裂变,《乐队男孩》就是让同性恋同室操戈后的聚变反应。九个同志共处一室,其间的刀光剑影足以诛心。在对白狂风暴雨的霸凌中,外部恐同内卷为自憎的每一处褶皱都清楚可见。“我只希望我们能够不这么恨自己”,谁不希望呢?同性恋不是后天选择的,但同性恋恐惧症是。 |

|

新版马上要上映了,重温老版意犹未尽。中国同志运动距离西方同运相距半个世纪,本片就是答案。50年前的九个同志,在一场大雨冲刷之后,展现出各自因性取向身份带来的人生张力,那一刻唯有“最初的爱”联系着彼此。深柜、隐婚、厌娘、恐同,这些就是我们今天的社群现状,现场出柜的挣扎真是让人心疼,大胆讨论同志伴侣间的开放式关系,更具跨时代意义。 |

|

超先锋的同志电影,几乎触及到了同志群体外在遭遇和内心隐痛的方方面面,当然还有当时的一些同志时尚和趣味“黑词”。在形式上跟同是新好莱坞代表作的《灵欲春宵》遥相呼应,大段室内对话戏,一群人由嬉笑怒骂渐渐走向精神崩溃的边缘。导演威廉·弗莱德金多年后还拍了一部《虎口巡航》,同时他的代表作又是纯男性向的《法国贩毒网》,这种审美(性)倾向可以研究一下。 |

|

当然是超前,但戏剧冲突没有洗脱舞台剧的痕迹,所以不太自然,还有每个人脸上到底是水还是汗怎么持续一小时都没干,我怀疑化妆出了大问题 20191124想看 |

|

在酷儿影史上,给它多高的地位也不为过。 |

|

弗莱德金的片总是又猛又狠,在“石墙”后不久,这部大胆又哀伤的电影为我们完美呈现了70年代初纽约曼哈顿同志群体的众生相,这场状况百出的聚会折射出平权运动初期诸多社会和心灵议题,我们看到了偏见,娘娘腔和怪物,我们看到了种族,犹太人和黑人,少数族群的少数,他们有着更大的压力,我们还看到了对自我身份的迷茫,这是前艾滋时代同志群体定义自我的必经阶段,是沉醉于“性”的欢愉还是试图维持一段“异性”那样的稳定关系,是处处张扬还是躲进躯壳,社会风起云涌,新时代呼之欲出,但不是每个人都准备好了,爱本无罪,他们和普通人一样都会为爱迷茫,但就如同残忍的游戏所暗示的那样,他们又是如此脆弱,那悲剧和宿命的乌云也并不会如那场倾盆暴雨的如期结束而离开 |

|

姐妹们的聚会好抓马,全球各地每周末都在上演的戏码吧。里程碑,后世皆成跟风,且从未超越。有预感还会复排,好想看新一代新版本。 |

|

心疼编剧,对白密集的跟中途来的那位男子脸上的坑一样,看的我浑身起鸡皮疙瘩 |

|

准备翻译洗牌一个淋语版的中字字幕,Emory那种毒舌的小婊砸撕起逼来怎能不用淋语呢! |

|

我想应该不是我怀旧,这部1970年的片子的精彩度在今天的美国怕是难再拍出来了吧。那种心底对自己不应该却存在的憎恨大概仍在,但难在能以这么耐心的铺陈精致的推进怒放的愤怒如此有力的表现出来。故事人物节奏和台词都充满各种精彩,毕竟是戏剧改编的电影,也难怪。 |

|

可能很有時代意義,但現在我已經看不了這種吵鬧男同抓馬了。。。 |

|

从大雨降临,冲毁阳台的一切开始。圈子很小,相互之间或深或浅的交集。了解可能不堪的过去,现在一团乱麻,但是生活依旧如昨日时照样运转,明日也不过是从宿醉中醒来。 @2018-10-15 03:24:33 |

|

每个同志恐同的一生,以及这些死于AIDS并发症的演员们所留下的最好的表演。 |

|

Queer&Camp集大成之作:恐同深柜伪直男闯入gay圈生日趴引发的人性和真情拷问;改编自话剧,保留舞台剧风格、戏剧张力大、空间调度好;只找到英文字幕版,俚语和高级词汇太多get不到;上门礼物午夜牛郎的设置好,起剧作节奏缓冲作用;第三部威廉·弗里德金,作品风格还都蛮冷硬的:《驱魔人》《法国贩毒网》 |

|

剧本的确精彩,再看一遍还是能津津有味地看下去,不过舞台剧思维也的确比较明显。#硬盘清理计划# |

|

Show me a happy homosexsual, I'll show you a gay corpse 居然是这么既成事实实事求是的本子很多话至今有效,不是尺度上而是态度上超前,双性恋更爱哪一种其实完全公平,弯弯并无道德高地可言对吗。话剧班底没啥明星颜值但表演纯熟,后半真爱告白大冒(虐)险(心),里面两对固定伴侣特别登对酸甜交织棒棒的,80年的Making Love简直Hank/Larry的言情扩写版嘛教授戴眼镜突然变好看。男主迈克/唐纳德这对写得妙,近乎侧面呈现哪怕如此温柔相待却始终包裹着不确定性,牵引全剧悬念的迈克情绪波动之谜最后依然成谜。弗莱德金导话剧片有吕美特之风,不耍花腔聚焦表演,各人工作生活背景前奏、下雨停电转场、一二楼窗户调度等电影成分短暂有效。 |

|

“我就像老人河,厌倦活着,却害怕死亡。”……单一场景群像无杀版的夺魂索,从同切入制造性格差异构成最大亮色,改编自当年热门舞台剧,影史纯同电影一次重大突破,仅凭此片导演弗莱德金名垂影史的七零高光时刻便不再只有大法师和法国贩毒网。 |

|

纵观弗莱德金日后的一系列惊人之作(LGBT题材—《虎口巡航》&话剧改编—“荒原狼”剧社两部曲《千疮百孔》《杀手乔》),本片可谓在极其有限的“再导演”空间中提供了一定的先前体验。 |

|

70年的他们面临的问题,50年过去的今天依然没有解决。也许同性恋的终极命运就在于一生都在自我厌恶中挣扎,有的达成了和解,而有的则永远沉沦。

先看的新版再补的旧版。新版看得矫情,但相同问题和对话放到旧版的语境中来看,真的太贴合不过。

真的没想到1970年能有如此前卫先锋片子,这群演员也是如此勇敢。

无论新版旧版,最喜欢的角色都是汉克,真的是忠犬了,而且其边缘人的属性设置,在他们一群人里也格外让人深思。 |

|

【B+】嗯,威廉·弗莱德金,几乎是最好的类型片工匠。在舞台剧改编电影的过程中,戏剧的张力可以是主导,但不能是唯一。于是我们看见了带有纪录片质感的序幕蒙太奇,群像的线索开始延伸;还有公寓空间的展现,角度和剪辑共同控制的和谐信息。聚会后的大部分时间让影像忠于戏剧本身,在方法论上也和各种后继者趋于一致,但弗莱德金的类型掌控力实在精密,无懈可击的场面调度下也能用设计感的构图来强调影像创作的存在。一切要素都处于最正确的位置,作为类型片导演所能实现的极限莫过于此。 |

|

太!强!大!70年代的电影啊,句句依然反映着如今的现象,而且就发生在一个地方一群人的唠嗑,特别是从玩电话游戏开始完全挪不开眼,每个人都奉献了精彩的独戏,轰炸在一起简直了。 |

|

70年代同志生活一瞥,那时的他们还困在我是谁我从哪来该到哪去的身份认同噩梦中惶惑痛苦,而在不远的未来一场艾滋风暴正等待着再次敲打他们脆弱的心房。 |

|

和很多舞台剧改编电影一样带有舞台剧的一些匠气,但不得不说在六七十年代,这部电影完全是超过时代的,很多话题拿到今天仍然十分鲜活。 |

|

再看老版,发现两版文本几乎没变,只不过同样的情景下还是老版演员更出色一点,九个人的室内戏展现出的人物性格确高度丰富:逃避的,卑微的,迷茫的,忧郁的,深柜的,自憎的,自毁的,感叹于剧作竟如此笔力深厚,把当时人们的敏感与内心纠葛展现的如此生动,再代入回今天,只能感叹那时的躁动与自我探索精神或许真的被大雨冲刷而去了,一时不知是喜是悲 |

|

先锋性十足,每个人的情感都充满隐秘以及一片混乱。几十年后的现在,多数homo的情感状态依旧如此。 |

|

同性恋电影史中的经典。舞台剧改编,人物情绪,台词意味都值得细细咀嚼,电影前后段的色彩变化很明显,前面在室外,天气正好,生日派对上的欢乐不会停止,拍摄男孩们的自由面孔,看他们肆意打闹,开玩笑,谈情说爱,让人由衷感到这个群体平日在情爱中所体验到的那些热烈和激动。后段,突然下起雨,回到室内,由一个拨打电话给你爱的人讲明心意的勇敢游戏开始,不顾一切的景致徒然改变,趋向静止前,看到的是这个群体的难言之忍,看他们的失魂落魄,就如同揭示了他们平日依赖酒精药物性爱滥交后所出现的憔悴和孤单,社会排挤他们,他们的爱人也会不知去处,因此,他们觉得自己的生命倒计时走得比其他人快很多,所以,他们更加要踩尽油门,不管明日逼近,不管目的地何在,不管清醒抑或沉醉,就这样不由分说的,继续在爱与痛的边缘走下去。 |

|

「如果能学会不那么讨厌自己就好了。」(后来意大利人取其精髓的《完美陌生人》又拍了板鸭版法国版韩国版中国版墨西哥版希腊版土耳其版😑…… |

|

电影比起舞台的最大优势出现了。镜头模拟的眼波流转有点精彩。自我整骨和反省与他人的关系,好像是聚会存在唯一价值,比哄闹有趣,在人群中沉淀。 |

|

60年代金曲一首接着一首,在原著上加料才是一个导演的正经事 这也是为什么弗莱德金是70年代最重要的好莱坞导演之一。这是相当成功的改编!我是如何在一整夜之间丢掉了所有的朋友,但至少我还有Christ-was-I-drunk-last-night syndrome。 |

|

Thank you and fuck you. |

|

4.5。我討厭我自己,但不會羨慕你!( William Friedkin有兩部作品都在拍生日派對,品特劇本那部有多麼荒誕虛無drive you crazy,這部就有多麼直截了當,讓你無法直視又無法無視。)(分心:較沉穩的服裝色調--橄欖綠V領毛衣、亮卡其色襯衫、亮灰色(灰度50%)褲子、正紫色V領毛衣、湖綠色領帶、灰白相間條紋襯衫、正紅色高領毛衣)(單字筆記transitory:短暫的、瞬息的、無常的、轉瞬即逝的) |

|

密集信息轰炸,刀光剑影枪林弹雨的室内对话,血肉鲜活的同志群像。哈罗德迈扣和唐纳德没打电话面对自己还是有点遗憾。或许舞台剧痕迹挺重,但是每个人头上的汗水,那么真实那么鲜活,很难不心动。

如果我们可以不恨自己。。。 |

|

虽是话唠电影但却看得津津有味,有着浓厚的嬉皮摇滚风的基佬唠嗑片。节奏把控得相当出色,只是如此精妙绝伦妙语生花的台词被烂成渣的翻译字幕给毁了。后半场的电话游戏虽然很扯但也道出了没有基佬不曾暗恋倒贴的事实。“He is a gay,but he is not gay.”——这或许是本片的中心思想吧。。。 |

|

太好的本子太好的节奏太好的表演,作为电影小空间里这么多人的调度也同样不跌份儿。时代的门口,同样的压抑下不同人完全不同的表现。究竟是什么,究竟想要什么,怎么真正接受自己,如何拥抱爱人拥抱生活,金钱,快乐,焦虑,他人,生活,爱。包罗万象,入木三分,高潮迭起,怎么这么好。甚至感觉只有这样的形式这样的探讨才足够爽足够带劲,别的都不行了hhh |

|

早期同志题材总是胜于对于话题触及的先锋性与勇敢表达,如同第一次使用的“C-Word”(#Trivia)一样,这个故事仍然在那个年代有着打破藩篱的新鲜性。这场聚会从其乐融融的庆祝到最终撕碎后的无情,属于同志者的身份认同、隐藏以及生活状态都得到了很多的描写(内核是我们今天聚在一起…是为了…)。相较于新版,最不同的设计大概是老版落点在Michael离开,而没了耳朵那段做作的奔跑,感觉要好很多。 |

|

这版卡司都好帅啊,全篇大幅度的台词,一场同性的party闯入一个深柜的<直男>,迈克渐渐不受控制,开始一场积分的phonecall游戏,言谈中涉及了许多关于当时gay群体的话题及社会现状,有好看的皮囊还骨有魂,值得一看。 |

|

Gays are not gay. p.s.:此片适合所有同性恋和不是同性恋、支持同性恋和反对同性恋的人士观看。 |

|

If we could just not hate ourselves so much. If we could just learn to not hate ourselves quite so very much. |

|

一个话剧般的聚会场景,一场让人抓马的“姐妹”聚会,借一个普通直男的眼睛、嘴巴来审视、评判这群上帝眼中的异类——同性恋。

电影把这个群体放在聚光灯下在大银幕上,被观众所窥探。而它所呈现的是,在上世纪六十年代世界的多元化思潮大背景下,时代所流露出的群体不被大众所接受的原因和症结并将它们全部展现出来:社会的歧视,群体的孤傲;外界的藐视,内部的分裂。

但这个故事实在太过于专注这些严肃又敏感的问题,让人有一种“互相伤害是他们成为朋友最大的乐趣”的错觉。 |

|

太精彩了,让好莱坞看到what's it really like being gay。主演里有五位后死于艾滋引发的疾病,真的让人好难过 |

|

C,虽然舞台剧的痕迹偏重,但还是很精彩,尤其是后半段的放大招,让人看了很过瘾也能有所思考。也许每个人心中都会有秘密,也许每个人在年轻时候都曾经迷茫过,但无论如何,真的永远别成为你自己都厌弃的那种人,你不知道踏入那样的深渊,往后会有多么的痛苦。所以请对自己好一点,不要自己骗自己,活好当下的每一天,不管别人说什么,也请你永远坚持本心,执着的走自己的路。 |

|

教科书级别的群戏,演员们一看就有舞台剧功底 |

|

七十年代的美国片真是精彩 |

|

要是我们能不这么讨厌自己就好了。。。。要是有那么一天,我们(gay)不再这样讨厌自己,也许才能叫做真正意义的liberation吧 |

![豆瓣评分]() 8.2 (867票)

8.2 (867票)

![IMDB评分]() 7.6 (5,769票)

7.6 (5,769票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 90%

烂番茄: 90%![Metacritics评分]() Metacritics: 65

Metacritics: 65![TMDB评分]() 7.03 (热度:6.86)

7.03 (热度:6.86)