|

73届柏林全景单元入围。一个人,赤着脚寻找一部未知的电影,亦是一次文化寻根,一路上我们看到了所有人对电影的一片赤诚。课堂上,他给每位同学发了木质摄影机,他说这个做法来自尤里斯·伊文思,用眼睛拍摄,用耳朵录音,用脑袋剪辑,用嘴巴放映,还能立刻指出“剧作”上的错误:文学性的形容词-山羊的开心,生活在一个没钱拍电影的国家怎么可能有钱买鞋?电影是残破环境中的信仰,纯真的信仰。 |

|

非洲的文学艺术是贫穷的,质朴的,甚至是有点稚拙的,但它又是最有生命力的,它要从人的身体和心灵里生长出来,把混乱的现实像种子种进大地里一样植入脑海中,用身体、记忆和声音完成一次次地自我复制。在这过程中,故事会扭曲,图像会变形,声音会失真,但那种把艺术的种子对象化的欲望和能量不会失衡。它们将像导演的赤脚一样,把经验踩进大地深处,让经验随着游吟诗人(导演)的旅程散布到各个乡村和城镇。

在物质富足的今天,我们能从他们身上学到什么呢?我想,也许我们需要呼唤非洲质朴的艺术方法和技巧,回到人最本真的身体和心灵,用最简单的方式激发人身上那种与生俱来的艺术能量,发掘讲故事的潜能。如此这般才能从种种奇观艺术中抽离出来。对于我们来说,身体就是见证这个时代的摄影机。抖去根茎上的泥土,我们才能看到根基最真实的样子。 |

|

迷影的一种重要的形式便是档案学家式的热忱,私以为此种形式远高尚于以狂躁症式观看为症结的迷影行为学。前者在不对等的条件下,本片的导演以行动主义者地通过田野调查和自我民族志的方式主动履践历史钩沉。行动主义也超越了哪怕是虚构藏品的电影条目和无论是几乎无人问津的实体资料馆还是数字化语料库的意义——让电影的生命被赋生(vatalize),思索一下长途跋涉和利用算法检索并使用,修复甚至再覆盖古早创电影的价值何为?其实,不在于搞清楚殖民的遗存或电影资料馆机构之间的流通,而在于证实电影的生命。 |

|

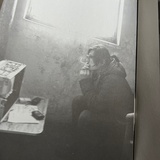

导演赤脚走遍几内亚与巴黎,去找一部几内亚史上最早的电影《穆拉马尼》,看似全程徒劳无功,却勾勒出几内亚电影放映-保存的社会变迁史,亦是其文化逐步消失的历史。非洲当地的风貌一览无余,物质、精神的双重极端贫苦下,绝大多数人都放弃电影了,但也还有人在做着电影的梦。 |

|

应该跟《金的音像店》double feature一下,以衬托出《金》的导演有多么叶公好龙。 |

|

《穆拉马尼》,马马杜·图雷,23分钟,16毫米胶片拍摄,结尾的电影时刻,是最有意义的翻拍。电影最原始生猛的力量,来自于大地母亲,他的选择,他的寻片之旅,从几内亚到法兰西,因为档案文化的缺失,踏上了满是遗憾与无奈的路途。采访的电影相关人士以及遇见的天真自在的孩子们,那些喷涌而出的幽默感以及政策下的被破坏,一同构成了非洲电影的发展历程。

不是因为胶片起火,而是因为人满为患,本该是幸福的事情,却带来了蒙灰的20年。不知道为什么觉得比《金的音像店》更具有生命力。用眼睛拍摄,用耳朵录音,用头脑剪辑,用嘴唇看电影,我们没钱拍电影,但我们永远热爱电影,存在于内心深处的天堂电影院。其中孩子们让我见证了真正的眼技以及热情。

电影院如果消失,观看影像的集体记忆将不复存在。“梦在夜里并不清晰”。 |

|

“用眼睛拍摄;用耳朵录音;用头脑剪辑;用嘴巴放映” 电影院的魅力正在受到单一的压迫侵蚀 观看影像的集体经验衰退瓦解 风卷起化作一抹尘土的有机材料的胶片 向世间浮生告别 电影的堂吉诃德无需纠结庸人口中的“意义” 探寻民族文化遗产为了建构纷繁复杂的人类记忆 顶礼膜拜那个现实之外的电影世界 作为一部电影老师的纪录片 形式很多元 细节满满 |

|

胶片也有终结直至溶解,喜欢这种不容忽视的物质性。 |

|

喜欢!导演有个好妈妈! |

|

无可挑剔,形式和内容的完美结合!1 )严格来讲这肯定是一部纪录片,导演通过那些故意穿帮的镜头明确说明了这一点,但要是没有那些镜头,这就是一个电影人追寻失落的电影的剧情电影,影片前半段的素材是电影导演和“主人公”拍摄的素材混剪在一起,所有这些都模糊了纪录片和剧情片的边界2) 再说影片的主题 历史失落在时间里,人们有责任把过去发生过的事情纪录下来,虽然这些纪录终将逝去。纪录本身就很伟大,就像这个电影讲述的这个故事,把寻找的过程记录下来同样很有意义,虽然我们很快就能感觉到主人公最终大概率是找不到那个电影的。3 )那么多的村民聚在一起看主人公拍摄的纪录片片段,拍摄小孩子们的rebel场面,还有学员们拿着木摄影机拍摄以及最后一个假摄影机的镜头,似乎在说拍什么和怎么拍都不重要,重要的是“拍”! |

|

膠片是有生命力的,用你的通感去“拍電影”,一部消失的電影,宛如一個失落的文明,赤腳找電影,貧瘠又浪漫,就是生命力。 |

|

“没有集体放映空间,电影就不存在了。” |

|

富有生命力都影像记录,一次对于影像媒介的全新探索。 |

|

电影寻根的重要性,从《定军山》《渔光曲》到《小城之春》的重要性。只怕我们也有一天要拍上这么一部电影,亮点算是全场没穿鞋。 |

|

导演锲而不舍寻找几内亚第一部电影,过程中带出社会的变迁与沉重的历史,令人感动 |

|

为后代留下档案的电影院老人,用想象拍摄电影的年轻人,在监狱中用糖纸盒创作电影剧本的几内亚第一代电影人,和被烧毁的胶片,荒废的电影院,曾经做过售票员的大叔说,他怀念可以观看电影的日子,那时人们可以观看美好的事物。那个法国电影档案工作者说的很好,就像我们一样,电影最终也会死去 |

|

再看电影的物质性;以及公共性 “想想看在MacBook上看关于革命的电影多荒谬啊” ;以及政治性 |

|

如同生命体一般会老朽会消失的胶片,承载着多少未燃尽的传递。即使无法成为电影,也要经历一场想象中的拍摄,如何去触摸现实中这片土地的深重,去接收野蛮生长着的淳厚目光,赤脚游历,路很荆棘。也想起自己曾经常梦见赤着脚行走在去往某个故事的路上,真实的触感,和观看以往关于非洲的任何影像一致,想必同样正找寻着失落的自己 |

|

还以为是类似《金的音像店》那种迷影片,却沉重得多,不限于热爱或消遣,而是关乎电影的消亡和文明的存续;几内亚政府发放奖学金让青年们去欧美学习如何拍摄电影,学成归来的导演面对的却是一片影像的荒漠,影院被拆除、器材被变卖、胶片被烧毁、档案被遗失,赤足踏遍国土追寻名为穆拉马尼的影片,没有一人亲眼看过,它和那些曾经无比庞大的集体记忆一起消逝在时间中;遗憾珍贵的历史影像没有得到妥善保存,但结尾如同一缕曙光,只要还有人愿意扛起摄影机,糖盒纸上的剧本就能实现,穆拉马尼的故事就能重演,只要精神的家园没有荒芜,电影的绿洲就能焕发生机。 |

|

几内亚普通人对电影的热爱,很好看 |

|

追影似水年华 行为艺术 |

|

叙述是简明轻柔的,但有无可言说的岁月感……寻找“失落的电影”不得,就自己拍一个吧。用电影追溯被殖民的历史和重述原住民的神话,对历史和文明和身份的追寻。太美丽了!清风拂面! |

|

全景单元真的看不了 |

|

浪漫 |

|

电影也会死去。 |

|

以寻找传说中非洲大陆第一部电影《穆拉马尼》为契机 导演赤足步行在几内亚和巴黎 被采访者无一例外都说没看过 听说过 或者不记得看没看过了 讲述中慢慢展现的是几内亚历史政治文化艺术的变迁 以及电影和影院的消失 “就像我们一样 电影最终也会死去”既然找不到 那就自己翻拍一部吧 |

|

我光着脚扛着摄像机,踏遍了荒凉贫瘠的几内亚村落乡间;我骑着毛驴背着麦克风,走遍了几内亚破烂不堪的电影院;我穿着蓝色西装拿着照相机,拜访了几内亚所有健在的电影人~从几内亚到法兰西,“我用眼睛拍摄,我用耳朵录音“;我吃着妈妈给我做的冰塔·巴里小酱汁,因为“上帝在指引我,只要我快乐,做什么都可以“;比起MacBook播放器,我更喜欢电影院,因为“看电影的人都很正直“~我在寻找一部1953年法属非洲时的16毫米电影《穆拉马尼》,我在致敬沙漠绿洲的非洲电影,我在怀念那一段无与伦比的胶片时光~~ |

|

26.02.2023 Berlinale Cubix |

|

4.5 |

|

通过一部老片寻访来一次几内亚电影寻根之旅。 |

|

真诚伟大的左翼电影! 并不必然关联宣传 电影道统和彼时的社会主义一样 与全球平权的左派理想紧密相连 通过同一空间的群聚放映 电影才能真正到达. 因此 即便Mouramani或许不可再见 质朴真诚的电影青年 依旧可以重造再生光荣. 即便用眼拍摄用耳录音 让孩子们自由发挥出演; 即便不再有强力国家支持 没有审查没有控制 电影也更加自由(自由即毫无保障). 轻舟泛过平静河流 赤脚骑着毛驴手提摄像机 几内亚无愧"非洲电影之都"之名 |

|

太好看了,真诚,哭了半小时。导演Q&A也特别好 |

|

通过挖掘几内亚电影的墓地,其实浮现在眼前的是他们的历史,虚构和纪实一起具象了人类的文化生活。 |

|

相比于金的音像店,我更喜欢这一部 |

|

当一个国家没有电影没有档案,他敢宣称他有过文化和历史吗? |

|

认真寻找的过程都值得被记录下来 |

|

寻回非洲电影的起点《穆拉马尼》,寻回是无果的,但寻回构成了另一种电影实践。 |

|

电影也如同生命 终将也会死亡

电影院的消亡 也是集体主义的缺失

真的好怀念黑暗中一起看电影的日子。 |

|

永远热爱电影。 |

|

从来不曾了解过非洲电影的状况,原来某些国家真的可以是电影的墓地,真实存在过的影片像虚构事件一样毫无着落,片中那句“我们没有档案文化”让人惋惜 |

|

钦佩导演的毅力…从几内亚找到法国去 not everybody could do this kind of things. 几次近乎感动了 |

|

電影也是一次旅行,通過故事了解各地的風土人情,生活習慣。現在的幾內亞手機還不普及,進化的很慢哦。 |

|

精神可嘉 |

|

跟期待的不太一样,最后复拍/新拍1953电影的时候又回到了熟悉的“非洲电影”。这个找寻过程中,巴黎的影评大叔说,虽然它更早,但是1954那部才认为第一部非洲电影,果然能留存的都是“意义”。但是“男孩与狗”就不是意义了吗,民俗就不是意义了吗。喜欢那些造访废弃影院的部分,私心想看的更多是这些。综合感受可看性有,素材安排的有点凌乱(? DOXA2024. |

|

真文化荒漠。“赤脚”电影:他们“用眼睛摄像,用耳朵录音,用大脑剪辑,用嘴巴放映” |

|

伟大 |

|

非洲也难逃审查制度的魔爪,不能想象完全没有电影的生活是怎样的(好奇那部快风化的中国电影是哪一部 |

|

几内亚电影

影片讲述了一个制作人追寻几内亚第一部电影《穆拉马尼》踪迹的故事。

这是在追寻电影

这是在追寻民族记忆 |

|

寻找穆拉马尼 |

|

墓地可以是肃穆的,但电影的墓地里只有接连的哀叹。不是《天堂电影院》浪漫主义的缅怀,不是《好莱坞往事》那一类的“电影之电影”,或许跟《金的音像店》更为接近,都是在“档案馆”与“墓地”之间划等号:不被作为文化基因而传递的媒介内容都是死的。一旦放进了档案馆,电影胶片便处于生命周期的尾声,活着的只有学者对电影名字的引用,然而,真相是学者们或许知道马马杜图雷其人,也知道《穆拉马尼》,甚至知道这是第一部非洲几内亚电影,但没人声称看过这部电影,即使大家认为“法国人总是会保存一份拷贝”,而布瓦达西的硝酸纤维素、醋酸纤维素胶片同样具有生命周期。也即,1953年发生的焚毁胶片的事件会被掩埋在历史的废墟之下,一部非洲电影史将失去其源头,也不会有人记得那个80米长、8米宽的牢房里曾有127个囚徒在传抄美丽的诗句。 |

![豆瓣评分]() 8.1 (113票)

8.1 (113票)