|

莱昂纳尔里奇说得没错 ,拥有了这样一个夜晚之后,人生的其余片刻都显得黯淡无光。 |

|

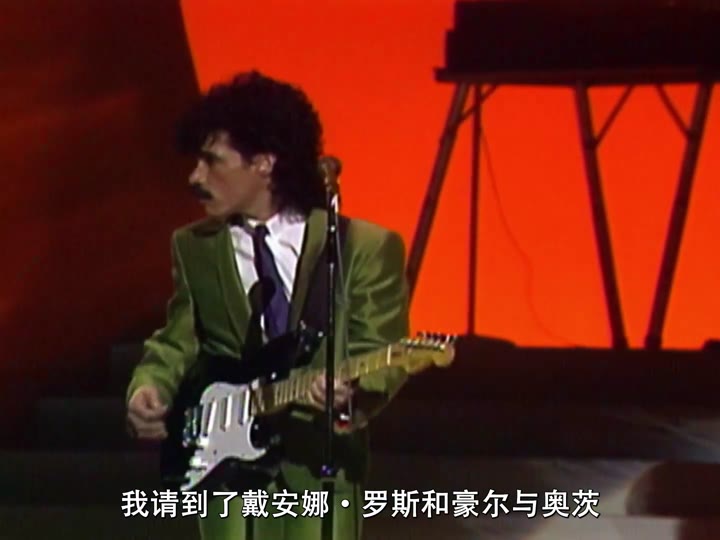

40多个艺术家一晚上录制了一首伟大的歌曲,开创音乐(也许可以)改变社会先河,理想主义尚活!直到录音前几天歌曲才弄好,艺术创作真的需要逼呀!昆西用各种方法统领全局在波折不断中前行,写字条提醒艺术家们:把自负放到门外!开录前,发起人几句对非洲饥荒情况的介绍,就把赤子般艺术家带入情绪。杰克逊羞怯单纯如幼童;里奇穿针引线查遗补漏;盲人旺德居然要领别人找厕所,突发奇想加部落语失败,宽阔温柔如定海神针;斯普林斯汀巡演赶来中气十足;肯尼罗杰斯自己开车来录音室;保罗西蒙声线好低;戴安娜罗丝结束时哭着说,最美好的一晚结束了。鲍勃迪伦一直苦着脸不跟人交流,直到清场即兴段落才录完,大家说完美,才露出天真微笑……好多处看得热泪盈眶,好多歌者已离开人世。和我在同济园中共唱、共听此歌的同学朋友们,也早已四散在天涯了。 |

|

反复观看bob dylan的社恐行为 |

|

鲍勃迪伦最尴尬一夜 |

|

太多闪光点了,没去颁奖典礼而是第一个到达录音棚试音的michael jackson,社恐到极点又坚持不下线的bob dylan,盲弹钢琴的ray charles,盲人带盲人去洗手间的社牛stevie wonder,掌控全局的quincy和multi-tasking & problem-solving大师lionel richie,lionel最后关于going home的话值千金,what a night! |

|

MJ不是什么巨星,就是流行音乐史上最伟大的音乐人,他从来没有想要去戴上什么皇冠或者光环,他只想活在音乐与大爱之中 |

|

辉煌璀璨,理想主义,黄金时代的20世纪80年代 |

|

迟来40年的纪录,让人感动落泪的程度丝毫不逊色于歌曲本身。MJ清唱的天籁之音纯净到让人心碎。

整体编排的很好,从核心人物里奇娓娓道来这个群星璀璨夜晚的始末,让我们得以看到上个世纪八十年代人们在音乐中团结、振奋,同为一家人,花了一晚上完成这部传世之作,充满爱和力量。

与此同时,在影像里,我们也能够得以去寻找八十年代流行音乐工程制作的历史与变迁,磁带、快递、录音棚、录音过程的插曲和安排,怀旧感十足,是会有一种失落的。

正如里奇最后说的那样:你要记住回家的感觉,因为以后也许房子还在那,但人已经不在了。而事实是,四十年过去,当时四分之一的人都已去世,我们被完全不同嗓音和唱法所震撼,也被大合唱所感染落泪,我们缅怀的是那个用音乐和爱连接世界人民的震慑人心的力量。也许很难再有这样的机会了。 |

|

星光闪瞎了我的眼!Bob Dylan真的顶级社恐了哈哈哈,Kenny Loggins年轻的时候真的好有魅力啊,Cyndi奶奶好能唱,还有Lionel Richie嗓子也是厉害,主持完AMA说了那么多话还要现场整晚维持秩序xs!(流行乐到底是怎么发展成现在这么无趣的 |

|

好感人,以及,鲍勃迪伦的表情实在是,亲切 |

|

也许我们真的需要一些时刻提醒人们为何来到这颗星球 这就是其中一夜 彼时有we are the world 有live 8 有明天会更好 今天 怕不是只会除之而后快…… |

|

Thriller40的导演能不能来看看,这才叫纪录片!!拍得太好了。鲍勃·迪伦全程社恐脸有些好笑,MJ几次出场让人泪目。这首歌我觉得MJ创作的比例显然是要高于莱昂纳尔的。 |

|

《四海一家》(MJ等),《明天会更好》(罗大佑等),《让世界充满爱》三部曲(郭峰等),我们曾拥有80年代,我们曾以为音乐能改变世界,会让世界变得更好。 |

|

Stevie Wonder展示社牛风范,Bob Dylan为社恐代言,Michael Jackson站在角落依旧星光耀眼,Cyndi Lauper示范什么叫家财万贯,巨星们都还青春年少,散是满天星,聚是一群小学生。

We are the world, We are the children~ Michael Jackson清亮的歌喉唱出这句歌词时,还是瞬间传来了触电般的感觉,从脊椎直到后脑,汗毛都竖了起来。

那是大家都还认真相信音乐能够改变世界的旧时光. |

|

这是一首在96分钟电影中,在一辈子的时间里,听再多遍也不会听腻的一首歌。感谢那些依旧健在和已经离去的艺术家们,为曾经、现在和未来的世界,留下这么一首杰作。戴安娜最后的哭泣很真实,谁会想让这一场旷世相聚结束呢? |

|

上世纪八十年代是全世界空前天真浪漫的年代,音乐更加深了团结,而当下却是更加的四分五裂… |

|

可以打十星的水平!这首歌的MV不知听过多少遍,没想到这一夜竟然如此传奇,被拍下来了真好,好多迷人的细节啊,迈克尔和里奇的创作,“check your ego at the door”,辛迪的项链,昆西的组织,鲍勃迪伦的社恐,完全可以写成一本书了。八十年代的流行音乐和理想主义,真是让人无比怀念和慨叹,但就像里奇最后说的,我们都回不去那个家了。 |

|

全明星阵容的豪华程度不必多言,只是听到Michael的那几句清唱,仍是,世间无他,你我皆凡人。 |

|

看哭好几次,哭歌哭人哭时代。最感人的两part:1)MJ那几句干声,人间能得几回闻;2)结尾Richie说总有一天回到家里发现房子还在、人不在了,这首歌的录音棚还在,可好多朋友却永远地离开了。 |

|

艺术和艺术家最美的样子。 |

|

i人代表:Bon Dylan, 极度i人代表:Prince。e人代表:Cyndi Lauper,像个活力四射的小太阳,好喜欢她! |

|

公益歌曲典范,之后台湾立即跟进创作了《明天会更好》,内地是《让世界充满爱》。彼时全球意识崛起,包括文化(流行文化)、politics以及新兴的经济体,全球化浪潮逐渐成了一个趋势。艺人助力,他们便有了一种自己“推动了浪潮,改变了世界”的感觉,影响力自然不可否认,但他们也只是顺应了浪潮的方向,不是在改变方向。他们肯定也没有料到逆全球化成为了近些年的趋势,所以现在即使把世界上最有影响力的艺人全都召集起来(当然,真实情况是根本集合不起来),也掀起不了什么浪花了,更不要说改变方向。不过,Belafonte的那句话很对“关键是行动起来”。 |

|

看着Bob Dylan被e人团团围住,场面真实的有一些好笑 |

|

观看全程以泪洗面。每个生命中有音乐的人的导师、偶像、神、抄袭模仿对象,也会有自己的导师、偶像、神、抄袭模仿对象,一路追溯到根源,就是片中这群人了。很多细节,比如看着很e的Cyndi到了还是直奔老熟人Billy Joel,比如Stevie Wonder和Ray的瞎瞎互助。最喜欢的是一开头时Belafonte说“揭露社会真实的人,就是艺术家”,MJ的天籁清唱,Diana Ross在录完后哭着说不想结束,当然还有Lionel Richie的回不去的家的结尾。肯定回不去了,不仅是没有那么多巨星了,更重要的是傻傻地为了非洲饥荒而舍弃休息,不要报酬,通宵录音的共识已经不再有了,留下来的只有作品本身。最有价值的事只有创造,最难得的事则是共识。当因共识而创造时,就会诞生最美好的时刻,留下不朽的创造物。 |

|

喜欢Paul Simon的辣评:”if a bomb falls on this house tonight, John Denver is back on top again”笑死 |

|

看老里奇坐在那说这间屋子就是回不去的家,挺触动的,这首歌的意义不言而喻,而它背后的传奇也如此精彩真是没想到,紧张刺激的一夜,也是最伟大的一夜。请把自负留在门外这句挺好玩 |

|

“I don't want this to be over.” |

|

流行音乐史上最伟大的夜晚 The Greatest Night in Pop。1985年1月25日,45位最受欢迎的歌手聚集洛杉矶,为非洲饥荒救济合作录制一首创造历史歌曲。纪录片从组织者之一Lionel Richie视角穿越到那个星光熠熠的夜晚,讲述We Are The World诞生过程,而在40年后的割裂世界,还有多少人心存天下一家的理念? |

|

人类群星闪耀时,掀起公益歌曲的全球风潮,亦是80年代理想主义的巅峰,很难想象时至今日还能将40多位世界级超级巨星集结一堂,于忙碌行程中花一晚的时间去做一件无报酬的事,还能听从总制作根据各人音色和音域的特征划分的组合安排(成品中每个嗓音的辨识度都好高),还能在结束后哭着说“再也没有这样的夜晚”,能在隔了那么多年后还能回想起当初在这个房间里大家的位置——美好的宛如一场大梦。

虽是大众熟知题材,依然出彩效果——创作歌曲和明星参与的过程,录制中状况频发;拍得趣味十足——互相签名,Bob Dylan不想掺和高音区的社恐脸,天才Stevie Wonder帮忙排练好贴心,Ray Charles带Stevie去卫生间太好笑了,Cyndi Lauper“怒”摘首饰并自嘲,Lionel Richie真是精力充沛,最让人感怀的是MJ没去颁奖礼而去录音室忙活以及他清亮的试唱。 |

|

Bob Dylan i人属性石锤。 |

|

导演能够拿到相当多、珍贵的材料,再重新回顾这场绝无仅有的盛事;但对比分享着相同精神也同样充满意义的《灵魂乐之夏》,它受到片长所限而变得很局促。前面词的创作,邀请的难度也太过于匆忙,只得寥寥几笔。直至所有人真正踏入录音室,最精彩的部分才上演。但是它仍然会让人想起这首歌所蕴含的重要意义,乃至时至今日它产生的持续影响;甚至当中嘉宾偶尔跳出身份之外的吐槽(“颁奖台以前比现在要安全些”,太好笑)也是很好的佐料。更重要的是,它还回答了为何现在音乐传记类电影层出不穷的问题;是因为观众仍然爱着这批歌者——有着鲜明个性,心怀更大规模的叙事,还有独特技艺与风格而非流水线的产物。它似钥匙,打开时光魔盒,再重温音乐的力量。 |

|

看到半个小时,众人终于进场录音了,我心想应该很快能录完吧,还有一个小时要说啥?没想到后面基本上就全是录音的过程了。片子很难得地在记录下这样一个难以复制的夜晚的同时,也细致地记录下一些微妙的片段,以及人们脸上最真实的状态,激动、兴奋、疲惫、也有一点不耐烦,影片并没有去避讳这些,也真实呈现了这些艺术家们暗流涌动的某种“卷”的气息。能够在一晚上召集这么多人到场,剩下的,只有感动了。We are the world,一句曾经特别熟悉但现在又有些陌生的话,的确是令人无比唏嘘。“把你的自负放在门外!”想当年,我们也有过类似的群星璀璨时;现如今,这样的场景还能重现吗? |

|

艺术的确能拯救世界,哪怕只有一夜,也挺好。 |

|

漂亮国最美一夜,因为它像Cyndi能将项链除下扔在地板,能将ego check at the door |

|

希望美好的时刻能够一直持续下去,然而美好的时刻总是转瞬即逝。 |

|

当年创作这首歌是因为80年代全球化黄金一般的10年,全世界开始连接越来越紧密。事隔40年,当全球化已经突发猛进了近半个世纪后,我们突然发现,我们依然需要同一个目标,同一个梦想。只是40年前是为了战胜贫困,现在是为了防止自相残杀。 |

|

We Are The World,里奇主线,从创意、联络、demo、召集、录制(昆西琼斯是制作人,顶配了)。

当晚全美音乐颁奖,里奇主持,大家陆续去,有人从巡演去。社恐Bob Dylan,I被e团团围住,惊慌失措。Stevie Wonder真社牛。迈克没去颁奖典礼,而第一个到录音棚,声音出来,我鸡皮疙瘩。迈克开始只写,说曝光太多。普林斯是迈克领奖死对头,最终没去,他的solo现场找人代。Cyndi Lauper差点没去,因男朋友说这歌不会红。昆西写字条「check your ego at the door」放下你的自负,录制从22点到早上,47位艺术家「The house will be there , the people in the house won’t be there.」 |

|

伟大时代呼唤伟大精神,音乐幻觉创造地球幻梦,从鲍勃格尔多夫进录音棚讲话就开始想哭。鲍勃迪伦演我。还纳闷为什么邀请SNL的喜剧演员丹·艾克罗伊德去唱,后来才想起来是因为《福禄双霸天》……如果约翰·贝鲁西还活着,肯定也会参加吧 |

|

“我不想让它结束。”

啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

心里有一根轻盈的玻璃脆棒,就那么摇晃摇晃,变成水银,我的80s,爱所有的人。爱Cindy的彩色头发墨镜,泠泠作响的吊坠。爱迈克的天真热情像个大男孩,爱Steve在退场时抱住Diana,她说“我不想让它结束”(心都碎掉)是我心里最美妙的美国彩梦,so many stars.它对我来说就像世界的一个残酷寓言。当它到来时,而我愿意沉醉在里面,付出一切,当它结束时,我又为那种永恒的伤感,放弃其它一切。😭😭😭😭 |

|

Michael Jackson在其他人都忙活全美音乐颁奖礼还没来录音前的试音独唱实在是太美丽!作为这首(我个人认为)最伟大歌曲的创作者,他一个人在棚内的样子却是纤细的、甚至自疑的……很难不让人眼泪大喷。另外,最能体现Stevie Wonder乐感的地方不是他的录音成品,反而是他帮Bob Dylan模拟唱段&提供情绪价值的过程,这个感觉是从纪录片角度来说,全片最有意思的部分。 |

|

无功无过吧,结合最近小红书来看还是很暖心,刚好里面的时间和今年过年类似,批片上一下吧() |

|

最灿烂的年代,最闪耀的一群人,最让人感动的一夜。想起当年拿着卡带,和最好的朋友录下这首歌,一字一句的跟唱,一切的场景都历历在目。感谢这部片子,让我了解了这传奇的一夜,让我再次看到了Michael,最后莱昂纳尔的那段话让我泣不成声。i miss u so much!Michael❤️ |

|

It's what it is.人类群星闪耀时的无数个夜晚之一。 |

|

一种无私追求一个地球的的想法再也不见,看完这部真的是感慨啊 |

|

关于慈善歌曲《We Are The World》的幕后制作纪录片,2021年曾看过1985年的《天下一家》,2024年又看了这部《The Greatest Night in Pop》。P.S.:《We Are the World》获得第28届格莱美奖的年度制作、年度歌曲、最佳流行合作表演、最佳短篇音乐录影带四个奖项,最终为非洲筹集了至少6000万美元的慈善捐款。 |

|

回看这种时刻就好像开了上帝视角,在那个夜晚那间录音室里,没有人知道自己正在参与一首后续反响如此热烈、意义如此深远的公益歌曲,有人不屑于现身,也有人中途退出,都只是一个下意识的选择而已。这种偶然性还挺有趣的。另外鲍勃迪伦i人瞬间真的好好笑,感同身受。 |

|

ego是个性,是你最旗帜鲜明的特征,但音乐是大爱,是那间房间聚齐了四海一家 |

|

如果要说缺点的话不是没有,但这段记录太珍贵了,看到那么多流行音乐的传奇人物用仅仅一天的时间完成一首打动人心的歌特别震撼。在片中还能看到歌手们褪下光环后的一面,比如Bob Dylan的拘束不自在,Prince女朋友的抱怨,因为醉酒忘词好几次的某歌手,Cyndi Lauper挂的一大串首饰,Ray Charles和Stevie Wonder一起去上厕所,Huey Lewis为一句solo歌词紧张得不行。。。最后Diana Ross的眼泪。。。1985年真是一个神奇的年份,We are the world和Live Aid都是这一年的,虽然音乐解决不了造成贫困的根本原因,但多一份了解,多一份帮助也是值得的。现在再也没有这种心系天下的音乐人了。 |

|

(爱上Cyndi Lauper了 松弛 自信 狂妄 唱歌那么好听还那么美丽可爱 太优越了!大声叫姐姐! |

|

非常有意思的纪录片,记录了传奇的诞生是如何偶然,如何受时代的影响。那个时代真是风起云涌日新月异(当然不是说就如何完美),如此多的传奇人物能聚在一起,做一件超越时代的事情,本身就是传奇之上的传奇。看到MJ不识谱子却能写歌,年轻的Cyndi Lauper担当高音重任,大神级的Bob Dylan也会紧张反复录制,真觉得生动极了。一个梦幻般的夜晚,一次理想主义的集结。这首歌不仅成为了流行乐史上的传奇,更成了一个时代的缩影。 |

![豆瓣评分]() 9.2 (3677票)

9.2 (3677票)

![IMDB评分]() 7.9 (13,507票)

7.9 (13,507票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 98%

烂番茄: 98%