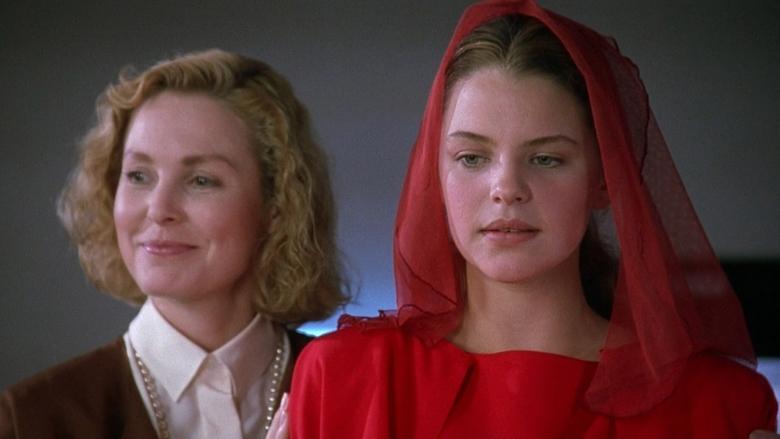

- 主演:Natasha Richardson / Faye Dunaway / Elizabeth McGovern / Blanche Baker

- 导演:沃尔克·施隆多夫 (Volker Schlöndorff)

- 编剧:

- 分类:剧情片

- 地区:德国/美国

- 年份:1990

- 更新:06.18

- TAG:美国,科幻,美国电影,德国,施隆多夫,文学电影,1990,剧情,爱情,惊悚

- 别名:世纪滴血@@@末世纪的的女人@@@女仆的故事

- 片长/单集:109分钟

![豆瓣评分]() 6.7 (490票)

6.7 (490票)

![IMDB评分]() 6 (11,180票)

6 (11,180票)![Metacritics评分]() Metacritics: 53

Metacritics: 53-

简介:看片狂人(whereiskpkuang.com)为您奉上美国,德国电影《使女的故事》的免费在线观看,《使女的故事》是由导演:沃尔克·施隆多夫执导,由Natasha Richardson,Faye Dunaway,Elizabeth McGovern,Blanche Baker等领衔主演,本片(剧)于1990上映,对白语言为英语,德语,最后祝您观影愉快,本页面也会及时添加或更新本片(剧)的影评信息及最新播放源。以下是剧情简介:

故事发生在遥远的未来世界,彼时,美国政府已经不复存在,取而代之的,是名为吉勒共和国的独裁专制政权。环境的破坏和基因的劣化导致女性们怀孕的比例越来越低,人口负增长的情势极为严重,因此,仅剩的拥有生育能力的女性们遭到了政府的控制,成为了权贵们绵延子嗣的工具。凯特(娜塔莎·理查德森NatashaRichardson饰)和丈夫共同养育着可爱的女孩,本来过着幸福的生活,但...... 完整简介请见下方