|

用细节堆积故事,用轻松的镜头讲残忍的事,是中国导演最值得学习的。不过这真是一部电影节片,主题和拍摄的学院派满足了评委的一切需求。 |

|

“我杀人,安知人之不杀我;始以杀戮张威势,继以懦怯长猜忌,戈矛起于石交,推诚不见腹心,民不见德,惟乱是闻,举凡丈夫之磊落,胥成女性之阴贼,声声同志,人人离心,异己必锄,同气相残,人诋其阴狠,我知其内馁也!我革人命,人亦革我命;君以此始,愳(惧)亦以此终” |

|

中断2次、经常快进、为期1月才终于看完…于我而言,70分钟(将近一半)后才真正开始进入影片,节奏实在是忍不了,而所谓的田园欢快也并没有被感染到。虽然之后才了解斯大林时期的历史背景,影片对普通观众的接纳度颇低。印象次深的是找不到出口的卡车司机,Nadya太漂亮太可爱了!2.5↓2。 |

|

“被太阳灼伤,绯红色的海洋干涸。我听你说过,我亲爱的鸽子:那里将不再有爱。让我们离去吧,我将不再冷落你。”美轮美奂的麦田,温馨的家庭聚会,看似平静的情景下暗藏着汹涌的波潮和哀伤,虽然只字未提故事背后政治大清洗,但各种意像的使用让整个影片都充斥着一种残忍的美。 |

|

一个被无情的太阳灼盲双眼的人的悲剧,一个所有的人都被革命与专政这颗毒太阳燃烧,所有的人在绝对的光明下失去信仰和视力的寓言。 |

|

前苏联大清洗的背景在片中几乎完全没有台词上的直接触及,前半的镜头叙事温馨阳光到几近流水账,之后各种反复,告密,阴谋,全都在小群体内套上温情的面纱自我隔绝。家庭与个人在由上至下的、以进步为名的苏共毒太阳照耀下,烧炽至烬。 |

|

再次肯定了我一直坚持的德国与俄国是最能尊重和利用本国的历史的国家。 |

|

这个国度有陀思妥耶夫斯基,索尔仁尼琴,米哈尔科夫。我们呢? |

|

"被太阳灼伤,血红的海洋干涸。"米哈尔科夫用满载丰收与喜悦的乡村田园美景反衬出斯大林大清洗的残酷悲凉,前一小时节奏舒缓散漫,但细节和情绪都已铺垫好,最后的合家欢和灵动可爱的小女孩天真无邪的推波助澜令人唏嘘不已。两次入房巡弋的火球和悬吊斯大林肖像的热气球,寓意昭然。(8.5/10) |

|

8/10。坦克糟蹋麦田,假日草坪的防毒演习和扎脚玻璃,弹钢琴时的防毒面具和墙上反复渲染的与斯大林握手照,这些闯入者将一派祥和拖向毁灭;场面调度营造舞台感, 开篇灰暗的克里姆林宫下角军人、清洁工的复杂运镜(拉出横摇再固定)交代时代风貌,假扮瘸子的米迪亚和步伐混乱的少先队进行编排映射虚伪人格,科托夫呼唤玛露莎下楼随后做爱的场面采用暖黄高光加柔焦、前景用栏杆遮挡,整个场面温馨彰显秘密警察的阴沉,当黑色轿车传出科托夫的哀鸣,没有被特务毒打的正面镜头给予其人格尊重,结尾的经典长镜头在特务枪毙问路司机出画后,移向货车裹尸处上方的镜子,脸在风中扭曲的斯大林气球缓缓升空,不动声色的惊悚,浴缸割腕的米迪亚眼角流泪以鲜血洗刷良知;烧毁森林的球形闪电是大清洗的残酷,迷途司机和哼歌跑过麦田的女儿暗喻不明真相的无辜民众。 |

|

美好而又漫漫漫漫长的日常戏,悲剧却来得如此深沉,田野间兀然升起的巨幅斯大林画像、一再出现的Утомленное солнце的旋律以及Надя,悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看。 |

|

找的角度太刁钻犀利,由成年人与儿童的相处来反射出时代对生活的巨大破坏,同时二者关系本身也是强有力的隐喻。结尾不出斯大林像可以给五星。4.5 |

|

虽然很不想把这部片贴上政治标签,因为整部片实在是太温熙美好了。但正因为背景是在片中似乎只字不提的前苏联大清洗,显得片中的家庭温情和一望无际随风摇曳的麦浪透露出平静中的哀伤。看片的过程中经历了人性的反复,不能单纯用同情这样幼稚的情感去看待人物。纯真无邪得要命的小女儿,在成人的环绕下显得孤独而不自知。复仇和迫害全然绕道而行,直到最后也未有破坏家庭的表面宁静。最难得的是告密者的处理,饱含了人性的挣扎。唯一明示的政治标识,大概是片尾随着气球冉冉挂起的斯大林画像。 |

|

又一次被米哈尔科夫折服!面对历史、尊重历史、还原历史、升华历史! |

|

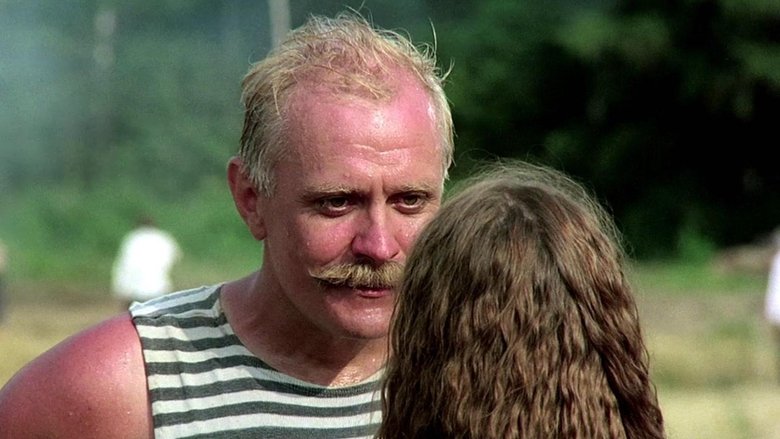

看完才知道导演和他女儿是主角。 |

|

麦田从伊始到结局,从险些被碾压到见证碾压,怪诞的毒太阳一直诡异的悬挂在麦田的上方。发生在这片土地的悲剧在很多年以后以复刻乃至重度改编的方式在南方的邻国重演,想到了一位和科托夫些许类似的英雄人物,只不过他最后死的对得起他打下的这片土地,对得起自己的良心。 |

|

1.导演真是壮实能演啊...2.资料馆音响问题很大,字幕中间漏了半拍,跟吃了苍蝇一样难受3.米氏的确擅长房内群戏、不速之客、剧中人讲故事等套路,不过由于2,《琴曲》与《灼人》群戏吵嚷的时候耳朵十分难受4.我还是觉得把什么锅都扣给领袖是件愚蠢的事,明显的打着红旗反红旗,94年,哼哼 |

|

冉冉升起的超现实斯大林气球。文艺之家防毒演习后的康康舞。兔死狗烹、球形闪电。导演父女倾情主演,泛舟河上父握着小女的脚说,多么柔嫩,我们建设社会主义就是为了这个。“没见过本人,之前只见过雕像。”“你去过动物园吗?是因为那儿没喂饱你所以才逃出来的吗?”学校影院观看十分有感染力。 |

|

肃反清洗的恐怖,专制制度的残酷,是每个普通人被卷入政治斗争的机器中时都要面对的血肉横飞。麦田里吟唱着远方的小调,成为烈日下诉别的挽歌,而悄悄降临的灾厄苦难,会成为历史上不可磨灭无法言喻的痛楚。 |

|

我们也有一个炽热的太阳,那个太阳还在灼伤着人们,并且拒不承认 |

|

巧妙回避了政治背景,只讲述了动荡年代发生的那些事。这个手法和剪辑都很好啊 |

|

显然[烈日灼人]所应用的文学传统来自契科夫,但正是导演在这一部分上的不恰当处理让这部本该成为杰作的电影陷进了迷惘。契科夫看似平凡的生活描述里全是真情实感,可这里的情感在低效失焦的叙述和矫情的特写里显得浮躁浮夸。观众无法全身心为这些人着想,因此在最终令人毛骨悚然的恐怖袭来时失掉了力度 |

|

就是个硬生生带入历史层面的三角恋故事,豆瓣上苏俄老片的评分有时甚至比日韩片更虚高,米哈尔科夫的女儿是唯一亮点 |

|

事无巨细的描绘着温馨幸福,然后瞬间毁坏,让你绝望。镜头、配乐、人物塑造,至臻完美。 |

|

最后那面旗啊!是比烈日还灼人。果然是父亲拍的女儿最美啊。 |

|

依旧是强文学性、舞台感的气质,细碎的生活流几近占据绝大部分篇幅,影片叙事重心将近偏移到庸俗的情爱别绪之上,以至于政治指控来得相当突然而迟缓,但却使影片才真正进入高潮,从漫漫故事讲述中,毒日作为显化隐喻,危机渗透、接近着平静的家庭。焦灼情绪随着女儿与父亲声似呜咽的比赛中达到溢出,斯大林头像的升起一刻,以其偶像威严点染了意识形态无所摆脱的控制力。女孩的儿童视角则将政治寓言修饰为对事物新奇目光中,家庭幸福的平淡一日。在漫长的原野上,字幕浮出,泣血而唏嘘。久久直视烈日后,视网膜因灼伤而重影,正是历经相似语境中历史创痛的永久性潜抑。 |

|

对这样历史的反思作者并没有“大义凛然”地斥责,而用温暖的色调平静讲述,直到最后斯大林的巨幅画像升起我才发现原来这个故事这么残酷。显然电影中的很多细节和暗示我并未理解。 |

|

和C带着墨菲斯定的蛋挞赶到时,电影已经演了一半了。恰巧投影短路,于是号召大家来分享蛋挞,和C吃了一个,发现即使凉了也很香。只是看了一小会儿觉得挺有意思,开始以为是个温情片,不一会儿理清了人物关系(这种自动补全的能力似乎小时候就很强)发现是一部很有度数的片子。马夫讲得也精彩视频为证 |

|

【B】不知道哪里跟我不是特别对味。 |

|

烈日之下诗化的伤痛 |

|

最期待4K修复的一集。令人惊讶的书写政治迫害的角度,从在乡间别墅里家庭聚会的一日开始,一切那么美好与明媚(俄国人引以为傲的高速摄影、移动摄影使得电影的调度精彩万分,甚至还动用了柔焦镜头来塑造幻梦感,自己一开始还被这种影像甜腻到了),但所有的危险都暗流涌动,看似柔情似水的安静乡间,也有挂在氢气球上的斯大林画像睥睨众生。不足还是有些桥段拖了些,两次超现实主义的UFO缩为一次便够,结尾为了回收卡车司机的暗线特地多拍了些上校的反应,在我这看起来倒有些泄力。其他都很好了,算是这个题材里能让人眼前一亮的拍法。 |

|

田园风情下涌动翻腾的政治风云,人心在波动诡谲中沉沦。 |

|

于平波下暗流涌动,于无声处蕴藏惊雷。

始于一个被大橡皮擦抹去之人的夏日造访,

在慢刀解剖历史的同时又刃入脊髓地探讨。

每个人都是洪流一叶舟,每个人也都有桨。

念昨日美好之人在昨日消失之时却多沉默,

人总说自己无能为力又想保住过去的一切,

集体造就的烈日其实是每个人投射的火苗。

虽说个人在时代的潮流裹挟中势单力薄,

但个人也有或沉默或助恶或拒绝的选择权。

秘密警察解决了一个无辜的路人司机,

却嘟囔着欲加动机以求自己行为的正当性,

正是这种个体的自我催眠造就了集体罪恶。

红场清洗的栏杆,过度吃药的保姆,

到处找路的司机,麦田上空飘浮的画像,

耀眼的火球,飞掠之处留下一个个灼伤之人。 |

|

用一首麦田般温暖的田园诗,讲述一天内一个家庭的剧痛。暗流从一个被无情的太阳灼盲双眼的人的到来开始涌动,直至他在浴缸中结束自己的生命。用轻松的镜头讲残忍的事,自始至终穿插的毒太阳,一直火热热燃烧着每个被肃反运动迫害的灵魂。 |

|

危机一直潜伏于风吹麦浪的田园生活,结尾的巨幅肖像让人不寒而栗。第一次遇到没有主创还全场鼓掌,东方红太阳升,中国人民对这历史都特懂吧。 |

|

严肃得让人恐惧的电影在平静中完成对历史和人物内心的描写 让我想起<日瓦戈医生> 想起索尔仁尼琴的小说 白银时代 悲惨的兹维塔耶娃和哀伤的勃洛克 俄罗斯广阔而低沉的天空向世界和人类的良知展开着 向人们展示着严酷的过去 和不可预告的未来

|

|

不评分,不评论,此片可以延伸的话题太广义,影片中的暗喻和影射也比比皆是。看完后感觉自己理解能力有限,完全没法和大家一起讨论,我不适合看这样的电影 |

|

找不到路的司机,平原上悬挂巨幅斯大林肖像的热气球,还有做出来的那个四处飘荡炙烤的太阳……前面半个多小时都是铺垫,最后密探的自杀倒是有意思,烈日之下无人幸免。总的来说做的一般,节奏抻的太慢,那些意向也反复出现没了新意,《三峡好人》是从这里得到的灵感吧?贾樟柯是各种捏合加翻译啊 |

|

原来导演和他女儿是主角,小姑娘实在是太漂亮太聪明可爱了。电影看后很悲伤很难过。转:“你曾经有机会选择”,道出自由主义的要义。作为一种政治哲学,自由主义是关于政府角色的理论,但是另一方面,它也是关于个人责任的理论——因为正是个体在其日常生活中对自由的实践,使得限制政府专权变得可能。 |

|

2018-10-10,小萝莉长得像李想想一样可爱,但她太乖了,有些不现实 |

|

well,整体的话,有一种很奇怪的闹腾感,当然也是苏联电影一直拥有的那种“魔幻现实主义”吧。但我不是很喜欢。

剧本本身话剧感很强,对苏联的批判也有, 但感觉整体的美学走出一种形式主义的感觉。

啊,契诃夫和陀翁风格的话语,放在电影里,怎么才可以更和谐呢。 |

|

如果前半段能再精要些,这片子真是有够水平的。我仿佛嗅到了早年读俄国文学那些辉煌的史诗般的气息:社会主义,红色,革命总是密切不可分割。这些悲怆的元素却轻巧地融化在温和的家庭生活描述中,难免令人长叹大气之作之大气。值得细品多遍,细品。前几年就发现,1994年是个神奇的年份。 |

|

暖阳有毒,烈日灼人。无声火烧毁了多少人静谧的温馨生活,到底孰对孰错、虚实何分,影片回答恰同夏日炎炎沁入女孩眼中的澄澈而不知。被蚀了心盲了眼,毁灭之路如此短暂而漫长,“太令人失望了,我本该有一个有趣而美好的人生。” 最后依然无人生还。是人,是于战争,同样值得悲悯。 |

|

没有大声的控诉,没有焚炎的怒火。可人的妻女,恬静的村庄,潇洒的老友——轻柔似水的诉说揭起的却是如诗风景背后那寒入骨髓的冷酷与凄凉。极权、高压、报复、清洗、秘密警察,皆如灼人烈日与田野上升起的斯大林画像……让人不敢直视 |

|

这种电影一定要静下心来看,讲述故事的角度独特。演员给力。评论把电影抬得太高了,不至于吧。简单的故事不用扯那么多政治 |

|

开始以为是一个安娜卡列尼娜式主题的故事,灼人的是内心关于坚守传统道德与追求真爱之间的纠结,后来笔锋一转转向独裁清洗,之前这些对爱情、家庭情感的刻画反倒形成了一股强大的反作用力,虽然篇幅明显较短,但是情感冲击力集中爆发,让人深陷其中。“所有的都会崩溃,像玻璃一样破碎。” |

|

典型的主情节滞后出现的电影。开头仍有30分钟的戏可以进行再精编。小姑娘的眼睛聚光,有神,这是父亲指导女儿的心有灵犀么? |

|

绞肉机内的每一个齿轮甚至螺丝钉都难逃自己的原罪,正如那颗红太阳投射出的每一丝阳光都能灼人。 |

|

8.3/10。斯大林时代:家底殷实家庭幸福红色立场坚定不贪恋权力的革命英雄男主一家在大清洗时期被污蔑,导致要么身死要么被关进集中营。影片摄影美术(色彩/光线/构图/置景)水平高,渲染了一种梦幻美好而又带着淡淡悲伤的氛围,但作为传统故事片叙事较拖,扣0.5。(?)另外,本片聚焦于通过描绘角色心理去批判时代,但结尾的斯大林画像却是批判时代大于展现角色心理,两者气质相悖。 |

|

为虾米我看这片的第一反应时“报应啊”…… |

![豆瓣评分]() 8.7 (10252票)

8.7 (10252票)

![IMDB评分]() 7.8 (15,750票)

7.8 (15,750票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 81%

烂番茄: 81%![TMDB评分]() 7.10 (热度:6.36)

7.10 (热度:6.36)