|

一开始会认为导演将重拾M主题再讲连环杀手,可演着演着就发现此案逐渐由明转暗,退弱为另个企业争位四方角力故事的叙事串联或者讽刺比对。其中最暗黑的比对来自:男主与杀手擅长同样的门锁手法,虽然前者只保留在玩笑层级;男主利用媒体挑衅杀手而使女友陷入危险,细想起来竟比同事高层利用老板女人上位的行径更加夸张!虽然它被掩盖在了擒凶伏法的正义光环下。弗里茨朗强调自己更追求电影作品的批判性与记录感。就本片而言,以原本处于二元对立双方的行为相似性就是试图去警批美国男人普遍存在的某种危险性格或者欲望以及它们可能对于无辜女性所造成的伤害。当然为此而放弃凶案主线惊悚悬疑转焦侧重媒体高层暗斗,一定程度削弱了观众的移情度与影片的可看性,部分影迷感觉无聊却也情有可原……三星半 |

|

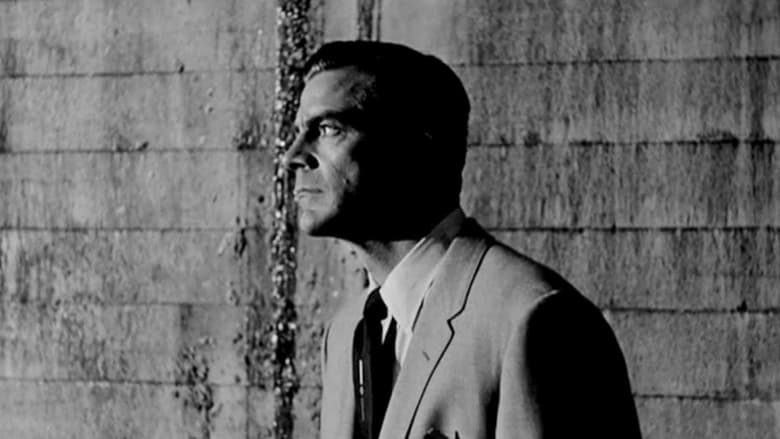

《夜阑人未静》

巨星云集啊!太多明星了!但是被50年同名的一部电影给顶换了。如同86版的《叛舰喋血记》,片子里太多如今的明星大腕了,但还是没出来。但是本片有的手法我很不喜欢,快进和片段重复。前者还好理解,后者我认为非常没有必要,不仅简陋且极其破坏美感。

我太喜欢George Sanders了!真正老英的绅士的感觉,《蝴蝶梦》《彗星美人》,真的超喜欢。(但是我最爱的绅士还是约翰巴里莫尔……太帅了。。)

老戏骨托马斯米切尔依旧出演一个重要配角,同样是报社编辑,在电影《曼哈顿行动》中的小报社主管更窘迫又充满喜剧。他在《乱世佳人》中扮演女主的父亲,《生活多美好》中扮演男主的叔叔。

本片导演弗里兹朗也是《凶手M》的导演!太经典了

20180604 |

|

值得玩味的对白不少,海斯法典下有趣的黑色片 |

|

朗老爷子的一般水准作品。开头酷似《偷窥狂》,不过前戏为了显示职业群戏而使得节奏变慢,而对画幅的不适应也让很多构思无法呈现。 |

|

转下 估计已是好莱坞朗最佳 |

|

弗里茨·朗的这部黑色电影说实话并没有达到我的预期,虽然影片开头的谋杀其实还是很吸引人的,但到后面却成了男女主角的墨迹以及新闻行业对待谋杀案的态度的展示。和同年的《高度怀疑》(男主角同样是达纳·安德鲁斯)相比还是要差一些。影片演了一半多才进入状态,可能这次朗的侧重点并非我所感兴趣的 |

|

关于连环杀手,John Barrymore Jr.心智不成熟的mammy's boy显然不如Boston Strangler令人信服。黑色也不够彻底,结尾不少转折点。 |

|

Lang aurait vraiment pu faire mieux. Rien d'extraordinaire. |

|

用杀人案做引子,实际上讲新闻企业争权的事儿,几乎全员有歪心眼子,某种程度上的鹬蚌相争渔翁得利。对于一部Fritz Lang的作品来说真心不算精彩,想要讽刺的东西还在,但总归少了些干脆和犀利,恋爱戏太婆妈了。 |

|

6.5/10。以追捕/报道一名连环杀手为线索展示一个新闻集团内各方人马的各种勾心斗角/尔虞我诈,关键词包括批判被名利腐蚀的媒体集团赞扬勇于追求真相的那些新闻人等。不是noir。故事有点意思(但戏剧性张力处理地不行+(?)角色有点太卡通了);视听水准平庸(靠近结尾的那段追逐戏处理地相对还行)。 |

|

本片絕非《m就是兇手》的公式重演,而是編導將通過調查口紅殺手和爭奪報業董事交替進行,藉機批判了一回媒體,帶出新聞不應該成為利益鬥爭的犧牲品的主題。但此片人物形象蒼白無力,角色之間的感情線也無法帶動故事的發展,顯得累贅,口紅殺手大有發揮的戀母情結更是一筆帶過。唯有臨近結局處的精彩的地鐵追逐戲,稍微發揮了編導在調度上的靈活走位。 |

|

卡司强大,对白也很搞笑,就是逻辑有点乱,男主追凶追进地铁站这段不真实 |

|

有两部黑色电影都被译为《夜阑人未静》。另一部是John Houston导演的The Asphalt Jungle(1950),人们用有没有梦露来区别,并且这是部上佳之作。Lang这部虽然群星璀璨,但有点差强人意。重拾《M》连环杀手题材,传媒集团里的办公室勾心斗角戏太多,弱化了破案的节奏与紧张感。絮絮叨叨的对白一大堆,除了Ida没有哪个角色能让人过目不忘。至此,Fritz Lang导演作品已经看过21部。 |

|

妈宝男杀手 |

|

弗里茨朗的晚年作品,目前看来有被低估之嫌。开头的入室行凶与结尾地铁站追逐战的镜头无疑是一流的,之后的故事情节却并没有一直沿着探案进行,反而画风一转到新闻行业中四个媒体人的明争暗斗。歌颂的是追求真相不慕名利的媒体人精神,也是顺带讽刺了靠老板女人上位和争名夺利不择手段的行为。这一段剧情和寻凶贴合的比较生硬,并且主角的人物塑造也是光伟正,可能就是这里才不受观众待见。弗里兹朗也常在一些细节上加入一些戏耍观众的有趣之处:比如警探被凶手推向一列驶来的列车时,明明二者就要相撞,警探却顺势滚过了铁轨。 |

|

Duality of Language. Duality of Plot. |

|

开场变态凶手作案的惊悚场面拍的好看,但随后陷入了冗长乏味的新闻办公室政治和谈情说爱的情节当中,人物的行为动机也有问题,比如主持人去地铁追凶,让女友勾引订婚男,这样的剧情让人非常失望,浪费了包括乔治·桑德斯和艾达·卢皮诺在内的强大卡司。 |

|

人物各司其职,而且开头是《惊魂记》(1960)吗哈哈哈,片名也可以叫《Journalist Kyne》(记者凯恩)。结尾追逐好精彩,罪犯在地铁道跑,安德鲁斯在后面追赶,背驰而来的列车灯把罪犯照亮(加上列车的声音)。 |

|

收藏 |

|

《蓝色栀子》升级版,讽刺为主破案为辅,对应的卡司也群星向(让普莱斯演以为自己很霸道总裁的白痴富二代太绝了哈哈哈哈!让小JB演这种角色算是偏见遗传吗XD)开头一幕冲击力极强,然后就……没有了……固然是“人心比杀人犯还恐怖”,但观赏性弱了 |

|

弗里茨·朗的风格不是很明显,只有楼梯间和地铁追逐部分的光影让人想起他的那些经典。利用未婚妻诱捕妈宝男仇女连环杀手的俗套故事,嵌入新闻集团三头争夺二世祖设下的高职权力的争夺战,歌颂实事求是的新闻人精神,讽刺走后门和不择手段。叙事节奏不差,最后的反转有些生硬。 |

|

反映传媒界的黑色电影佳作前有《倒扣的王牌》,后有《成功的滋味》。Lang这部把追查凶案置为传媒高层斗争的核心角度也是刁钻。不禁感慨权力和金钱汇聚的地方最适合“黑色”,但其实色诱上位什么的对批判来说有些跑偏,凶案线上男主也过于顺利,最后还给了个happy ending......亮点一个是将爱人作为连环凶手的诱饵是出自这里,另一个就数规避海思法典的各种性暗示。ps:相比50年Hoston那部同(译)名经典,这个译名着实不靠谱...6.5/10 |

|

雖然很平...但那些轉-隱很特別~完全不Noir |

|

媒体那条线一开始是画龙点睛,渐渐成了画蛇添足,温吞得不得了,仅靠一场绝佳追逐戏怎么救得了。这媒体与凶杀的话题表现得太扁平了,Vincent Price还是挺有趣 |

|

整片叙事似乎有点《m就是凶手》的模式,但又发生偏离。开头的一段,怎么开始学希胖手法了😂 |

|

男主Edward前一天与女友Nancy订婚,第二天却与报社同事酒醉亲吻。事后却依然理直气壮地坚称自己没出轨;为诱捕凶手连哄带骗将Nancy作为诱饵,置她于危及生命的境地。就这样Nancy居然最终还能原谅男主,什么科幻电影……艾达•卢皮诺十分亮眼。 |

|

“恋母男孩”杀手作案桥段被放于片头,可见该片志在普通凶案惊悚片之外,真正表达的是对现代媒体各方位的思考. |

|

剪辑乱,对白烂,稍微谈个恋爱就整个场景没推进,B级片到底是B级片。即使如此,Dana和未婚妻的love scene就是尬,和Ida就是火花四溢、脸红心跳,发型也正了嗓音也低沉了,就为这两场戏就能打3星,哪怕那场景写得拍得都是良心差💔 |

|

口碑比料想中的要差,抱着纯惊悚犯罪片的预期去看的观众,恐怕难免会失望。但我还是觉得这是一个有趣的故事,弗里茨·朗的个人风格若隐若现,一边是暗夜行凶的变态杀手,一边是争名夺利的新闻大亨,互相穿插交织的叙事可谓讽刺意味十足。 |

|

此夜静非彼夜静。误打误撞又碰到好莱坞朗,他到漂亮国后怎么变成这种水准了……(开头谋杀戏很精彩,好似惊魂记的感觉,一开始让我拉高期待)哦对了,一些演员选的好别扭,不过不及绿窗艳影不顺眼 |

|

谋杀只是幌子,破案纯靠直觉,倒是几个人争副总时都利用女人这点比较耐人寻味。片中所有的主要男性角色,都对女性有敌意(除了凯恩)。没有黑色电影的标配:蛇蝎美人,只有几个被蛇蝎男人利用的美人罢了。 |

|

开头快递小哥盯着门锁看的时候感觉汗毛倒竖 |

|

夜澜人未静翻译的真好 |

|

Man hunt的地铁戏,M里的破碎城市,有一点自己风格,但是不多,结尾的复盘变得像黑泽明 |

|

4.5 美国时期最接近M的作品。 |

|

3.5星,片中的恋母连环杀手让人想到了朗的另一部影片M,有意思的是两个故事都是看似在说杀手其实内核却在说别的事情。本片所要讲述的其实是报业媒体在这种具有强大社会冲击力的案子中所发挥的作用,尤其是对媒体背后的故事进行了揭露。PS众多明星参与了影片拍摄,艾达.卢皮诺风韵犹存。 |

|

6.5/10 |

|

地铁的追逐戏在光影应用上很出彩,凶手的内心与行为刻画感觉有点简单,用未婚妻做诱饵和新闻集团内部争权的交织又有些平分秋色。社会正义在新闻噱头、版面、发刊时效和权位面前变得不重要,似乎是对新闻媒体一些病态风格的讽刺吧。 |

|

最后一部弗爷作品,至此通过各种渠道终于把他存世的所有40部作品全部看完了,此刻的我也是“夜阑人未静”。说到该片,黑色电影外衣,实写权力斗争,算是一部有新意的作品,就是字幕太辣鸡,希望以后能找到靠谱点的。 |

|

又被剪辑和废台词拖后腿了,印象最深的应该是夜里出租车内的一段 |

|

朗所做的只是为了叙事服务而已

但如若仔细看的话

则会发现朗对于电影的理解

完全由动作,行为构成的电影

一直在运动,从未停歇

当然对于新闻事业实事求是的歌颂与赞美

还是稚嫩了些 |

|

一不小心又看了一部朗,结构散到家,剧情无聊到家,爱情戏和犯罪戏互不干涉毫无吸引力。烂。 |

|

镜头运动的逻辑好像只在于把说话中的人物限制在画框内,避免人物视线在画框外相交,人物一动镜头也必须动(甚至为角色的走位让路),无用的运动和剪辑太多,杀手出现的段落还是有趣很多。打光让男人们的脸看起来像浮雕。 |

|

三星半,剧情重点从病态连环杀手案转到了媒体高层内部的明争暗斗,桑德斯、米切尔、克雷格三方为争夺总裁职位各出奇招,抢新闻、搞联合、加号外、狎夫人,俱显露野心。但达纳为了破案和首发案件内幕,不惜把未婚妻置于危险境地,自己也全身投入亲自追凶,这种方法细思够狠。卡司阵容强大,同台搭戏配合精彩,毫无滞涩。 |

|

作为Lang几乎最后的佳作,楼梯行凶与地铁隧道追逐的紧张程度可与希胖作品相媲美,这段的光影也再现Lang早年神韵。Rhonda Fleming极其性感。 |

|

7分吧。下载错了,本来是想看约翰休斯顿那一部。虽然很喜欢传媒集团几个骨干抢夺新闻的故事,但是后续开展也太糟糕了。这三个人根本没有一丁点采编能力,有一个甚至想靠老板老婆上位,惹人耻笑。这点来看,导演并没太费心搞懂新闻传播的业务。连环杀手这条线也好看,但是又拍得太简单成了单纯的工具。 |

|

选角有问题,剧情还行。 |

|

好好的拍杀手恋母弑母不行吗!艾达美美得。 |

|

开头上演的凶杀案很吸引眼球,然后是用两条线来着重表现媒体内部的明争暗斗,我的理解是凶杀案是次要内容,但它是丰富电影情节的重要部分,可以说是男主Dana Andrews的专场,他与警方合力缉拿凶手的过程单独拎出来看完全可以成为一部黑色电影(但很明显这不是Lang的意图),而关于权力、女人、职位那些东西,全部由活跃在职场内的Thomas Mitchell、George Sanders、Ida Luppino等人物来展现,故事发展到最后Lang借男主幽默的语调道出一个讽刺的结局,但随后又来了一个happy ending,总之不太黑。 |

|

3.5。谋杀案为办公室斗争铺路的剧情设置挺凶的。整体而言看不到太多弗里茨朗的经典光影签名。以及他真的好喜欢地铁隧道追逐。 |

![豆瓣评分]() 6.7 (210票)

6.7 (210票)

![IMDB评分]() 6.9 (票)

6.9 (票)