|

你要怎么在孤单的、细碎的日常生活里,注意到世界是广阔的?在他向她讲述自己第一次惊恐发作经历的最后,两个身影走到天桥尽头,走到路灯之下,摄影机在一个更高更远的视角凝望他们,不是作为上帝、而是作为星星的眼睛。于是你在这里,不知道这是一段小巧的小品,还是一部广阔的电影。它选择了不尖锐也不痛。当人物在自己的动线里走着、过普通的日子,能遇到的所有人都是温馨的,只是日常的流动里总藏着隐患,隐患边上有他人的底噪。从荒川到星河,从城市到宇宙,城市也是周遭,宇宙也是周遭;你看最普通的人,都有小小的异样。 |

|

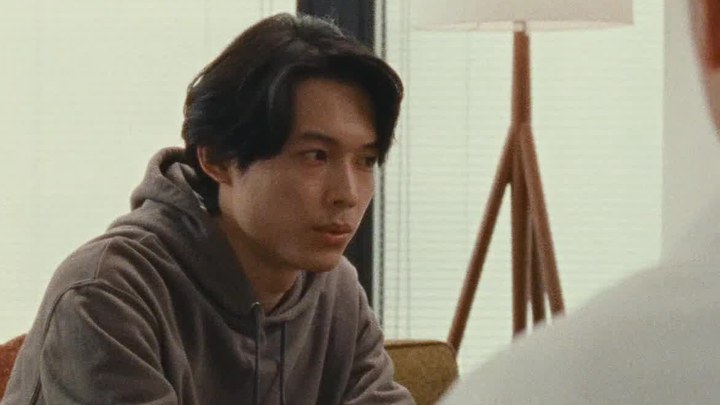

还是16mm,还是 Hi'Spec,还是三宅唱最擅长展现的超越定义的轻薄微热的人物关系。无论是本片中刻画的角色和关系,还是本片描绘和应对“疾病”的方式,都让我感到它特别的后疫情:身体的失控(当然还有哀悼等消极的情绪)是种既不存在“战胜”也无法被他人“疗愈”的东西,没有人可以“康复”更无人能够“拯救”,只有在日常中互相伸出一切不太确定的援手。真是一个充斥着诊断和药物的当代!但人依旧需要他人。印象中没看过什么电影这么大篇幅地诚恳地呈现 PMS、呈现女性的经期状态和受经期影响的生活,这点相当惊喜,而且不得不承认作为一个经期症状很轻的女的,我对 PMS 至今也不怎么了解。减一星是因为「黎明前最黑暗」这种比喻实在太俗,甚至和影片呈现的与“疾病”相处的理想方式有些微妙的错位——没有什么白昼,亦无需总是处于怀揣希望的等待状态 |

|

多么舒服的一部电影啊。三宅唱延续了《惠子,凝视》对于缺陷人群的关注,只不过这次从身体的缺陷变成了心理的缺陷,但依然是娓娓道来的风格,塑造了一对独特的非浪漫关系的男女角色(这点本身就已经相当难得),最终与天地宇宙相联,人文关怀尽显 |

|

失调的身体不匹配失调的感知,是不是有点凭空疗愈?PMS只配备几个发飙动作,以及“pms不比panic更低级”的正义发言,也恐怕写不出女性心声吧。 |

|

片尾字幕还是如《惠子》一样在继续向前的日常中缓缓滚动消失,电影有尽头,而生活没有。越是如此自然轻盈越是显得导演功力非凡。我始终觉得三宅唱的电影非常接近时间本来的质地,像是随上随下的列车,依着自己的步调向前,观众只是乘客,与片中人在黑暗中共度两小时,然后平常地下车,汇入自己生活的洪流(重看//三宅唱太擅长把一个故事里的戏剧化成分转构为平淡温柔了,纵使原作已经足够生活化,天文线的加入堪称完美但也有可能他买不起波西米亚狂想曲版权吧lol |

|

无法踏上社会正轨的电车,只能徒劳在家蹬健身车。不能正常表达出自己的痛苦,只能买来点心用于补偿。无论一天是多快乐还是多悲伤,都会结束。因为夜晚,我们才能看到另一个世界。你的头发和惊恐被我剪短,我的星空和低落被你点亮。我们像生活在夜晚的动物害怕太阳,却在满天繁星中找到了属于彼此的光。 |

|

日本的电影观念本身就很降维打击了,对什么东西适合用电影拍的理解,对构图和机位细节的把握,都完全自成一体而且恰如其分,让片中的每一个镜头都不能也无需用好莱坞或欧洲的方式去看待。三宅唱用这样的观念和手法在当代日本直接而细致地看到人和宇宙,是了不起的。他说原作讲的是人无法控制的身内之物,而他自己加入的天文元素是人无法控制的身外之物。果然当一个导演深知人是活在这个世界上,他的心灵和眼光就是会让他的电影真切而明朗,与繁星的节奏交汇。 |

|

第一次看三宅唱哭到难以自已,之前几部都是纯从电影性的角度观赏,但这部真的彻底在情感上把我卷进去了。自然流动的人物状态、日常叙事下的心理感受,胶片摄影带来的细腻光影、色彩质感,让人仿佛和角色同呼吸、感受周遭的一切。最后时隔20年翻找出的录音带,美纱在移动天文馆里静谧而又笃定地表达个体感受性的存在,瞬间令人爆哭。还很喜欢山添的前任上司得知他总算适应新公司后的默默哭泣,把人与人之间的真心用简单的方式传达出来。看这部电影,就像是被巨大的温柔感包裹住,一切难熬的过往,都是阶段性的漫长黑夜,终究能等到黎明来到的那一刻。接着再是黑夜,再是黎明,人生就是这样的循环往复,像自然规律一样。我们终究要与黑夜和解,适应创伤的存在,让它们成为自己的一部分。|北影节 |

|

新的日本电影,对中国观众来说,要耐下性子才能看得进去,日本人的那种礼貌、内向、敏感、谦和的性格,真是和我们隔着很长的距离!读读豆瓣上记载的两篇导演映后采访,可更多地了解许多信息。可看。 |

|

真好,一段关系拍得如此真切而闲适,三宅唱发挥了自己的极大优势缔结了一段这样的“普通关系”,不再是设定好的男女又或者是主人公与目标的关系。他真正捕捉到了社会中人与人之间关系的普通,不强调不沉溺,他是慈悲的,制造了一个这样的企业包容两位主角,这也使影片上升到新的层面,它创作了一种仍然真实的又不同的职场生活,这部分的生活成为两位主角在“生病”中的全部,他们对工作态度的细微变化,也是对人生对自己的变化。互相治愈、互相取暖的定义只会判浅显了他们的关系,他们是所有人关系的总和,又是他们个体的生发。我最喜欢的是,在塑造男主关心女主的过程中,丝毫没有轻率的写成和表演成要讨好观众的“暖男”,它仍然是自大直男的属性,告诉你我要关心你,很可爱也很真实,剧作细致和规整到这个层面,当属技艺的高超了。 |

|

我一直很抵触把三宅唱和滨口龙介放在一起讨论,但这一部确实很滨口。地震、死者的幽灵(甚至同样以磁带的形式),甚至还有飞盘。但三宅唱自己的个性也并没因此被削弱,虽然比不上《你的鸟儿会唱歌》和《野性之旅》,但比《惠子凝视》好看很多。 |

|

14th BJIFF 02@五棵松。注意那些黑夜与白昼意象并置的小设计:如社长翻出他跟去世的弟弟夜里黑魆魆的搞怪合照,和弟弟灵位旁两兄弟白天的合影摆在一处;如同事们一起做广播操,全员着灰白工服,而为恐慌症所困的山添独自穿黑蓝外套(影片结尾处他换上了工装);如山添骑单车给藤泽送手机,在她家楼前的坂道,藤泽留给他的单车在阳光下折射金色光芒,而后景路旁一辆废弃的单车掩埋在藤蔓植物里。人有生就注定会死,日与夜在不停轮转;身内与身外,失控与安稳,抬头时也要注意脚下,从生活细碎中发见星河辽远,三宅唱于最脆弱、平淡处立起镜头,为我们反射了另一面的坚固和恒久。 |

|

光线被打散后,夜晚变得沉静,努力将说话的声量和语速控制得像雨点缓慢地坠向地面,没有急躁。可以一路交谈,一路同行。黎明之后又能见到柔和的、绽放的、暗淡的光。 |

|

#10286. 74th Berlinale-论坛。片名可以再斟酌下比如《直到长夜尽头》等等。有着后311/后疫情两解的“病友片”(是的其实就是个更高级一点的《小红花》)。除了两大主角其实片中许多人各有各的伤痛,只是需要在尊重的基础上尝试共情(但想要理解又是绝对不可能的)。片里的社会是真团结友爱与美好啊,就当是导演的《礼运大同篇》吧……延续了前作16mm摄影,叙事和剪辑上多使用”信息后置“的方法(此前没有这么大范围地用),还真是挺有味道的。另外居然还玩了个(简直滨口附体的)幽灵录音带…… |

|

hi’spec的配乐真的好棒,给平淡的故事注入了灵魂一样。三宅唱对男女感情把握很细腻,半元老师们可以学学。 |

|

仍然是好于平均日影的电影,但在三宅的作品序列里只能往后稍稍。不知道是否原作的问题,片中的宇宙论非常肤浅无聊且与疾病和照护的主题无法形成有意思的呼应。从剧作上来看,人物关系趋于缓和的后半部分明显失速,几段念白/独白更显局促,甚至透露出一丝迂腐的气息。在表演上,三宅对两位主演的调教其实还不错,均达到了相对舒服的状态,松村的“饮”和上白石的“食”是贯穿全片的亮点。此外,对东京职场万象若隐若现的刻画内涵尖锐,可惜碍于主题无法深度展开了。 |

|

以long long days写the long nights,对小公司的和睦温馨人情刻画,简直有令和好人的意味。而若你喜欢怪人,这一次的三宅唱主人公,不是锁在小城或拳场,而被封印在自己身体里面,瑟缩发抖,他们无法控制病症的发作(即使有服药或接受治疗),很难跟外面的世界,有放松喘息的相处。一些细节依然可爱顽张,如上白石把零食倒着吃光、洗车释压法,还有那个看似没有任何提示交代的互助会。 |

|

三宅唱稳定发挥,一些小笑点很可爱,看完整个人都舒服了,如沐春风。ps原来北极星不是特指那一颗星星,而是一个位置,星星们会轮番上岗的。。 |

|

不是所有关系都要走向依附,不是所有痛苦都要战胜——有些时候,我们只是需要一个人,能在我们最脆弱的时候,不评判、不逃跑,静静坐在身旁,等天亮。 |

|

三宅唱是一个对讲述跌宕起伏或者寓意深刻的故事毫无兴趣的导演。他喜爱的是对于日常生活中人物内心活动无声但又动情的观察。最终的落脚点却依然是普通人之间平淡如水的交流与体谅。在这个基于政治正确而制造的“电影投喂机”四处泛滥销售的年代,如是主动抽身而出的态度就是特立独行。《黎明的一切》的画面和光线塑造是2025年最出色的一部。既有冬日暖阳的丝丝和煦又有可以映照人物孤寂心态的清冷光线。柔和的光影视觉,画面静态构图和中远景景别相得益彰,是这一年最舒心又动人的视听感受体验。 |

|

患有恐慌症和PMS的男女,彼此的理解和帮助始终没有变成(如果是法国电影应该已经在1/3处上床了的)男女之情,电影微妙地处理了这种(疑似)亲密关系的尺度。结尾尺度一下子变成宇宙,浪了一个(日式)漫。 |

|

#HKIFF48# 同事關係最終只是同事關係,光這一點就秒殺市面上大多數電影了 |

|

对我来说这就是那种我会愿意作为天真的观众待在它打造的舒适圈的电影。但比起《惠子凝视》,它又叛逆了“去看这一切”的、如作为电影素养之一的原则。明明关于黎明的一切,但仅仅只是看到了人们在黄昏时刻——另一种白昼黑夜的交界——去拟仿制造黎明。我们其实什么也看不见,城市不会看到漫天星空,长焦镜头下的城市不会看到具体的人脸。三宅唱就好像对世间每个残缺的人轻声说道:“看不见也没关系。”坦然接受“看不见”既是灾难与末日过后的必然,又像是愿景般的,当言语随声响在适当时机自然流露、道来,我们会试着想象没能看到的一切,触摸不到的远方,以及已逝的风景。 |

|

没有让男女主定义这段关系真的是这部片子最高明的地方,黎明总是让人充满希望。所以,离开也是前进,留下也是前进。 |

|

这个女主真的完全无法共情 很智障的感觉 工作上遇到这样的同事真的会很无语 有病就去看病 不要在工作岗位上发疯 。这种电影看了半小时就很后悔,只想退场退票。 |

|

三宅唱最大的作者性就体现在影像的呼吸感上,有着独属于他的节奏,不是快慢的问题,而是如何从一个动作到另一个动作,从一个情境接另一个情境,流畅、自然,涌动着充盈的时间感。比《惠子,凝视》还是在完整性上差了一块。但看起来依然舒服,犹如吸氧。 |

|

3.5 整体延续了上一部身体病症的叙事,起承转合,包括结尾部分作为治愈系主题的意义与价值的输出,都过分工整了。而且通过太空星系和凡俗世界的对比显出超越与救赎的价值,仅仅是通过台词说出来,创作上对于三宅唱而言是偷懒的。 |

|

#SIFF26# 三宅唱真的是不管拿到什么题材处理都会很好看啊。这一部里,没有恶俗的爱情戏的参与,男女主完全是以互看病友的平视视角来对待彼此的,从开头到结尾自然地完成了视角的变化。而且在叙事过程中又没有太多的苦大仇深感和太浓的煽情味,所有的痛苦和鸡汤都恰到好处地包裹在一起,然后淡化在一片深邃的夜空之下,整体的质感十分清新,静谧而迷人。人与人其实是根本无法全然理解彼此的对吧?但是不重要,此刻只要我们共同注视同一片星空就够了。 |

|

敬启。究竟有多久,自始我没和他人实际产生联系了呢?两年前我这样写道:正是因为遭受冷眼与不公,正是因为身处弱势,正是因为无可避免地要被人带着有色眼镜、贴着标签去看待,我反而更能发现那些身边的细微的善意… 现在需要略加订正。症候群阴影下的人无需求得怜悯,在那之外幸运的人也不必为理所当然的心安理得而自责。在这苍白残酷的世界下,目光所及之人无不共此命运:活着真辛苦,死掉却也不愿意--这无关我们身上的差异。但是总会有这样的时刻,半合的百叶窗透着幽微的光,似乎将空气中尘埃照得一清二楚,我们之间交错的视线,胶片摄影机平静的目光,无数道柔软温暖的一瞥平等地均分在每个人身上,这苍白而温柔的世界。倘若一定要说的话,存活于世就是我们的悲喜剧。谢谢。今后也请多多指教。 |

|

越看到尾声越是想起滨口那部《亲密》,长夜入日行。真的恰到好处,非常合适的介入位置。借由宇宙,讲一种难以弥合的实在的距离,亲密与淡却都只是表症,内里是自我的接纳:我在宇宙中望着我。 |

|

#BJIFF2024# 三宅唱是一个很温柔的导演,他依旧相信人与人之间的联系与善意。有一瞬间,这个充满创伤型人物的故事让我想起《怪物》,尽管不似后者匠气到刻意,但终归是有设计的。可是当社长已故的弟弟以录音的形式复活时(令人想起《驾驶我的车》),解说词的第一句话让本片的天文元素变得有机:太阳从未移动,我们却说是太阳东升西落,这种自以为是的心态,其实是想象自我以外外部世界时的必然,所有的人际关系(与人的、与物的)都是推己及人的想象——这种对主体间性的揭示,通过男女主角辐射到了全片:女主总是想象着自己给别人添了麻烦,于是养成了讨好别人和希望别人认可她这种讨好的习惯;男主总是想象着自己不应该麻烦任何人,将自我封闭起来。两人相互扶持着走向黎明的过程,也是三宅唱重建观众对人际关系信任的疗愈过程。 |

|

7.0。三宅唱一部野心不大的偏商業向作品。關注一對心理障礙男女患者相互支持、友誼生長的過程,以及他們如何在嚴格規訓身體/精神「失範」或「逾矩」的社會中找尋到一處避難所。 |

|

所有的空镜都很舒服。结构太工整了以至于趣味不足。男主相比女主,在叙述上被偏爱了。朋友:三宅唱啊你还是不太清楚PMS到底意味着什么。 |

|

#siff#静水流深,徐缓温柔,星光笼盖下普通人们的寻常生活——庸碌的日常到处是分别或重逢,到处有不足为外人道的痛楚,但我们就是这样熬过来了,很喜欢结尾大家依旧在洒扫院子仿佛日子可以永远这般继续下去;并无戏剧性转折的发生,生活之流缓步前移。将天文馆融入到互助的日常,有一种视野放大之感,等待黎明的时分或许并不孤独,周围潜在着同样“生病”的人们,将身心的不适纳入行进的轨道,看到他人也看到自己,目光清明,心灵澄澈。 |

|

没必要拍这么长。 |

|

三宅电影一部不如一部。在追求秩序化的现代社会,主角们因为身体失调(恐慌症和PMS)而生得艰难—这种艰难显然还没有被升华到普世意义上的艰难,就急不可耐地被城市的灯光夜空的星光包围,被xx科学星体运转的,黑夜至天明的周期循环的定理收编。并不觉得这里存在什么“拍摄的伦理”,反而感觉是事物的周期循环这个太清晰的主题粗暴充当了他者的心理描写。如果真想用“黎明的一切”让观众感到社会的世界的广阔度,不如少想象那些社会少数群体的生活和现代社会的那些人际关系,而导入些私人性讲讲自己和他人从黑夜散步至黎明会有怎样的复杂感受…… |

|

[黎明的一切]与同期上映的[我们一起摇太阳]都聚焦萍水相逢的不同病友间的相知与互助,写实细节各自也都非常到位。两片均有仰望夜空的关键场景,片名也不约而同相映成趣。但人物情感与风格美学迥然不同:本片无关乎爱情,刻画男女间的纯友谊关系及变化不大的日常工作生活,静缓恬淡;后者则描摹极致情感,一种短时间内绽出不断冲破过往人生的爱情事件,炽烈激荡。但两部作品均精妙自洽,想必能接受疾病边缘题材电影的友友至少会喜欢其中之一叭~ 松村北斗与上白石萌音表演非常自然,配角群像也都表现得真实可信。PMS经前期综合征与恐慌症构成对比——周期产生vs.随时发作,生理性vs.精神性。故事流动不疾不徐,却时而可见留白和中断。时空尺度从微末短暂到浩瀚恒久。收尾多人远景长镜及扔偏的球很有韵味。不过工作环境和谐温柔得不大真实。(8.0/10) |

|

大荧幕+16mm胶片+Hi'Spec+天文馆 //那些对话和行为里的界限都指向一种很理想的异性朋友与职场关系。看到女主被采访到略迷茫的时候小男孩说“不行,再来”,之后大笑,音乐响起的那一瞬间好想哭 |

|

温柔又温情 像是森田芳光的电影 |

|

@ Broadway Cinematheque|7+,疾病主题但各种病出现的密度太高了点hhhh恐慌发作和性格讨人厌是两回事,别拿生病当借口啊男主角。我以为自己PMS已经挺重,女主这个比我还重……不过就算情绪再差,真的会这么控制不住自己吗?存疑……胶片漂亮死了……天台镜头拍到画面边缘城市天际线的楼,就是六七十年代日影里常见的色彩……温暖又熟悉 |

|

很均衡的作品,耐心地布置夜空,在hi’spec如同节奏律动一样且常常在场的钢琴音乐“波浪”的滚动下缓慢积累。几乎执拗地忽略任何来自现实的恶意目光,且毫不拒绝明显的俗套(并非许多爱情电影的那种俗套,而是某种人际发展模式),转而构造一个理想化的、如《惠子》中的拳馆一般的小企业集体(这种理想化同时拒绝着任何一位集体成员的过于突出)。胶片颗粒闪动、投入室内的光线、户外的树木灯光、前后景的视线、户外短促的路途都丰富了这样的集体和场所。这里,似乎稳固到不会被灾难或疾病所摧毁。因此,天文仪变得像是放映机,这样的集体变成了一个小小的影展团队。两位主角几乎无需面对四目相对的浪漫紧张之感,而更多处在身体视线错位、或并肩共同面对的位置关系,后者就像是共同仰望星空、作为观众共同面对银幕或是作为银幕本身共同面对观众。 |

|

想起那个id“我非生来伶仃”,确如此。几段关于星星的解说词写得很好,只要用心了带有感情的文字一定能传达到。“如果没有夜空,我们就不会注意到地球以外的世界。”遇见过一些很好的人,他们像夜空的星星,似近似远的距离和情感,谈不上照亮过我的世界,但是偶然抬头会发现真的很美。所以,尽管是如此平淡的电影,大概率我会忘记的电影,在此时此刻仍让内心有所触动。还有,几处省经费真是够了,包括看北极星、介绍产品、最后办活动的时候,甚至从一数到十我都闭眼了!期待会有惊喜,结果你就给我拍几个人啊!另外有点被出现两秒的太阳系模型种草了,天文学真的浪漫。 |

|

現實很殘忍,無論你陷入了怎樣的境遇,它永遠不會停下腳步等你;現實很溫柔,它對誰都一視同仁,日夜流轉,對誰都不會多一秒、少一秒。手臂上的疤痕,是經歷過漫長黑夜的證明,甚至一度以為永遠無法等來黎明,即便如今,偶爾還會窒息得胸口像要炸開的時刻,只是已經明白了,不能放任自己沉淪,天空不再是一片黢黑,灰蒙蒙中泛著日光。而光,正是電影的第三位主角,隨著藤澤與山添的心境,陰霾散去,逐漸明媚,哪怕再一次下雨,飄落的也是太陽雨。三宅唱依舊溫暖,也依舊在講述不俗套勵志片,藤澤與山添到了結局也尚未康復,也未讓他們之間產生一絲的曖昧,沒有同病相憐的幽怨,而是同頻共振之後,理解、陪伴、適時幫助,然後各自過好自己的生活。只是,我仍然會更喜歡《惠子,凝視》,不呈現惠子曾經的痛苦與低谷,不俗套勵志片得更徹底一些。 |

|

黎明作为希望,承接对黑夜、疾病、孤绝、沮丧、悲观的洗刷,许多常见乃至俗套的比对在走街串巷,唯独一个新鲜体会,是说黑夜让人看得到无垠的外在,故事至此就突然明媚起来。直男直女之间有没纯洁友情这样一个上世纪的知音话题,似乎在这里找到某种现代模式,即当一个男的愿意为你了解PMS,至少意味着他挣脱了许多传统顺直的高傲与霸道,但三宅唱的温柔野心不止于此,他还要用男女主所处的职场环境,搅动更多光亮给随处可见的心理患者看,让人期盼更多朋友能遇到这样宽厚、温软的相处方式。三星半。 |

|

电影这种温柔的载体,像小小的包裹着的容器,让“非正常人类”被看见,被珍视,被表达,被给予成为主角的机会。但是在日常现实生活中,“非正常人类”只会被所谓的“正常人类”所驱逐,所轻慢,所避之不及,所被看作是怪物。幸好我们活着还能有电影。 |

|

【北京电影节展映】中国首映。无比温暖、细腻,需要用心感受的好片。就像本片16mm胶片摄影的画面色调那样暖和,那样治愈。两个饱受难以言说的精神疾病(经前综合症/惊恐症)困扰的人偶然成为同事,相互帮助与扶持,共同慰藉和缓解那时常发作、难以痊愈,会被他人另眼相待的病症。没有狗血俗套的恋爱桥段,更像是“你懂我,我懂你”的病友同志关系。就像遥远的宇宙中相距数百光年的两颗行星,即使不在一起,仍然能默默地在心中相互凝望,相互守护,相互祝福。不必见面,亦无需多言。赠人糕点,手有余香,余波荡漾,在心中泛起丝丝动人的涟漪。配角们各自也有难以放下的心结和牵挂。无论这一天过得如何,日夜仍会轮替不息,新的黎明终将到来。北影节第一部能看到这么感人的好片,真是太好了,温暖了我的北影节观影之旅。 |

|

像一锅小火煮着的出汁,极力克制,不煮沸,只是温吞吞地把各自带伤却相互释放善意的人们,大大方方展示在观众面前。 |

|

三宅唱越来越平庸了。 |

|

熟悉的三宅味道,这次是从罕见病切入,无法治愈,但可以互相伸以援手。镜头语言依旧舒适,但这次没有太多“凝视”,而是更多中远景,人物之间也并未有感情生发,这种“距离感”很当下很真实。结局的念白强行升华说实话有些不贴,远不如《惠子》最后的无言镜头动人,三宅你要相信自己的镜头啊,不要学滨口龙介念什么文艺腔台词! |

|

焦躁、恐慌、社交、友谊,并不一定非要是必须克服或希冀的事物,也可以是我们存在于这个世界的方式 |

![豆瓣评分]() 7.8 (26741票)

7.8 (26741票)

![IMDB评分]() 7.1 (773票)

7.1 (773票)