|

20190314第二次看了完整版。发现第一次(台湾上映前)(没看前面20分钟)的观影感受更加良好,第一次错过了开头的父子强调,从传承的失落开始讲似乎更加符合认知逻辑。回想了一下,前一版本的泪点完全进行过处理(似乎也有李家的原因)如果按照这次的版本好像4分最多了,有意思。人的感受真是瞬息万变。20181020哭成狗了,以前只知道歌仔戲,看了片子才對傳統藝術有了些許認知。電影透露了很多東西,層次很多。 |

|

请再看一眼,可能就是最后一眼。 |

|

配乐好用力,加上陈锡煌师傅的真情流露,实在太煽了。已经极力克制了,可还是在李天禄老师傅跟陈锡煌师傅你一句我一句讲述身世时忍不住:同样父亲入赘,同样随母亲姓,同样看清命运无法改变。听到师傅会不自觉打压大徒弟的时候,深感命运也是重复轮回的。最后播放的布袋戏表演,也是第一次看到完整的布袋戏,实在太精彩了,神乎其技。 |

|

大銀幕中的手、偶,那麼有生命力,好美好深刻,一輩子都不會忘記。看過之後才了解是不容易拍的片,牽扯龐大的家族、個人意識、國家文化的發展(急於保留傳承)看得出楊力州在主題選擇上的些許掙扎,本片功能性居多(包含其後積極錄製操偶技法與劇本重抄之檔案保存),花十年做教案是好事。並不是弒父情結,是擔憂傳統凋零最令人流淚,片中所有人都處在焦慮、很當下的狀態中。兩位弟子的今昔談話更為沈痛。「對他們來說不是藝術,是他們每天要做的事」 亦宛然要表示,其他劇團都還很努力扎根傳承,也請不要判傳統布袋戲死刑。 |

|

[4.0/5.0] https://www.facebook.com/shelookslikeayoungmonicavitti/photos/a.839006209550079/1842208165896540 |

|

唯一的缺陷或是導演糅雜了諸多元素,強化弒父主題(哪吒 & 男孩的二次成長),實際上困境的本質是難以用精準的言語表述、但能心領神會的東西。不過,楊力洲即便用力過猛,也足夠感人肺腑、發人深思,功力十足。 |

|

2018/10/8 有些東西,你知道他會消失,你也沒能力將他留下,但至少你的行為、記憶與模樣都還沾染著一點它的影子⋯⋯我想這是身為這一代的自己值得慶幸的地方。 |

|

講述了時代的悲哀,最難過的地方不是傳統布袋戲要失傳,而是阿煌師的爸爸李天祿為什麼不能寬容自己的親生兒子。傳統雖然好,但還是要與時俱進,不然終究會被淘汰。阿煌師的技術要保留,保留後要創新,這樣才能繼續流傳。希望能出續集。 |

|

我還是覺得楊力州導演在紀錄片裡面加了太多個人情緒。但是,從陳錫煌師傅的技藝看到一門傳統的衰微,在種種時代因素底下思考如何保留住技藝的純粹,很難不被電影裡被攝者的真誠打動。 |

|

誠懇 |

|

每個男孩或許都要出生兩次,一次是離開母親的子宮,一次是離開父親。 |

|

身為一個小時候對台語與布袋戲也因為不熟悉而有許多誤解的人,這段錯過的文化,一段可能很快就會消失的文化,以及其中的愛恨情仇成為一層又一層的感傷 |

|

3.5/5。剪辑上有数个断层,可能是分好几个阶段剪的但是最后没有统一,剪辑真的要改进。布袋戏和父子情的挖掘和展开都差一口气。说理的地方太死板,抒情的地方太煽情。技法并无突出之处,但是贵在故事和社会意义。我一半的泪点都是二胡给的,但是二胡完全脱离了故事本身对情绪的推动,而且配乐本身跟故事也不匹配,非常出戏,且铺陈太满留白不够。看得出来导演的旁白是反复提炼过的,没有废话,字字真情。片尾的完整布袋戏和父子音轨交叉剪辑是神来之笔,全片的精华就在这里了。这个片子,意义大于质量(质量也不低),值得看。最后,向细腻敏锐的导演致敬。 |

|

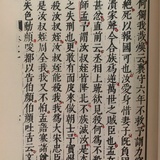

《紅盒子》上映的版本與金馬首映的有些不一樣,如果沒記錯的話,分別在影片的頭與尾素材有增減,但是整體是影響不大。「紅盒子」在片中可有各種解釋,有授予、第一把交椅、傳承……等。而紅盒子表面之意,陳錫煌師傅習慣演出時,用紅盒子攜帶著戲神田督元帥。

紀錄片不是觀眾表面期待的傳承,也不是布袋戲在當代社會的新樣貌,而是技藝消亡。從全盛時期到被時局利用,必須強塞意念,高喊著保護文化資產,最後成為特定場合的吉祥物。

《紅盒子》抽絲剝繭層層剝開,回到父子之情,陳錫煌師傅永遠被稱作李天祿的兒子,也許都是真正熱愛布袋戲的,但不知覺承襲這樣的藝術的使命,必須超越父親來證明自己,但終究處在框架之中,最後時光飛逝人潮散去,戲也得演下去,還得達成保護文化資產的期待。影片給了提問:「會不會最後看到的不是傳承,而是無奈的演出? |

|

至少真誠,雖然或多或少(搭配亦宛然聲明)那段接管戲團的紛爭有點偏頗,甚至有避免談及,和後期弟子的傳承與斷絕。但撇除個人癥結,用手一手一布袋戲的技法,用影像紀錄,看到是一個台語和布袋戲的消逝,出發點及成果令人動容。同樣的文化,對照是粵語和廣東歌。關於「父親」,既離開,也存在。 |

|

第二遍,知道盒子里是田都元帅。 |

|

对《戏梦人生》还有不少记忆 难免一直代入李天禄的传奇一生 比两父子紧张关系更难受的是 我找不到完整版 |

|

本人有和陳老師父類似問題, 但不算正式, 我也跟母姓, 弟跟父姓, 我和父親倒沒....象朋友, 昨晚才因他一直不用提款卡把他數落一頓, 全無上下尊卑, 實際上他是很溺愛小孩的不合格父親, 這樣反沒李老師父那種會有生分.....華語紀錄片節看大銀幕. 陳師父強調一日為師, 終身為父, 這就是為何師父叫師父而不是師傅......映後談制片小姐爆猛料--陳師父欲傳位給法蘭西女弟子, 楊導過界了, 義和團上身, 過了拍紀錄片的界, 直接介入了, 力勸陳師父萬萬不可如此傳技於西洋番邦..... |

|

「每個男孩都是要出生兩次的啊,一次是母親的子宮,一次是離開父親。」楊導的溫柔(煽情)是那種讓人感到舒服的,整個觀影過程到QA問答,我都是情緒激動的,給五星無庸置疑。日本今年11月上映,片名改為「父」,太厲害的決定。 |

|

CineCina纽约华语电影节 |

|

一部關於"消失"的電影~~一個88歲的老人,眼睜睜看著自己傳承的藝術消失~就像眼睜睜的看著 手上捧著的沙,一點一點地 從手中流逝,到最後 一點都不剩... |

|

成为自己的唯一方法是离开父亲,但是发现“自己”的身份和意识里,其实都有父亲的影子。杨力州导演的片要是从父权、政治的角度解读,那文本是很足的。 |

|

三民主义统一中国 全片相通一点。技术真感人 牛到不行 |

|

#CineCina电影节放映,非常值得纪录的题材,但是结构上还是可以做的更好 |

|

題材非常好。紀錄了台灣傳統藝術布袋戲,主人翁是國寶大師李天祿之子陳錫煌(因李為入贅,所以長子從母姓) 陳也是一位大師,只是一直處在父親巨人的陰影下。能將他的技藝以影像記錄下來也是難得。壓軸放了完整的"巧遇姻緣"演出,布袋戲真的是極為精緻靈巧的藝術阿。只是楊力州喜歡煽情+一直加入自己想法引導的毛病仍在... |

|

老师傅的敬业令人动容,传统的式微令人唏嘘 |

|

老一辈布袋戏艺术家对布袋戏的发扬与传承。师徒恩怨,如父如子,生离死别,梦如人生。-这个片源有问题,有些好几个地方没法正常播放,自动跳过,改日再二刷吧。 |

|

題材加一星,導演做到了最後一眼的基本誠意也是一星,其他敘事混亂主軸不清題旨發展不完全的問題大概是導演標配。 |

|

弑父穷其一生不得知结果究竟,而过程中亦成为人父......光阴似箭年华似水。 |

|

感觉父子关系和艺术传承都差一点… |

|

看得人直想哭,好伤感。布袋戏、京剧、昆曲等等,越来越多的传统文化与艺术在消逝,大师们七老八十了还得去各种场合撑台面,学的人越来越少,来看的观众越来越少。这些艺术被时代所淘汰的原因,只是因为它们不够“酷”。西式文化入侵是非常严重的,侵略性也是很强的。这个世界,并不是一个能够兼容并包的多元化世界,你不够强大,等待你的,就只能是被淘汰掉的命运。人类文明的未来,是天下大同,还是天下趋同? |

|

男孩子的蜕变第一次是离开子宫,第二次是离开父亲 |

|

是很诚恳的作品 |

|

布袋戏传承以及逃不开的“猪母税”命运 |

|

以父子关系为主线记录台湾传统布袋戏,主角是《戏梦人生》原型的儿子。80来岁仍在父亲的在与不在之间徘徊,所谓的“弑父”是让自己成为师傅(=另一种父亲)。前面的情绪酝酿很好,让最后的布袋戏表演很出彩。而且最后的(也是最完整的)那场布袋戏选择了无对白表演(无台语也无普通话),通过字幕推进情节,很像一场彩色的默片表演。@Cinematheque |

|

精緻的布偶後一對老邁的手,手背後又有一對巨人的手;再後面便是無形的家族的手、父權的手,都是斬不斷的連鎖。面對這些,他一生的情感都封存在紅盒子裡,那尊可觸及的父親形象。可惜音樂太煽情。 |

|

影片裡的人和事確實很感動,但覺得紀錄片本身可以拍得更好,現在稍微有點亂,而片子中文名字是紅盒子,英文是father,感覺是想要把布袋戲與父子情融為一體,現在卻覺得有點硬來,片中很多導演自己的旁白感覺是為了把故事順過去或是表達主題的,聽起來都有一點語無論次。

但整體還是一部動人的片。 |

|

宣传工具 |

|

请再看一眼 这可能是最后一眼

最近终于要捡起闲置许久的霹雳 搜索时意外看到了这部"红盒子" 大晚上捂在被子里 一个人安安静静的从头看到尾

宿命感 无力感 眼看着它一日日消亡…

父子姓氏纠葛 手艺日渐衰落 传统艺术举步维艰 沦落至此实在痛心 只有老人家孤身作战用爱发电 "巧遇姻缘"好看 听到了望春风的旋律很亲切 |

|

點點要看! |

|

金马54的世界首映 |

|

第一次知道布袋戏,镜头捕捉的传统艺术,言语记录的父子关系,疏离,遥远又陌生。 |

|

太好了,看哭,戏与人,父子与师徒,接受与传承,处处都是真实而复杂,杨力州果然不会只拍一门艺术的衰微本身的。遗憾的是,杨力州往往在用过多的自我解读引导观众。这往往一厢情愿地构建了一种“复杂”,其实让观众自我体验会更好。 |

|

四星半。没有落入传统对这类题材的“失落、惋惜、保护,另加煽情”的基调中,而是涉及到了更深层的家庭伦理和社会层面去。并不是很深,可是尺度舒服。片中徒弟说的都是大实话,地位几度变迁,对于政府就是“业绩”,“潭水很清但你别搅,底下都是烂泥”。你以为你在拍非遗传承?到最后“你只是拍了一堆悲欢离合而已”。 |

|

Informative but not very well edited |

|

真的太會了吧。 |

|

要以徒弟的身份来承你做父亲的情 一双父子叙述的重叠亦要人感慨 是大师是凡人 难免归于窠臼 不自觉让这罪与罚延续下去 大弟子没说话红了鼻子 二徒弟在旁边感慨万分讲师傅总要不自觉打压师哥/相比之下 创作者真正想要聚焦的是父子关系与弑父情节 然而陈锡煌只要技艺被看到 字幕后的记录有一点导演的妥协 有大师的任性和可爱/每个男孩都要出生二次的啊 一次是母亲的子宫 另一次是离开父亲/这个人用他余生的七十年 摆脱父亲在自己身上投下的阴影 然而终究演绎成一场表演 |

|

非常好看,希望在大陆上映,给国内的道友们看看 |

|

自诩自由民主,实则又搞威权政治又大量干涉经济的,不仅拉美那些,也有蒋台湾。所以,社会主义与这些地方的区别,是否在于消费的满足方式,物质消费和文化消费的。 |

|

一个小细节,表演最后一段布袋戏时,师徒二人没有像往常一样身穿与背景板一致的颜色,即便如此,大师总能巧妙地把自己藏匿在幕布后,而徒弟的脸总和布偶抢戏。以这场戏收尾,也算是向观众交代了这门技艺终将没落 |

![豆瓣评分]() 8.1 (235票)

8.1 (235票)

![IMDB评分]() 7.3 (票)

7.3 (票)