|

虽然我挺喜欢Anna,但是这个故事跟女主没什么关系啊,重点放在少女身上不是更make sense吗 |

|

这种片的本质是恐怖片。完全带入自己,同时想起从小到大的被性骚扰的经历。女性视角的世界和男性的太不一样了。每分每秒地感受到,不是每个男性都是加害者,但所有女性都生活在被伤害的恐惧下。 |

|

这个原型事件肯定是值得一个更好的电影或者纪录片剧集的,但是对于首执导筒的Anna能够交出这样一份答卷也足够了,90分钟除了插叙的稍微有点乱以外,惊悚氛围时刻在线,看得人还是挺不寒而栗的。查了一下原型事件这个人渣居然2021年才刚死,居然能让他活这么久也是挺无语的,看完连我都恐男了别说女性了。咋说呢,要我说杨笠还是吐槽的太轻了。 |

|

serial killer还能装会儿有同理心有思辨能力有性别平等意识的正常人,其他男的还处在头上长屌的原始时代只能本色出演idiots,有的时候真不怪女嘉宾会选择三号,think about what a fucking world we are living in…! |

|

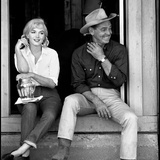

本片的连环杀手Rodney Alcala, 和另一个被誉为曼哈顿开膛手的 Richard Cottingham(杀12人), 2 serial killers worked at an office in Blue Cross Blue Shield Association(蓝十字蓝盾协会)。在同公司同办公室,俩不知对方是同类,且,根本不熟。那时候的连环杀手都这么卷了?一个办公室拥有二件。 |

|

安娜转型了,题材可圈可点,但这个叙事真的太乱了,看起来她是女主,但她又没有主线任务,除了在TV秀里讽刺了男嘉宾,不知道她存在的必要性。多重叙事,timeline全打碎了,但最后也没有给观众理清楚发生的顺序。。。有种碗小饭多的感觉,压根就没深入讲好Rodney犯罪线的故事 |

|

【3.0】真正的恐怖来源于男权社会的结构性压迫,所以面对不确定的危险时无从驱赶,陷入危险时无法向男性第三人求救,帮助女性脱险的始终是她们的直觉。“女性的直觉”是什么?类型片中它是不需证明的玄妙学问,现实中它是为男人鄙夷、为女人否决的过剩自我意识,而在真实事件改编的本片中,它是适应恶劣环境进化出来的无形器官,是女性身上最好的品质之一。 |

|

虽然前面的插叙有一点乱,但还是把惊悚恐怖的氛围营造出来了,全程捏着把汗的看。以及安娜作为导演的设计,girls help girls,全程对女主伸出援手的都是女性,三个主要女性角色也很鲜活。到最后还告诉是真实人物改编,更觉得从成功逃出杀人魔的角度拍摄,看得出安娜作为导演也是有一定想法的。 |

|

恐怖片是不需要任何凝视性的奇观化镜头也能传达惊悚感的望周知 |

|

Anna Kendrick导演首秀,出于对她的喜爱来影院支持一下。应该说是一部有模有样的处女作,时间线的跳转讲故事,也算有点小心思。 |

|

保释出来又杀了俩人,也算是老美的保留节目了……自救成功的妹子智商和行动力都很强。 |

|

这么离谱的发展果然不是真实事件不可能编得出🥲可怕 (Anna的导演首作还是好值得支持 |

|

安娜做导演首秀嗐挺会选题的,拍的也很有意思,本以为是女嘉宾要和变态斗智斗勇,结果靠一个未成年受害者及时醒悟扮猪吃老虎让警方逮到了变态。影片戛然而止,但是在观众长出一口气的时候才知道,这个故事还没有结束,已经在片中展现过的毫无作为的当局居然又放虎归山了。ps.被目前排第一个影评气死了。。。女主要不是运气好,明明戒心已经起来了,还是差点成为受害者。在绝对的威胁面前,没有人是安全的。 |

|

太独特了,不论是叙事方式还是切入点,安娜的处女作就展现了非凡的才华,仿佛是受害者视角的《十二宫》。另外,《致命约会》这个译名真的太傻逼了。 |

|

3.5 喜欢Anna Kendrick的角色很有点她本人的个性。演播厅的诙谐藏着恐怖,节目后和女主角的约会,话语中的言外之意,每一秒都透露着creepy让人发寒。基于真实事件改编,碰壁得不到信任的证人,侥幸逃脱的受害者,选择的视角都不错 |

|

3.5 据说杀了130多人 不寒而栗 |

|

刚好看了介绍此连环杀手的公众号文章。 凶手在保释期间不断犯案,而加州是废死派的天下,最终让他于2021年病死在监狱,活了70多岁,而他杀害的女人基本上是十几、二十几岁。根据证词,确认被杀的有30人。而警方把他拍的几千张照片(街拍照片、犯罪照片)公布出去,有失踪者家属发现了他们神秘失踪的亲人在其中,据此推算出可能有130多人死于他手上。 |

|

安娜·肯德里克自导自演到底是为了什么,全片未感觉到谴责,也模糊了犯罪动机,留下一堆故作深沉、强行独特的人物设计。 |

|

这部电影的选角不是一般的好,尤其是男主还有那个流浪女孩,但是最大的不满还是电影完全没有捕捉到60/70年代美国那种整体社会性的阴郁野蛮撒旦降世的氛围,只是变成了一个平庸的女性主义传声工具——男的很可怕很会伪装女的要学会保护自己——说了等于白说。 |

|

真实罪案改编还不是它的恐怖之处,最恐怖的地方,是无处不在的性压迫。空姐会被乘客抽水,演员小心翼翼地迎合各种男性的喜好不敢得罪不敢冷场,教师为朋友报警却被忽悠冷待甚至男友一开始都不把她当成一个智力正常的成年人对待……最后把罪犯抓获的受害者真的非常厉害。通过不同人物线交错剪辑巧妙地把悬疑放在罪犯如何被抓获上,剧本写得很不错。男主很厉害,从出场就能看出来是变态。一个变态杀手可以出现在全国电视节目上看似很荒谬,但是我们现在的时代可能更荒谬。 |

|

当知道是真实事件,毫不犹豫给五星。规避了所有血腥暴力的镜头,避免受害人再一次受伤害,避免沦落为以镜头制造看点。施暴者就是施暴者,没有理由。心里很难受,为女孩们。也只能是女导演拍。 |

|

这题材是真的好 Anna自导自演还是欠缺 拍的有点乱 而且节奏拖拉 文青+serial killer简直是致命组合 稍微几句文艺情话 各路直女都逃不过这一劫 果然男人之间一眼就看出对方是asshole 哈哈哈 |

|

自导自演长片首作加星,平静地规避了所有暴力镜头但却在这个男人出现的每一处散发出不安的气氛,尤其是男主与女主最后的演播室外那场戏,不过插叙有点没处理好,如果互相之间有个呼应会更流畅。 |

|

很明显的女性视角。不断闪回导致叙事很乱,几个惊悚片段的氛围感还是比较到位的。 |

|

因为很早就了解过这个案件的原型,本以为又是一个类似《十二宫》的故事,没想到大大超出预期,无论是剧本还是表演都太精彩了!以及终于看到了女导演会怎么拍“男性连环杀人犯”以及“被杀害的女人们”。女性不再是沦为背景的艳尸,谋杀戏也没有任何不适的凝视和镜头的二次暴力,杀人犯所谓的“男性魅力”反倒是被狠狠凝视了一番,全片除了一两句(可能是谎言的)台词之外,根本没有关心过他的犯罪动机。尽管他那无聊老土的犯罪手段早早摊开,但悬疑感弥漫全片,重场戏都好精彩,有几句台词精彩到毛骨悚然,女性角色的台词尤其尤其好!就连只有一两个镜头的女配角都让人印象深刻,男性角色也很真实。唯一的遗憾是三条女性线最终没有汇合,可能局限于电影的篇幅,希望奈飞赶紧再砸一笔钱给安娜肯德里克,拍成剧!!演流浪孩的演员妹妹前途无量! |

|

不少评论质疑为什么不把智取杀人狂的幸存女孩作为主角来拍。我恰恰认为导演的选择很聪明。“离家出走的单纯少女上了连环杀手的车”,虽然是真实事件但偶然性和极端性很强,适合逃杀类型片,但很难给观者带来更深层的代入感和社会思考。女演员的故事线则反映了女性日常中隐秘的恐惧:当你发现信任的异性好友只想和你上床时、当你的工作环境强调你的性价值而打压你的才智时、当你在漆黑的停车场被人尾随时… 微小之处见真章,面对共同处境的女性在这一刻心灵相连。 |

|

7,kendrick首导贡献出氛围不错的女性惊悚片 |

|

小肯升级为肯导,处女秀可圈可点;根据真实案例改编女性视角所受到伤害令人不寒而栗;TV show部分拍的不错;顺便了解了一下背景故事:连环杀手名叫Rodney Alcala,根据证词确认被害人为30人,而实际被害人高达130人之多,而影片中的综艺部分也得到了完美还原(油管还有原版视频)。 |

|

支离破碎的叙事将事件的吸引力逐点丢失,人物角色的塑造亦不太成功;作为类型电影连基本的猎奇性质都难以诠释,整体观赏性都在水准线之下。两星半。 |

|

相亲相到连环杀手,镜头嵌套,时间打乱,有点意思。 |

|

从这里出发讨论女性的选择是个聪明的角度,一个连环杀手何以频频得逞?体制漏洞难辞其咎,但被认同被赞赏的需要也是女性落入贼手的社会驱动力。这本是男女皆有的社交属性,但女性的特质(细腻感性,积极进取,体力劣势)决定了她更容易受害的地位。Anna Kendrick温柔冷静克制的描述了这样的环境,非常符合她在银幕上的一贯表现。 |

|

最可怕的是,我在看片的过程中也被这个变态吸引了。。。。。 |

|

比预期要精致,很多片段给的非常准确,然而多时空的剪辑点虽然有效提升类型桥段的悬念设置,并充分利用原型素材,但无疑破坏了整体结构,中段女主的段落对比之下显得毫无意义,每一段都很棒,像是在交短片作业 |

|

Anna Kendrick第一次当导演,其实入行已经许久的她受外形所限,都有些身陷“傻白甜”角色以及爱情喜剧的选角套路了;能够自己在很关键的年龄亲手破局,让关注了快十年的影迷感到开心。故事仍然沿用了之前挺喜欢的那部《魔鬼深夜秀》对于过往电视生态元素的使用,颇有种“老派电视之必要”的说话;约会节目的部分,撑起了许多笑果。但是这之外在固定时间里对于悬疑的打造以及恐怖气氛的烘托,还有把中心悬念的讲述上升为“系统性”的审视都算有点到。两方面的感受齐齐创造,整体是个值得追踪的故事。 |

|

还行,可以看看

剧情/犯罪/悬疑/年代,无评分,15岁以下青少年儿童禁止观看,满15岁、18岁以下未成年人须在成年家长陪同下观看(分级警告) |

|

If a guy is all charming, attractive, and ambitious about his career, he's THE man, but if a woman do the same, then she's a cunt. Why? 事业上被人用有色眼镜看待,生活上没有人把自己的话当回事,夜晚担惊受怕,就连身处危险都不敢求救,因为对面也是无法确定安全概率的男人,如果不是约会节目的主题,电影叫"Women of Every Hour"也不为过,配乐消失的约会戏和停车场戏,那种不安感可能是作为男性永远无法切身感受到的。Anna Kendrick首部导演作品,多给一星鼓励下,就算质量不完美,就算只是靠真实事件改编,也比假反讽真迂腐的《某种物质》强多了。7/10 |

|

突然就结束了 |

|

他显得那么charming 渊博 文艺 会聊天 会调情 谁会想到是个变态杀人狂?除了他 其他男性又有多少细微的暴力:不把你的话当话 你不愿意再多喝一杯就冷脸相向 不愿意裸露就没有工作机会etc. —— 女性的困境 |

|

深刻而真实。在你身边“体贴入微”的男性友人,把你打扮成娃娃的社会,扮蠢存活术。任何时刻都不要低估男性的性欲。渴望被爱就会变脆弱,渴望被爱就是渴望他人。爱,但不渴望被爱,遗世独立,挺美好的。 |

|

3.5星 节奏其实蛮好的 就是片段插得有点影响观感 还得是女性导演拍 能好好感受到那种来自异性的压迫 |

|

剧本乍看有点绕,原来耍了些小心机。Anna Kendrick执导的处女作可圈可点,在刻画连环杀手的电影中闯出自己的赛道。挑剔一下的话,大概是试图打造出来的女性群戏受时长限制,导致女角色们亮点不少但没有特别印象深刻的。70 |

|

好久没有看到这么恐怖的恐怖片了,每一句话,每一个动作,每一个场景都让人共情到毛骨悚然。看似正常、有学识、又浪漫,甚至有女性主义常识的男主,却是一个连续杀人狂,而女性所面对的其他保安、清洁工、司机、主持人、搬运工、司机、甚至是男朋友都那么无视和无用…这是多么恐怖的世界…别忘了,这是真实事件改编,看到男主居然保释期继续杀人,更是令人出离了愤怒。 |

|

连环杀人狂题材的女性视角展示,回避了常见的虐待与残杀画面,依靠画外音来加重威胁感与惊悚气氛。不深挖杀人狂的心理,转而细致描写女性备受男性骚扰与侵犯的心理状态与战战兢兢的生存环境,则找到了这个类型的突破口。然而,叙事在生硬的剪辑下变得极为零碎,连贯性弱、观感不佳。创作者的野心似乎收不住,既要讽刺娱乐圈普遍的厌女现象,又要挑明执法部门不作为的风气,在90分钟篇幅里实在难以深入剖析,只是蜻蜓点水的展示。不过,对于初次执导的女演员来说,仍是一次颇为亮眼的尝试。 |

|

希尔瓦娜斯说,这个世界即是我的囚笼,漂亮得不得了唱歌还不错现在转型做导演的安娜·肯德里克说,不对,这个世界的男人才是我们的囚笼。从警察到到主持人到保安到表演老师到路人到整个司法系统,这个电影里的男人/男权几乎都是凶犯的帮凶,这样“仇男”的电影一点都不让人生厌,足以证明主义的高低也是需要能力的有无来打底的。 |

|

自导自演,完成度相当高,很厉害 |

|

标准的7分工业级作品,多的一星给的肯姐出人意料的导筒首秀把控。相当优秀的段落内张力设计,最后的runaway段落加油站场景漂亮的连续性镜头内不断调整主体的位置来表达镜头内力量转移对于首秀来说无疑是超乎水准的,许多分镜让人不免感叹血色孤语造福众多。一些令人可惜的点在于并没有完全发挥date show的景观,尤其是其特有的double blind设定,其次电影整体结构并不清晰,有着相当创意的叙事结构,但可惜date show主要部分比较偏软,为了表达女主角对景观的场控牺牲了很多本应一脉相承具备的连环杀手的对立张力,在意图整体压抑的设计中,肯姐或许应该重新思考一部电影中连续两次释放压力是否是件好事。尽管师出有名,但是关键部分的失语还是只能让本片徘徊在及格线上。不过作为首秀已经相当超乎水准了。 |

|

男主角演出了真正意义上的平静(且致命)的疯感。 |

|

感觉一个很不错的故事没拍好。不需要那么多条线,现在感觉每条线都浮光掠影,人物走过场,甚至相亲这条最大篇幅的线感觉毫无意义,不如好好把逃脱的出走少女这一条拍完整。好故事不需要靠玩弄插叙来增加深度和复杂度。 |

|

如果你也忽然遇见了所谓的完美适配伴侣,请一定要小心!现实中不会有那么多的百分百合拍。大都是带着目的的向下兼容,亦或者是降维打击下的蓄谋已久。逆人性的浪漫主义确实存在于童话,但不存在于生活,趋利避害才是真正的现实。所以,请警惕那些与你百分百适配的人! |

|

Anna Kendrick居然是开机还剩6周,剧组找不到导演的情况下半推半就被赶上导演席,拍出的效果已经相当好了,视听和节奏控制都极佳。Kendrick的天赋可见一斑。Daniel Zovatto相当出彩,这演员值得注意。剧本其他都很好,不足之处是角色相对都比较扁平。 |

![豆瓣评分]() 6.3 (4272票)

6.3 (4272票)

![IMDB评分]() 6.6 (61,665票)

6.6 (61,665票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 91%

烂番茄: 91%![Metacritics评分]() Metacritics: 74

Metacritics: 74