|

Melbourne Power!全组人员都来自墨尔本或者邻近维州地区,预算来自维州政府拨款和墨尔本电影节资金。导演笑谈“这部片子是纳税人投资的”。他的前作还是n年前的《Mary and Max》,而满打满算这居然只是澳洲第三部黏土动画电影。很服,黏土定格确实太耗神费心了。好莱坞秃鹫都走了,留下来的都是虔诚的艺术家。不真诚的桥段没法在黏土中存活,只有赤诚的故事才会随着角色们脸上的指纹呼吸。 |

|

吉尔伯特出现,我的眼泪瞬间掉下来了,细品生活中稳稳的安定,点滴的小确幸,其实很难稀释生命中的致命伤口;童年里看似挤满了人,但孤独的好像小透明,而成年世界里的人将会越来越少,充满着欺骗、背叛,还有长长久久的孤独;好在,那些可怕的死寂的终将要过去,而你终于也在路上了,眼睛里有了光亮,更重要的是此刻的我,感觉到某种释放和治愈。 |

|

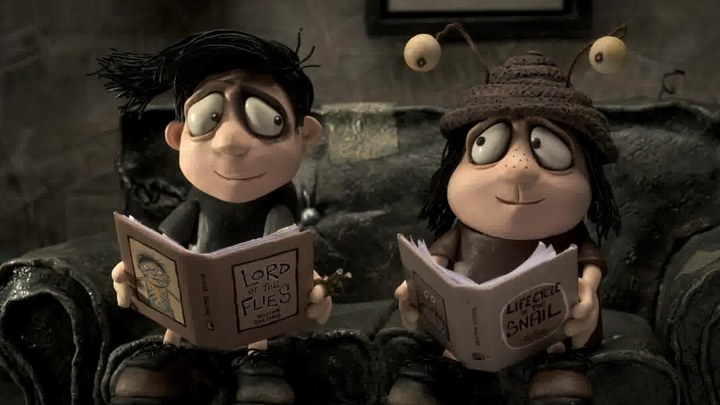

《被嫌弃的Grace的一生》。喜欢前一个小时的黑深残成人元素,最后二十分钟突然拨云见日的光明结局反而更像一则空心童话。我宁可相信Grace在发现丈夫的阴谋后就绝望地停止了进食,最终将自己饿死在了多日的沉睡中,而Pinky和后来美好的一切都是她死前的一个梦。意外收获是被安利了好几本剧中人读的书,比如爸爸初登场时他手里的Of Mice And Men。当看到Grace青春期时读的《霸道海盗爱上我》最后被成年Gilbert捧在手里看得津津有味时,我没忍住发出一声惊天爆笑。 |

|

像《玛丽和马克思》一样精彩,这次是“格蕾丝和老奶奶萍奇”,全程用格蕾丝的旁白讲故事,故事的细节写得非常精彩,像成堆的蜗牛“垃圾”,老奶奶的百宝箱,爸爸的骨灰和定格动画,双胞胎弟弟的性取向和无法逃离的邪教农场,格蕾丝被蜗牛囤积癖困住的人生,每一个细节都值一公升的眼泪! |

|

非常赚眼泪的一部片,整体就像是老奶奶在讲故事,听上去总是毫无悬念但是就是忍不住会听下去。 |

|

临死前放回忆走马灯的时候应该会回想起今天。走出这个复古影厅正要进来的阿姨问我是什么电影,前面出去的人哭好惨,我说了电影名,她又问好看吗,我给她看了我手打湿的一坨纸巾,说it’s sad but in a good way / 两天后在ACMI看到了这部电影的道具展出和主创访谈,导演说自己的手天生震颤,画画做雕塑都做不完美,但现在已经拥抱了自己的特点,甚至很骄傲已成为他作品的aesthetic。泪目 |

|

Adam Elliot那几乎跟心血一样被供奉的寂寥与苦楚,像是一枚又一枚即将干涸的蜗牛躯体,叫人不忍心揭开,窥看,而那大抵因为漩涡一般的纹路里,弯弯绕绕照见的无非人生真相——失去,失去,失去,失去,偶有一回拾得,天旋地转地如同神迹降临,再失去。终归我们拾取重生的力量,是宛如蜗牛前行的闪闪发亮的踪迹。他是真懂制造让人发自内心怜悯疼爱的小人物啊,我事先就要严阵以待。在这脆弱但巨大的慰藉里,还有为同性的发声。真好,这部唯一不够好的地方,是《玛丽和马克思》太过珠玉在前。四星半。 |

|

被嫌弃的Grace的救赎 |

|

#AWFF2024# 沒有生活的人絕對拍不出如此鮮活的人物和如此真實的細節(比如父親的呼吸暫停綜合征),我看到的是一位藝術家將自己對生活對家人的愛凝結成一部動人的傑作(片中的人物絕對有導演自身的投射)。更不用說停格動畫這種極其消耗時間和精力的藝術形式能堅持下來本就不易,水準還如此之高,沒有理由不給五顆星。 |

|

“Mary&Max”导演新作,以自述体揭开蜗牛女孩被嫌弃的前半生,故事小而亲密,小到主角自始至终没走出墨尔本。暗黑的黏土画风丑极见美,对应的恰是这个丑陋却不乏温情的世界。难得的是如实描绘了澳大利亚同性恋遭受迫害的片段,结尾真是太好哭了... |

|

3.5。剧本蛮俗的,但仍有一些有趣的节点点缀着。(Vue Westend) |

|

导演牛逼...只是人物的设计审美 有点Get不到 |

|

從《瑪麗與馬克思》到《蝸牛回憶錄》,從2009年到2024年,整整15年時間,終於等到了Adam Elliot的第二部動畫長片。相較於前作,更怪誕,更孤獨,也更有反抗精神,當吉爾伯特點燃教堂,當格蕾絲燒掉所有收藏,無論是他人打造的、還是自己編織的牢籠,都被統統打碎,當吉爾伯特“死而復生”與格蕾絲重逢,兩個受盡創傷的人再度組成了一副笑臉,眼淚無法自抑地湧了出來。但是,過多的旁白還是折損了敘事代入感,無法讓人完全沉浸於故事,萬幸,一如15年前的赤誠,依舊令人動容。 |

|

《Mary and Max》的导演时隔15年后的新作,很巧妙地利用蜗牛这一隐喻来讲述一个如何走出创伤向前看的动人故事。尽管因为限于成本而导致对话几乎只能用旁白代替,但非常具有风格化的角色设计和很多恶趣味的细节足以弥补这一缺陷,配乐也相当好听 |

|

喜欢萍琪面对生活突入其来的不幸的意外的那句“BAGA”! |

|

【成人动画】往前看,别回头。画风看似阴郁但实际很轻盈,剧情表达流畅数度落泪,涉及朋友、家庭、亲人、孤儿、宗教、同性、老年、性癖…祝我们都有摆脱脏东西,烧掉自己对自己的禁锢,好好生活的勇气,同时,做个好人 |

|

也许某一时刻这部来自地球的电影会被如愿打上标签:This film was made by human beings (and 100% by hands). |

|

不好意思,那颗苹果还在,悲剧还在蔓延 |

|

故事挺好的。我喜欢这种首尾呼应的故事结构。就是整个故事太惨了。精神承受不了。还有导演的艺术选择不在我的舒适区。看他自述里面写的是故意让人物不完美,但是实在太丑了😂😂 |

|

哥哥的阅读从《蝇王》《饥饿艺术家》到《红毛海盗》,妹妹的阅读从蜗牛百科到《安妮日记》;小拇指奶奶和卡斯特罗打乒乓听 Nick Cave 邮递员念情诗 take me home country road;masturbation meant chewing your food thoroughly;所谓蜗牛人生即困在没上锁的牢房……确实不如导演前两作长片,故事过于直给,但总有那么几刻诗意的忧伤可以回味 |

|

叙事太散了,远不如Mary and Max,不过还是有许多值得玩味的细节 |

|

哭到哽咽。每次想到《玛丽与马克思》里的信件都会流泪,这次也被救命稻草一般的感情给深深打动。作者喜欢描绘边缘的性格和糟糕的人生,但是又能恰到好处让人触摸到宝贵的光点,很多细节可爱又可憎,温暖至极。 |

|

MIFF闭幕,看到了可爱的导演和制作团队。故事比较简单,基本弟弟和Pinky占据了grace的两个生活阶段,可惜促使grace走出自己的壳的那一个关键人物不是喜欢放生小动物的弟弟,还好最后温柔的人都得到了温柔的对待。最后导演还分享了一个邪恶的小秘密,片中场景均为实拍所以任务用的黏土,火焰用的玻璃纸,而例如蜗牛粘液等液体用的都是“Sex Lube” |

|

这个剧本完全是为悲剧而悲剧,单纯就是一些悲惨的事排列在一起,互相之间没多少联系。最后“打破蜗牛壳”的转折太硬了,有种强行好结局的感觉。粘土动画做得很好,人物的设计都不错。 |

|

双胞胎是看世界的另一只眼,悲伤是胃里压着大石头,比被上锁囚禁更可怕的是自我封闭,人生只能倒着理解,但我们必须向前迈进。 |

|

随着年龄的增长,对治愈系电影越来越无感。 |

|

还好导演最后让吉尔伯特活下来了 |

|

挺动人的,感觉每一抔黏土里都凝结着创作者的泪水。 |

|

题目让我以为是一部蜗牛为主角的喜剧,结果这故事太丧了,有时候我觉得地球是宇宙监狱专门用来惩罚灵魂有点道理,不然为什么这么多人在受苦。“我们回顾才能弄明白发生了什么,但我们只能前进。” |

|

生活是牢笼,要向前走,要像蜗牛一样从不回头。 |

|

成人童话,太多的残酷和冰冷的真实世界,小孩子是不会懂的。邪教、性、裸体、性癖、性相、欺骗、霸凌、衰老、偷盗…居然都有涉及。

生命和生活从来也都是失去,即使偶然得到也还是会失去,光芒会落下,希望会消失,所以从来都不该把未来寄托在别人的身上,别让别人囚禁自己,也别让自己囚禁自己。

最喜欢的是开头说自己的童年世界挤满了人,那一瞬间真的恍惚回想到过去自己的童年,而长大身边越来越少的人和自己长久的孤独,实在太难捱了。

要善良啊!!!

要有希望啊!!!

要爱自己啊!!!

“是时候让你留下一些闪闪发光的蜗牛痕迹了”,要给自己留下一点闪亮亮的痕迹啊,即使它只能闪耀自己。 |

|

《Mary and Max》同款导演,看之前还重温了一遍14年前的《Mary and Max》,我居然在那个纽约犹太裔大叔和澳洲小女孩的10多年笔友故事里,找到了和这对法国龙凤胎很多细枝末节的微妙联系。同样都是略带诡异的定格动画风格、天真烂漫的童真视角、无处不在的孤独感。年幼的双胞胎因为父母的陆续离世,哥哥被送往一个苹果园园主家庭、而妹妹则被送往一个未做好父母准备的善心夫妇家分别寄养,从此天各一方 只能靠书信得以维持联系和思念。Grace 唯一的朋友 Pinky 在遗书里写道:「人生是一幅美丽的挂毯,这需要经历,都是细细品味的小幸福,就像在雨中抽雪茄一样、或穿着直接从烘干机烘烘干的毛衣。人生只能倒着理解,但我们必须向前迈进。」其实,我们在很多时候都变成了一只蜗牛,不愿逃离那个舒适的空间,一味地沉浸其中,久而久之就被牢牢地困在里面。 |

|

昨日15个小时多伦多-香港飞机上帮我贡献了1.5小时的时间,并是热泪盈眶的一个半小时。心疼这些不得不顺着命运藤蔓成长的孩子们。前一个小时是生活残酷的狰狞面孔,后半个小时童话般美好的结局温暖人心。我越来越认可:对看起来摆脱不掉的痛苦用甩在脑后向前看的乐观去摆脱,对每一片叶子、每一场雨、每一束花,每一个温暖的相遇与时刻去珍视去体验、去爱去接受爱,无论是宏大的博爱狭义的情爱家人的疼爱朋友的关爱都是生活中造物主赋予人最最重要的宝藏(可惜很多人一生都没能找到它打开它)这些在心灵奇旅、漫长的季节、导演前作玛丽与马克思都有所传达。粘土动画我太爱了,笨拙卡帧的定格粗犷感直观呈现手工艺术的纯粹。那怀旧感与卡顿感,让我回忆起如电影女主爸爸所说的短暂即逝的童年,各种杂物玩具伴着自言自语的童年时光 |

|

HKIFF49 No. 16 @ KG|没看到开头十五分钟,感想是一点也不遗憾。动画电影那种真善美一出来我就很想吐……Uh,算了,宽容d |

|

●●

︶ Childhood was like being drunk, Everyone remembers what you did, except you. 这是一只以《钟形罩》的作者西尔维娅命名的蜗牛🐌,人生只能倒着理解,你的笼子没有上锁,温暖人心的片子。 |

|

Pinky是Grace人生里的色彩,Gilbert是Grace人生里的光。 |

|

如果说前作是通过两个孤独灵魂的交流传递友情的力量的话,那么这部就是年过半百的导演交给观众关于生活的答卷,也是交给自己的一份感悟。生活是蜗牛,我们都依赖于自己的归处,可总是不自觉的陷进它孤独的漩涡;生活是蜗牛,我们在前进中看不见自己的另一面,但也意味着总有一些看不见的小确幸在等着我们;生活是蜗牛,虽然每一步都走得沉重无比,但我们不会就此停止。而这些也像导演的黏土动画,看起来笨拙、耗费精力、难以坚持,但却在手指与心每一次的反复构筑之间,散发着独特的魅力与价值 |

|

积重难返,付之一炬,一言以蔽之,求放过。无论是《玛丽和马克思》,亦或是《蜗牛回忆录》,一如既往的内耗感。 |

|

两星半…An unfortunate life story told in an unfortunately correcting way: reading classics is better than reading self-help; minimalism is better than hoarding; obsessed with snails/fire is better than with nudity; birth parents are better than foster parents. Director: “I’m teaching you how to live a life out of misery”…—a film form of self-help. |

|

主题和风格延续自《玛丽和马克思》,孤独、相伴,伤感、动人。 |

|

生活给予我们伤痛,我们给自己建造牢笼。 |

|

悲情色调的逐格动画,有点过于惨,如果是真的半自传就牛逼了 |

|

#BJIFF 用平静温和的笔触描述极其残忍的故事,边缘群体的惺惺相惜、彼此救赎和自我救赎,哭到晕厥。一度觉得女主和《胡阿姨的花园》呼应上了,遭遇过巨大创伤的人,需要靠囤积癖来填补内心的黑洞,太孤独了,在人群中隐形,只能借助外物来确认自己的存在,却又被自己用物品建起的牢笼困住。蜗牛的寓意很好,慢吞吞、软趴趴、小心翼翼,即使爬得很慢,但从不回头、始终向前。 |

|

人如果没有了记忆…burst into tears |

|

蜗牛雌雄同体,穿越沙漠来看你,生活是泪水填满的河谷,好悲伤但没哭,泪往心流, |

|

画面很细致奇特,故事很丧,还好结尾算不错。话太多了。。。 |

|

大银幕。讲的无非就是主角把自己困在壳里了,像只蜗牛一样,她最终要破壳而出,一句话概括完了。倒是现在怎么还有观众为这种“教你如何去生活”、说教味儿这么重的电影鼓掌叫好??? #LFF |

|

HIIFF//好看。 |

|

人生好难啊。但即便如此,我还是想努力再活一活。才看了个开头就觉得与《玛丽和马克思》风格很像,看完一搜索:真的是同一个导演。2009/2024,两部电影隔着十五年,十五年啊就这样流走,果然,始终打动我的永远是同一类叙事。 |

|

有些台词蛮打动人的,但整体看下来没有触动人的情节作为支撑所以情感显得单薄,剧本内核不如《玛丽和马克思》 |

![豆瓣评分]() 8.4 (14932票)

8.4 (14932票)

![IMDB评分]() 7.8 (18,798票)

7.8 (18,798票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 95%

烂番茄: 95%![Metacritics评分]() Metacritics: 81

Metacritics: 81![TMDB评分]() 8.60 (热度:21.21)

8.60 (热度:21.21)