|

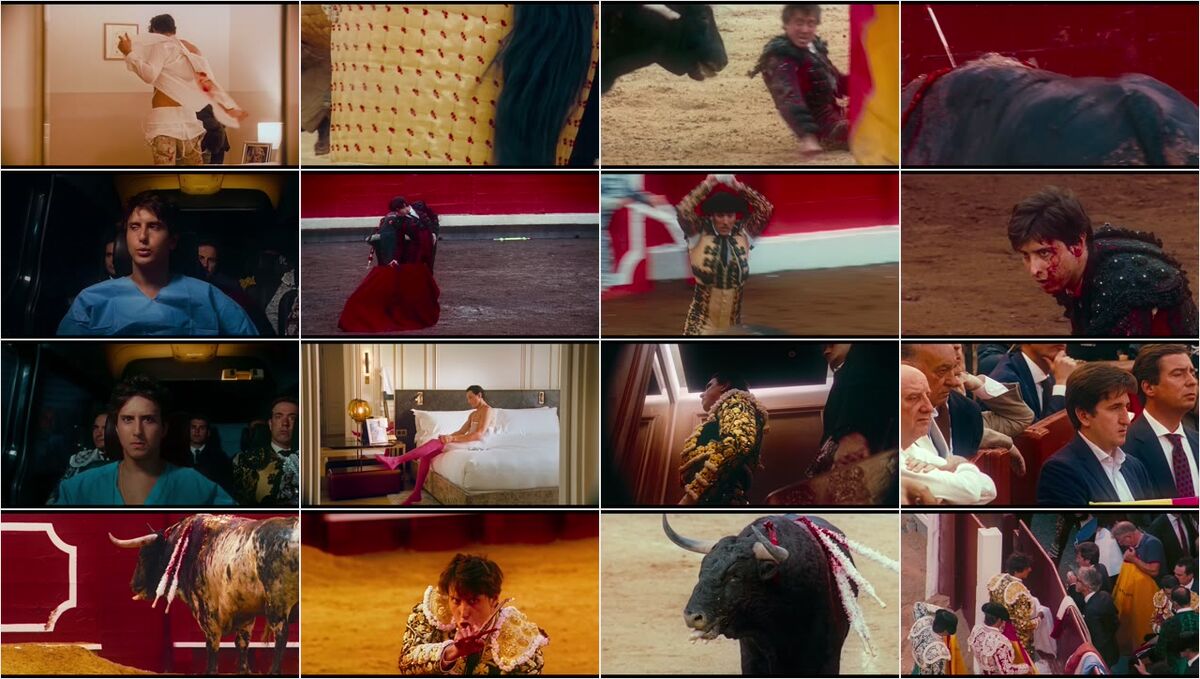

塞拉拍了18天14场斗牛,但就拍到斗牛士Andres被顶翻了两次。最让人心悸的是无论他被牛踩在脚下碾压还是被挤在木板墙上动弹不得,只要一解套仅需几秒他就立刻恢复了优雅的姿态和屠戮的勇气。背景声中全部是感叹:so elegant,brave man。哪怕被死亡紧紧掐住咽喉也要对它进行最后优雅的挑衅,人与野兽不能混同的也仅仅在于前者对于优雅傲娇力量竭尽全力的崇敬和追求。这片是对人类表演性姿态魅力最近距离的全程捕捉,在近乎于矫揉造作的表演性肢体动作和鲜血淋漓的死亡背后是文明世界推崇的尊严雅致和事实上的残酷血腥不可分割的一体两面。任何文明都是对敌手肉体毁灭的美化面具。很多人离场,心疼斗牛只是借口,他们潜意识里无法面对这样血淋淋的真实:你的尊严、优雅的姿态、甚至崇尚的价值都是其他血肉灰飞烟灭的代价。2020年代第一部伟大的电影。 |

|

HKIFF49 No.3 @ KG 后接塞拉大师班|一种表演阳刚的终极,始终被他人和自我催眠式咒语和“夸夸团”围绕,甚至到了夸张滑稽的程度。有趣的是衣着、姿态又非常像一个精心装扮的洋娃娃,充满了被物化的趣味(酒店穿衣那段简直像drag queen还被人举起来实在是太涩了……)另外残害牛不是重点,残害人才令人兴奋。映后塞拉超级话唠笑死……他对本片subject保持的距离和态度都很有趣。他保留了所有irony和矛盾,寻求的是鲜明影像而不是塑造人物,也难怪严重自恋的斗牛士罗卡本人不喜欢这部电影。QA没能问到问题,但get到了乱涂乱画式签名✅笑死……谢谢塞拉这个可爱老姐姐! |

|

观影过程中不停有人走掉,抱着“我倒要看看你想表达什么”的念头坚持到最后,结果90%时间里就是近距离凝视男主这位“斗牛明星”斗牛的过程,对我来说是很大的折磨…单调重复倒是其次,一次一次看到牛被刺伤流血,被激怒耍来耍去,倒在地上头被匕首划开,眼神绝望逐渐死去,双耳被割掉,被马拉走血腥满地然后一群人还要骄傲狂吹彩虹屁是会很难过的…整部电影里能虐杀了十几头牛?得承认是有文化代沟的,虽然知道斗牛士地位崇高,也确实有种古典优雅美(跟明星一样团队出行,穿那衣服很繁琐费力,需要一个大汉助理从三面把他整个提起来才能穿紧),但还是无法理解2024年动物仍然被这般虐杀、这部电影受到如此高褒奖。其他内容都被大幅省略,包括时间的流逝,有时直接从一场斗牛切到下一场,也几乎把观众全部剔除到画面外,保持呈现对象的高度纯粹。 |

|

揭示了一个真理:对暴力的等待才是最恐怖的暴力形态。斗牛士在精神高度紧绷状态下的表演姿态生成了一种施暴者与受害者并存共生的人类图腾。同时,将死的牛在倒下之前,便已被制作成了亡命奔跑的标本。 |

|

镜头拍男主换斗牛服,拍到了男主角透明底裤里大小可观的器官,之后又短暂呈现了一头公牛的睾丸。看似不经意的镜头,形成了一种呼应。为什么要连续拍斗牛场景,为什么要展现男主换衣服的场景。这个呼应大约是答案。塞拉似乎没有反思什么,而是迷恋这种雄性的较量,本片如同一场战争的隐喻,有且只有厮杀的残酷。然而五头公牛的惨死,如同球类运动的五个回合,它带来的刺激并不特殊,便少了一份如此纪录的必要理由。在没有立场的创作里,塞拉隐身了,他狡黠得像一只狐狸。 |

|

我最专注一场,也是最多观众离席一场,因为拍太好太真实,理应上字幕“本片拍摄过程中大量动物被伤害”,反正斗牛本身就冒犯了所有动保主义者,就不怕直面彻底血腥了吧。也该是阿尔伯特塞拉镜头数最多一部电影了。 |

|

作为影像和电影几乎无情般的无可指摘且极其敏锐,又因为其背后丰厚的文化、人物、性别、神性与历史含义而使塞拉特有的凝视比其以往的剧情片都丰富了许多。然而作为一个人类,塞拉的无知和自傲实在是太糟糕了,映后一句"牛并不知道什么是死亡,对于它们只是意识逐渐消亡的过程,这一过程有着一种图像上的美感"将其毫无自知和伦理站位的视角暴露无遗,好在塞拉并不是一名噱头主义者,不然世界上又将多了许多部《某种物质》这样的垃圾。 |

|

如实刻写血与肉的纯电影,一次对人类文明演进史的深刻思考。逼仄、紧缩的长焦镜头锁定在人与牛的数次交锋,哪怕人或牛已被甩出景框也不愿放松景别,况且塞拉没有给斗牛场内任何一位看客的反应镜头,所以这怎么可能是在歌颂斗牛场面或宣扬斗牛运动?塞拉尝试建构客观主义的纯视听情境,通篇中性的客观镜头却隐含了与众不同的作者态度和眼界,即便是斗牛士凝视深渊的两次徘徊于生死边缘的交战,不也同样是以公牛鲜血淋漓、应声倒地来收束?人与牛的血水甚至混杂交融在一起,过于惨烈的纪实影像就是要让银幕前的观众去直面作为高等生物的人类在表演名义之下操控暴力的本相,而人类为自己一手创造的神话叙事也正在悄然解体并最终走向若干个无意义的一般/任意时刻。斗牛士们在循环往复的屠戮、趾高气昂的身姿和众星捧月的待遇背后只留下了恒久的落寞和寂寥。 |

|

塞拉或许在追求一种,无关创作者立场的,摄影机与被摄物间的“平视关系”,镜头对一切事物的凝视都是纯粹不加遮掩的,但又几乎不存在任何高高在上的,或批判或悲悯的俯视,没有道德审判,长镜头里平等且持久的注视构成对现实的还原,一种对巴赞电影理念的践行;其实塞拉的意识形态是明确的,他对男主角身体的凝视充满了具备审美价值的情色意味,但至少,镜头从未花费任何一秒钟扫向观看席上欢呼的观众,所以无论塞拉对斗牛这项男性沙文主义气息浓厚的运动持何种态度,无论他是否相信人类中心主义,此种不做预设立场的注视本身就是对其残忍性最好的呈现 |

|

#10830。6th HIIFF-首映,前获2024圣塞金贝壳奖。视觉上高概念执行非常彻底,触感影像+精确的景别和机位控制,从局部开始(人与牛的特写对峙)一点一点对斗牛士及其团队形成认识,完全摈弃了斗牛的运动和社会属性,将其抽象成关于姿态的动态图像,真是回到了某种”纯电影“的程度。另一个比较有趣的点是团队的彩虹屁大全(声音上基本是画外前景声,空间也基本局限在斗牛场和商务车内),其实我脑补了一下,感觉塞拉应该是颇为共情这位明星斗牛士的,很多吹捧可以原封不动地放到塞拉自己身上哈哈哈哈哈…… |

|

电影我不说了,我就说我想上这样一种班:每天随机抽取斗牛表演看台观众给两耳巴子。21世纪了别再做什么高高在上的古典优雅孔武有力男性雄风梦了你们这些臭白人,连屠宰场都讲究改换电击尊重牛生了(牛还真通人性的#独放 |

|

努力了,但还是看不懂塞拉...只能说从理论的角度有些可讲的内容。直接凝视暴力本身,凌虐动物、同时也是反向自虐,成为一种彻底空洞的“男子气概”表演,从中能看出男性社会的“集体性癖”,有毒的男性躯体崇拜。多个午后的时空反复、斗牛者的重复动作(挥舞红布、刺虐公牛)与肢体语言、牛血淋漓的肉体,则全部成为仪式化的循环,动作本身成为时间绵延的载体。逼仄的特写,不给观众席任何镜头,把伦理悬置,不下道德判断,本质上也就不存在批判性。你对斗牛竞技和其背后的“男性征服”抱什么观点,看这部电影就会是什么观感,不同的人感受也不同。|上影节 |

|

回到荷马的体例,车上的长篇吹捧,是《伊利亚特》中的军功表彰。与《堂吉诃德》,《自由》同理,以当代时间观察神话,必然走向神话的消解,只剩下疲倦和孤寂。 |

|

偉大的影像,從來不只是記錄,而是重新創造儀軌、姿態、場域。以這樣一部壯麗的影像與東映丸の内告別。 @TOEI丸の内_TIFF2024 |

|

面对斗牛这一极具争议性的题材,塞拉不提供任何道德判断,只负责提供最为生猛却又不乏细腻的影像 |

|

作为电影形式来说,无可挑剔,一部纪录片有着比叙事片更令人紧张心跳的节奏,长镜头好像不存在一样不停逼近命垂一线的时刻。但从镜头载体来说,这是一部无法观看的电影,只要看到别的生物在挣扎中垂死倒下,就感到痛苦。电影开头作为警示应该表明”影片含有大量真实动物受到伤害镜头,请酌情观看“ |

|

A / 在一个在诸多环节竭力拟仿着“自然”的人造仪式中,捕捉更强力的自然呼啸而过的踪迹:我们不知道冲撞会何时降临,但却仍然深知它必然降临,动物死亡时的战栗同理。与此同时,在特写镜头下从环形剧场脱落的姿态则不断闪现出微观的调度:身体与红布相连为拼贴的银幕,而每一次转身都构成一次想象与冲动的剪辑,动物面对银幕的间隙栖居着运动的消散与停滞。最后一场“表演”中,目光终于极度靠近红布继而迫使我们坠入牛的视点,奄奄一息的自然终于在摄影机的模拟中获得了短暂的凯旋。正如《岛屿上的煎熬》中巨浪会不断掀起光鲜亮丽的游船与冲浪板,而暴雨会吞没光线,让它们陷入永恒的模糊与震荡。 |

|

如同一部弗拉门戈舞剧,斗牛士与牛之间的N场共舞,每个长镜头中取景变化所产生的音乐感极其细腻。可惜舞蹈中的一方不仅对舞伴毫无敬意,就连对死亡都不存在基本敬畏,而塞拉把斗牛的所有这些面向都很当代很不带立场地一揽子端给了看客,既然没立场那我就也给个中立三星好了 |

|

3.75 主持人:什麼?!你在現場遮住了眼睛拍攝,卻讓我們在這裡直面暴力? |

|

一种最纯粹的纪录片形式。长焦镜头+特写或中近景贯穿全片,尽可能去除周围环境干扰,但保有丰富、连贯的声音,看不见的画外空间实而宏阔无比。时间模糊化,空间与场景压缩到最低限度,几乎仅由斗牛场局部、车内(来回路上)及出发前的休息室构成。片中斗牛表演自然相当有争议甚至让人不忍直视,但塞拉基本上悬置了道德立场(尽管并不可能真正摆脱人类中心主义),只展示而不评判议论。除最后一镜外未直接呈现任何现场观众的形象,银(屏)幕外的观影者取代了他们的位置,感知心绪思想时不时徘徊摆荡于多组矛盾之中:斗牛比赛的强刺激打鸡血vs.无尽重复后的疲乏无聊,固定的仪式/姿态/套路vs.充满变数的生死之战,对牛的同情怜悯vs.对人的认同担忧,优雅华美vs.残酷暴虐,整个体系的冠冕堂皇vs.内里的虚伪荒诞……(8.3/10) |

|

高贵华丽感产生自对死神的挑战,但这种挑战背后又夹杂着野蛮非理性的杀戮冲动,从而构成人性兽性夹杂难分的混沌一体感。影片没有给出现场观众的反应表情,只有构成环境声的叫好声,其他场景也都是在车内或者酒店内,等于构成了一个纯内景的沉浸式封闭空间,但这个封闭空间是反客观视点的,强化的是观影者对纯粹情境的主观感受体验。 |

|

斗牛是什么男的发明出来的跨物种雄竞游戏么?很难理解。不想看动物一次一次一次被虐杀的友友们要避雷这部。NYFF off to a bumpy start. |

|

+. 直到最后一镜出现,我们才得以确认摄影机始终站立的特权地位:那些距离/角度本可被误认为平实,而透过真正形似观众的位置才暴露出二者绝对的隔离。塞拉把这些镜头都稳定地提供给观众,并不预设什么立场,没有企图成为任何东西,所以拥有无限的可能性。 |

|

HKIFF2025 4# 看的过程心情非常复杂,一方面是血腥且无限逼近的超窒息镜头,另一方面是真的太雄了。然而在提心吊胆和震感中看完以后,却觉得其实很讽刺,尤其是在听完导演大师班以后更觉得他有种就要拍来看看观众反应的“恶意感”。曾对斗牛的优雅和残酷并存的反差印象,在被迫在如此近距离的观察下变得疑惑:这“陋习”为何仍然存在,又或者说为何仍然那么多人爱看?没需求就没市场,存在说明依然有需求。但片子妙就妙在,没有附带立场。人和牛被放在了共同被观众凝视的位置(只是牛没法发声),呼吸声,负伤,眼神,甚至是生殖器官,都有着“平等”的角度。观众的有意缺席和最后的俯视镜头都设置得很妙。在众星捧月下一次又一次在生死边缘疯狂摩擦是否就如同彩虹屁吹嘘的那么伟大?昂然走出斗场时,也不过是镜头(上帝)俯瞰的对象罢了 |

|

耗劲戏弄,围攻放血,挑衅共舞,谢幕击杀;对斗牛运动的一场大型写实去魅,双方毫无“竞技公平”可言,只有一面倒的欺凌虐待,毫无尊严的屠戮嘲弄;怕是植根于人类动物性本能的嗜虐欲望?套上国族道义便有了战争,套上群氓共识便有了私刑。本片也许可以类比于食人族部落仪式的人类学考#北京电影节 |

|

6th HIIFF。看完功德减一。长焦中近特叠长镜头,长时间逼近斗牛现场,视听冲击极强,电影本身好看,但是感受奇差,过于嗜血与暴力,以为已经全面进入了片尾声明没有动物受到伤害的时期。 |

|

在喧闹的人群中被观看和摄影机的观看产生了不同的心理位置,谨慎地选择景别,野蛮生长为恐怖的表演,却勉强支撑优雅的姿态。然后重复进行,斗牛士再一次击倒公牛,塞拉不合时宜地加入圣·桑的动物狂欢,好像忧郁的不是濒死的天鹅,而是死而复生的站在胜利边缘的崇高的英雄。4.6 |

|

- 《高弧慢球》的另一种形式?不论场域广狭,摄影机和视线所占的高低差始终存在,前者是以审视或是以监视的视角似乎已不再重要,Andrès时而飘忽(面对取景器)时而坚定(身处斗牛场)的眼神才最重要——不过观众席那上千双、甚至于在荧屏外的上亿双眼睛,何尝不算另一维度的取景器。于是当斗牛结束,在欢呼中退场,Andrès看向镜头时,又好像在看人群。 |

|

一反非人类中心主义潮流,塞拉这部是人类绝对中心主义的、双重美学化的民族志拍法(虐杀->斗牛->影像,和佩佩放一起绝了),看似不表态其实早已通过审美方式表了态。但也正是在这个基础之上,似乎才有了前所未有的本质性和复杂性,才可以有点空间进行提问,我们为什么如此热爱观看仪式和死亡,喜爱凝视身着华服、不可一世的国王?又或者,这也是对目下人类政治生活、对那些无辜的刽子手的某种戏谑? |

|

旗镖内钩锋利,适合将牛困住。利剑见血封喉,牛抽动后毙命。而我为什么毫发未损,没有断掉肋骨,是因为被天使眷顾。斗牛开始前要拍下伤口的样子,酒店换衣服发现伤口还没有愈合。坐在中巴车最重要的位置,耳边所有人都在夸我是最勇敢的斗士。他们怎会知道我独自面对死神时,最接近上帝,也是极致孤独。 |

|

塞拉镜头下的斗牛有一种令人血脉喷张的奇异美感,或许这就是西班牙人沉迷于此的原因——这是一种能同时展现人类勇敢和残忍两种品质的活动。斗牛更像是一种牛与斗牛士共同出演以受伤或死亡为代价的华丽演出。在长焦狭窄的画幅内,情境中的斗牛士与牛并无分别,不过是围场内同时交错对抗的“野蛮血腥”概念的一体两面,人血与牛血同样洒在沙地上。

以及那些搏斗间隙对准脸庞的镜头:人的脸、牛的脸、《你的脸》。

对斗牛场之外的生活几乎可以算得上是毫无着墨,也几乎不曾将摄像机对准斗牛士与牛之外的任何人,捕捉斗牛士高度集中精力和精疲力尽下的面孔,也捕捉将死之牛的空洞眼神,120分钟的影像就如同一场真正的漫长斗牛,在数次用红布挑动作出腾挪旋转后一剑毙命,最后的谢场和退场却显得平静优雅,结束后和斗牛士一同产生如释重负之感。 |

|

斗牛真的是一项很难评的运动,我看完最心疼的还是那一头又一头的牛。

片子拍的确实很细腻,但也确实很无聊。 |

|

+

当好莱坞已经没有了霍克斯特纳塞克福特等名字组成的体系时,我们需要塞拉阿彼察邦拉夫迪亚兹这样的名字来组成另一种体系来代替好莱坞

满hun电影 |

|

#HKIFF 塞拉的纪录片和剧情片实难区分。对斗牛士长时间的凝视(斗牛的段落几乎没有太多镜头切换)让人联想到《齐达内:21世纪的肖像》,声音的处理(人的喘息/牛的喘息)给人深入内心的视角,将斗牛士描绘为一个真实的人(而不是英雄),几乎反高潮地呈现斗牛的各个面向(包括团队人员的举动,观众的旁白,斗牛士的内心状况等)。有意思的是斗牛士撅嘴的面孔有一瞬间很像特朗普,可能那种自恋是共通的。 |

|

8.6 一种duration的共时体验,体现每次死亡之前原始的即时性,在两种生物之间发生的舞蹈,眼神互相交错。影像的微观细节有着相当震撼的真实感,如视觉色彩饱和的剧情片一般:人物的所有表演与难以被忽略的自然反应(这位斗牛士太像一个带有传奇、神话、悲剧色彩的角色或演员)。许多场景都被限制在non-place(酒店房间、汽车甚至包括斗牛场)中,车后座的间隙时刻的确能让人想到Holy Motors。那些略为荒谬的拍马屁话语,有点像反复的自我确认,否则无法真正认同自己事业的合理性。短时间内能观看《高弧慢球》与本片两部赛场时间电影确是难忘的体验。#HIIFF2024# |

|

也許導演的目的之一就是借著影院避無可避、唯有銀幕處於視覺中心的環境逼迫觀眾一遍一遍地直視暴虐的屠殺。先有騎士在牛背捅入尖刀激怒它,鮮血就從洞眼中汩汩湧出沾溼大片皮毛,鬥牛士揮動紅布湊近低首攫取注意,出於本能的追隨和拱鬥造就「更高/更具美感」的動態場景,然後直直深深地把劍插入頸部,於是龐然的巨山失去重心、混沌地掙扎數步轟然倒地——所有人都在慶祝它的坍塌,這證明自然的野獸屈服於人類的雄性,你便對它有了行刑的權力——用刀搗碎腦子,讓它劇烈抽搐、眼珠倒翻、痛苦死去,繩索綁住它的角,屍體被幾匹馬拖行,繞場展示。就是通過殺死另外一個生命鬥牛士成為「一度頹勢,不折不撓而取得勝利」的人類進取精神的偉大代表。安東尼本身也是凝視的對象,緊身到勒臀的華服著裝和被提起的胴體。不經過濾精篩,平白地交給觀眾來二次加工。 |

|

Killing is my business...and business is stupid as fuck |

|

hkiff kg 接导演大师班 / 虽然是纪录片但却是如此的cinema。抽离了叙事之后,反而获得了某种阿巴斯式的纯粹观看乐趣。在视听上做得非常出色:多机位的长焦长镜头,再加上非常局限但精心选择的景别和视点选择,最终确实得到了许多惊人的段落。导演并没有使用什么电影上的花招(或者就像他说的cliche)来渲染斗牛的紧张气氛,但如此俭省的手法却营造了无与伦比的真实感,那两个受伤的镜头更是冲击力十足,也许正如罗伯特卡帕所说的“那是因为你靠得不够近”。并且本片也不像一般传记电影,会深入斗牛士的日常生活。而是通过西西弗斯式的反复制造焦虑。他这次逃过一劫,下次还会不会有这般幸运?但导演映后也提到,斗牛士极少有主动退休的。看孩子气脸庞的主角在台上昂首挺胸面目狰狞,俨然已完全陶醉在与死亡共舞的征服快感之中。 |

|

月初在塞维利第一次看了斗牛,目睹了Morante de la Puebla获得两只牛耳、绕场一周。当时坐我旁边的墨西哥大爷用蹩脚的英语告诉我:Morante是number one,他专程从墨西哥赶来就是要看Morante…其实最近两三年从排行到人气来说number one无疑是片中的Roca Rey:年轻,帅,敢冒险。他出现的每场都人山人海…但据说在老派斗牛爱好者看来,Roca Rey的路数还是太浮华太populist了,Morante才是真●塞维利亚斗牛正统。我虽然纯粹是个门外汉(塞拉也差不多,而本片摄影指导拍本片以前从没看过斗牛),但也能感到片中斗牛士的姿态和我当时看到的不完全一样:Morante斗牛给人感觉非常扎实乃至带有某种抑郁气质,而片子里的Roca Rey就挺花枝招展的… |

|

【15thBJIFF】03

一场关于bull和ball的游戏,但电影的规则是? |

|

塞拉基本完了 nyff |

|

我无法为这部电影做出评价,因为我无法从纯粹的影像本身中感知到创作倾向,我从中看到的只有一种充满野性的不公的对峙,一方丧失理智地放任自己的生命力流失殆尽,另一方故作从容地彰显同死神擦肩的勇气,以及着迷于这种无聊游戏的卑劣的人类。 |

|

-

…因为那些牛想拉黑西班牙语了(特别是像紧箍咒程序一样的cumbre和cojones),但又因为塞拉拍得还不赖而决定暂缓拉黑西班牙语进度…旁人的夸赞和恭维像紧箍咒、像一个个程序,而Andrés Roca Rey逗牛和斗牛时的吼叫和呼吸则像牛嗥叫(在车上时,恭维Andrés的话语也有“像野兽一样”,好像bestia本身也可以用来说一个人表现非常好)。人(斗牛士)在塞拉的镜头中好像逐渐变成了牛,而我也会像关心人的命运那样关心起那些牛 |

|

BJIFF#01

喜欢小动物的我全程有点痛,这部影片让我想到了《一块牛排》,其实记录一天 24 小时,或者到最危险的那一场就可以给一些真正之后的寂静

后面黑金色的那套确实好看,但是差不多第五场第六场的时候因为已经掌握了流程有些机械化疲劳。不过我也很好奇觉得安东尼奥作为主角会不会对这种程式化感到疲劳?

你几乎看不到任何主角的情绪表达,像一个刻板印象里的“男子汉”,最疼痛的时候也不过是眼角抽痛,深呼吸几次。但是镜头给到换衣服的场景,带珍珠的圣母项链,轻吻项链时的柔情,白色有点透的连裤袜,精美刺绣的斗牛服,粉色长筒袜,黑色皮质芭蕾鞋。

莫名讽刺

从事一个周围人夸赞你的男子汉气概的职业,在你吃痛时大家说,你可真吊啊(you really have pair of balls),或许是孤独的 |

|

姿态的语言学,牛的沉默。 |

|

金黄、赤红,华美的盛装,鲜艳的血液,一种叫人厌恶的美,看完拉黑斗牛这项运动了,血腥又野蛮,观影过程感觉自己是黑人看《一个国家的诞生》,犹太人看《意志的胜利》,难道我真是牛马?塞拉不愧是闷片导演,哪怕这样一个完全不闷的电影,通过无数次的重复也成功让我更加疲倦,假如拍一个短片换几个滤镜,或者几个不同机位拍同一个玩意,然后重复放上几遍也能成为长片吗? |

|

我很認同Serra的電影理念,所以我不應該是他電影的受眾。 |

|

8.0/10。斗牛男明星斗牛的一天。影片既想做主情绪电影(具体来说,想捕捉的情绪是斗牛时「人牛交锋时徘徊在生死边缘的微妙感觉」,而且整体捕捉地挺好)又想做偏自然主义电影(叙事上戏剧化程度低,偏写实化。注:本片不能视为纯自然主义电影,因为有不少旨在渲染氛围的配乐),最终两者虽平衡地挺好,但影像力量却被大大限制。另外本片存在影像表达冗余的问题。 |

|

C. 一场彻头彻尾的屠杀和父权制表达,它的夺奖和大受好评很符合全球右转的时代进程。 |

|

反手查了这位斗牛大师的资料,居然是96年出生的,今天又是个没用的小废物😊 |

![豆瓣评分]() 7.5 (2744票)

7.5 (2744票)

![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 90%

烂番茄: 90%