|

被西班牙统治,一开始不习惯,后来觉得还挺好。被美国统治一开始就觉得很好。被日本统治,无论如何觉不出好来。总之被肤色比较接近的邻居来统治是一种很大的羞辱,所以,宁可跟着白人来打小日本。 |

|

为了开欢送会嫌烦关掉了珍珠港遇袭的播报,检查卫生的军官喝了洗碗水,面对战争甚至拍出了一些幽默感,如果没有开战,这些驻军海外的美军士兵多少还能过上甚至有点沙雕的军旅生活,一旦开战又不得不面对残酷,意外地有些喜欢这片子。 |

|

9.虽败犹荣,鲜明而质朴的英雄主义,叙以淡淡的浪漫与惆怅聊以慰藉,较于同时代的战争片,少了那些矫情的归乡拥吻,也是少数不展现狂热好战形象的影片之一。丨影片运用背投+微缩模型+战地纪录片的结合呈现出一场逼真十足的海面战斗,其视觉效果全然不输现代科技的商业大制作,其中鱼雷快艇激战场面为战地纪录片《中途岛战役》中所拍摄素材,福特因此而受过伤。这样的影片在某种意义上,比那些在社会意识形态方面进行了精心设计的严肃影片更富有艺术风格的丰富性和主题多意性。|一部犹如小鸭慢跑式的战后回顾,其真实影像所打造出的宏伟战场,浪漫怀旧的惆怅是我喜欢的。 950 |

|

在那么多精彩的二战片里,这部真的逊了,差就差在编剧。 |

|

本是热血战争片,却在前线耗尽 |

|

起自马尼拉陷落,终于巴坦陷落,最后撤离时机舱里那幕看泪。MTB Squadron 3在珍珠港后的服役经历:31号艇战殁,32号艇失踪,33号艇战殁,34号艇被敌轰炸机击毁,35号艇烧毁,41号艇移交陆军。Brick和Rusty好兄弟。为那些长眠在太平洋丛林与深海中的缄默的英雄们,是他们标记了胜利的道路。 |

|

福特的三流电影确实没什么看头,何况还是不拿手的战争片,无非是主旋律、英雄主义、浪漫色彩的融合。对战争的刻画甚至不如早期量产的天朝抗日片 |

|

西太平洋上的美国牛仔 |

|

2.5 福特迷恋军队(2遍) |

|

6.8,摄影美,不过没什么意思。 |

|

已经开始构建二战后战争片叙事套路与主流叙事,政治人物宣传也出现,麦克阿瑟一段突兀且不搭,但意图明显,朝鲜战争后,麦克阿瑟的银幕形象又发生变化。单看本片很奇特的感觉,首先是中段小高潮被提前,放置于三分之一处,这与最后战争场面之间是很典型的战地浪漫曲——战争爱情,同时无限延宕约翰·韦恩的最终作战,可两人结局并未交代,后面一个电话便断了联系并不再叙述。再是最后应该战争场面后快速收尾,却又接了很长一个段落,但正是这个段落被福特处理的异于其他战争电影,这一段落完全性的改写了前面构建的好战气氛,以失败史实与逝去角色的悲伤共建了一份战火无情,最后必胜的回望飞机(与看麦克阿瑟相同的发出视线特写并置)也有了惆怅意味。按照拍摄年代来说,此时已经胜利完全不用这么处理,但依旧如此,只能说是创造者们本身的战争看法了。 |

|

6。战争片非福特所长 |

|

非常JB难看的战争片类型,假大空,戏剧化设置情节,台词,像是从宏观视角解剖一样,这种形式就很落后, |

|

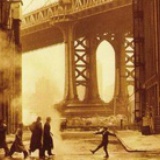

1941年末,海军官兵在多克的欢送会上收到日本偷袭珍珠港的消息,随即进入战备状态。日军空袭克拉克空军基地和甲米地海军基地,夺取制空权。鱼雷快艇布里克支队冒险出海,凭借机动优势击落多架敌机,但储藏室遭轰炸失去所有补给。日军多点登陆吕宋岛,逐渐形成南北夹击马尼拉的围歼态势,美军撤往巴丹半岛和克雷西多岛。支队奉命袭击停泊在巴兰伽堡垒的巡洋舰。朗恩的快艇因汽油混有蜡熄火,遭集火被迫弃船,仅剩快艇发射鱼雷击沉巡洋舰。拉斯迪受伤住院结识护士达维斯,安迪受伤住院却魂归天国。次年3月中旬,支队护送麦克阿瑟撤往澳大利亚,获银星勋章。支队快艇接连损毁,勉强完成保养的两艘快艇突击击沉在附近巡弋的巡洋舰,但布里克返航撞上敌机被迫弃船。巴丹半岛守军于4月9日投降,支队撤往莱特岛。美本土派出飞机接回部分中尉以重建部队。 |

|

此非福特所长。 |

|

刚把广播关了珍珠港就挨打了 磨磨唧唧打了半天打到最后也没打赢 |

|

二戰中還實彈支援電影,美國真有錢啊! |

|

四十年代就能拍出如此宏大紧张激烈的海战场面真是不容易,福特在面对风云浩大的太平洋战争时,聪明地选择从几位美国舰长的视角切入,不仅刻画了他们英勇的作战也表现了他们普通人的一面,面对爱情时的怦然心动、面对家人时含蓄隐忍,国家利益面前牺牲了太多,战争的残酷那一张张年轻面孔的特写令人难忘 |

|

【3.0】 |

|

福特的片子都是这样的好看,气势非常磅礴。构图精致,韦恩的演技也相当到位。 |

|

约翰福特的二战主旋律电影 |

|

本片根据历史上的真实事件改编,William L. White将其写成了小说,而编剧Frank Wead将之改编成了剧本,影片曾获第18届学院奖录音、特技效果奖提名。电影是基于中尉John Bulkeley和Robert Kelly的真实英雄事迹,影片细致地描画了菲律宾保卫战中美国炮舰在41年12月到42年4月期间的战斗。 |

|

【菲律宾浴血战 They Were Expendable 1945.-哔哩哔哩】 https://b23.tv/YUIfdFf 适应时代的英雄主义,殖民和解放,这种解放往坏了说也是一种殖民,但稍微人道一点的殖民总比日本人的所谓“共荣圈”殖民要好很多,片子本身一般。 |

|

和很多宣扬“不放弃任何一个战友”的美式主旋律不同,这部电影反复强调“牺牲”,用鱼雷快艇小队充当海上敢死队,与敌舰厮杀,保护己方的舰船的安全,甚至片名就叫They were expendable,直白而残酷。其实在战争中,这样的牺牲才是常态吧。 |

|

Time to say Goodbye u people |

|

8.3/10。二战日本进攻菲律宾期间驻菲美军的日常生活以及他们奋勇反抗日军最终有部分人壮烈牺牲的故事。影片有着美而大气的高水平摄影(光影/构图),但作为传统故事片叙事较松散(虽然这也意外地给影像增添了写实质感),扣0.5。 |

|

美国人在战争片里也不忘了浪漫和幽默 |

|

这部影片的基调基本上比较的写实,有一种舒缓的悲情,在那样一个战争氛围下的同袍之情,男女之情,在国家荣誉和需要面前都不得不去放下,与其说是放弃倒不如套用一句中国人的老话没有国家哪来的小家。我不知道是二战改变了福特还是福特终究只是个虔诚的天主教徒。 |

|

+ (韦恩和唐娜·里德那里太动人了) |

|

20200313周五下午,跳着看完的 |

|

太平洋战争发生在1941年12月7日至1945年9月2日之间,本片1945年12月20日于美国上映。很适合约翰福特导演的电影,然略微可惜的是有佳句无佳段,韦恩被蒙哥马利盖住不少风头,结尾狠狠升华了一波,They Were Expendable,他们不会白白牺牲,We will be back! |

|

读《安魂曲》那一段让人潸然泪下,“水手归家,从海上来;猎人归家,从山里来。”这种残酷的诗意是全片的缩影:每一个镜头都很美,汇成痛苦的悲剧。从头到尾都很现实,爱情线都拒绝给观众以安慰,唐娜里德最终不知所踪。 |

|

场面恢宏大气,战争海戏调度也是一绝,那个年代的战争片,配上约翰福特式的纯粹感,现在看来虽然仍是英雄主义,主旋律硬汉士兵,但这套公式事实证明确实好用,配上煽情的桥段和普通人的宿命,真是精彩 |

|

三星,战争片非福特所长,所以虽然战争场面都是实景真枪拍摄却依然杂乱无章。无论是为了给老医生举办欢送会时嫌播报珍珠港遇袭的广播吵而关掉,还是卫生员检查水质时喝了刷碗水,都是福特最擅长的抒情诗。等到韦恩和爱人分别时,在电话亭中感慨“真是凄凉啊”,又在重新回到队伍时向旁人打听这位医务员的去路。结尾士兵说道“我们要回家了”,随着一首民歌奏起,镜头又是沙滩上无数来往的行人,全篇无不流露出一种真挚的美式豪气 |

|

137.2 |

|

3.5 |

|

让我想起了小时候看的海战片《海鹰》 |

|

三星半。较写实,着重点不在战斗场面。 |

|

福特韦恩的战争片,战争场面还行,毕竟比较早了,就是一正常的战争片吧 |

|

没有了船的海军士兵 |

|

巴丹死亡行军的前奏~

如果了解些背景:比如日本偷袭珍珠港后的10小时又打残了美国太平洋舰队的几个重要基地,且美国的重点在“欧洲优先”,所以在菲律宾的守军物资、弹药缺乏的同时,装备也差——所以会出现鱼雷艇打巡洋舰得场面。

美菲联军守的苦(毕竟需要他们拖住日军),关键是防守失败投降后,没想到做俘虏更苦!

海战还是紧张刺激写实的,巡洋舰炮打在鱼雷艇上方的“烟花”,着实让人心惊肉跳——1945年的作品,真不易! |

|

最好的战争片之一。 |

|

伟大的牺牲,奉献。。多么残忍 |

|

we are return! |

|

2.6⭐浴血的挺碎,不太深入。美式主旋律。 |

|

不如战狼 |

|

戰時電影的觀感永遠都很好, 即便知道結局 |

|

应该加个副标题:《论鱼雷艇在实战情况下的应用》 |

|

太平洋战争美军最艰难时刻,被迫撤出菲律宾,麦克阿瑟退守澳洲,表现一个鱼雷快艇编队的战斗历史,最让人感动的是,最后上飞机的两个军官,看到之前空位的两个士兵又回来了,没有任何怨言,站起来把自己的家书交给飞机上的人员后下飞机,因为这是撤退的最后一架飞机,留下来不知生死,但他们都坚信,盟军一定会打回来的,最终麦克阿瑟带着大军反攻菲律宾,实现了这个承诺。 |

|

比较平实的二战片,也没有过于强烈的宣传意味,可以和同年John Wayne的另一部Back to Bataan一起观看 |

![豆瓣评分]() 6.8 (171票)

6.8 (171票)

![IMDB评分]() 7.2 (9,129票)

7.2 (9,129票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 92%

烂番茄: 92%![Metacritics评分]() Metacritics: 86

Metacritics: 86![TMDB评分]() 6.51 (热度:9.46)

6.51 (热度:9.46)