|

已有中字 想看找我捏 |

|

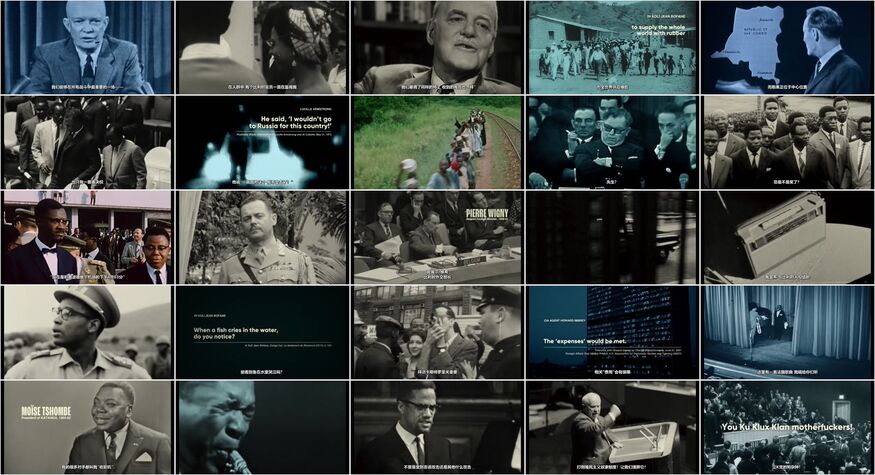

政治音乐文献纪录片,也名如其片,真的就是为比利时和美国策划的刚果金政变而重新配上的爵士乐。那些大牌音乐家的名字、作品和旅行,也被扯到(然后却很具当代艺术美学的)比属刚果独立到政权被迅速颠覆的过程中。 |

|

#ICA 长评-never remain silent。影片以音乐做为线串起了这个散文诗般的剧情,以刚果民主共和国刚果金这个国家土地上变化为主要内容,电影中没有刻意的迎合当时和现在的主流意识形态言论,而是以各个时期关键事件的各方回应和进展作为切入点展现了刚果金极强的主体性。全片最让人震撼的不是国王殖民时期的暴政,不是美国利益受损CIA背后搞小动作,也不是军阀对待贫民的残忍,而是一段关于记者可以花500法郎就可以买到处决现场视频的拍摄权。片中一直有一头被运往各地的大象,预示着刚果金的命运。大量的历史资料,内容十分扎实还有很多美国爵士乐手的台词和活动家的宣言和访谈语录。听觉上结尾处他们在1961年的联合国安理会中抗议卢蒙巴之死,演唱了几首歌,可能是最近看过最契合主题最情感变化和最具张力的配乐。 |

|

一部容量很大的杂文电影,布满引用和注脚,以档案影像与爵士乐关联起二十世纪中叶全球殖民与冷战史:一面是欧美殖民者对刚果的武力干涉及杀害反殖英雄卢蒙巴(1961)、美国在国内施行系统性种族主义同时派黑人音乐家四处去搞“爵士外交”,另一面是“万隆会议”(1955)后、更多非洲国家独立后联合国内不同政治力量的交锋。反殖批判的视角在西方依然需要考虑微妙尺度,讨论苏联的角色在当代又多了一重冒险,但,反倒是影像缝隙看到对中国的边缘与妖魔化。一切历史呈现都是当代境况的折射。 |

|

侮辱历史与侮辱音乐确实是电影作者的基本功 |

|

今年迄今看到最惊喜的一部 又是一种新的可能性 爵士歌手变成政治工具 作为爵士爱好者的我也很惊讶 un的混乱场面也剪进去了 这是可以播的嘛? 镜头时而诗性时而幽默 也不影响整体基调 连一贯看不上archive的我也很受用 导演聊天就很跳 剪辑也让我眼花缭乱 但可能都是跳跃性思维同道中人 剪辑极繁主义 连节拍都对上 还是觉得很天才 |

|

音乐是人类共同的语言吗,雇佣兵告诉你可以一边杀人放火一边去哥德学院欣赏古典乐,被送到亚洲和非洲作为“和平大使”的爵士乐手其实是烟雾弹和挡箭牌。独立不独立,维和不维和,民主不民主。文本和音乐都很密集,剪辑和叙事一样亮眼,波谲云诡的60年代,塞下国际政治、音乐与政治、帝国/资本主义剥削、种族和女性话题丝毫不觉混乱,开篇就是Maya Angelou,大段的Malcolm X,In Koli Jean Bofane,收尾居然出现了帕斯的诗。 |

|

+ |

|

7。 |

|

爵士和刚果独立在纪录片里的直接联系可能不到10%吧。观片有门槛,资料库很大剪辑也有意思,但是像是为了展示爵士乐整理了影视书本资料。这段历史确实不太被谈及,谁能想到MOMA是CIA管理的呢… |

|

比利时不光彩的历史揭露,1960年代的国际大博弈。其实爵士配乐更多是个噱头,讲述的核心依然是卢蒙巴。庞杂的资料中还有特斯拉和iphone11的广告,很突兀但又很理所当然的。 |

|

影片从两位爵士音乐家Abbey Lincoln和 Max Roach冲击联合国安理会抗议刚果第一位民选总理Patrice Lumumba被谋杀开始,39首爵士作品串连起刚果的解殖运动和CIA利用Louis Armstrong、Nina Simone、Duke Ellington和Dizzy Gillespie作为“爵士乐大使”影响政治的黑暗历史。 与其说爵士乐的节奏带动了档案影像的剪辑,不如说触目惊心的档案影像去除了爵士乐的听觉按摩,暴露了它的激进潜能。 |

|

用音乐贯穿历史事件,用音乐表现政变带来的沉重悲伤~ |

|

为了听爵士拍了部纪录片 |

|

《电影学院档案素材使用方法教材》 |

|

想讲的东西有很多,但要总结起来其实只有短短四个字:政治博弈。有趣的是,这种博弈在爵士乐的串联下是显得那么复杂、庞大,且主观化;又在刚果独立这个历史切片基础上显得简单、渺小且客观。而两者怎么看似乎都表现不出正经,反而还有多少戏谑的成分。也正因如此,悲凉的感觉才能在戏谑之下越积越多,至最后卢蒙巴被害之时一股脑的冲破,直击人心 |

|

感觉导演这本书quote一句那个自传quote一句配一堆爵士乐演奏的片段但是没说明白自己到底想说啥。比如结尾赫鲁晓夫在联合国痛斥英美帝国主义好像终于帮第三世界声张正义了,但是俄罗斯又何尝不是一个帝国? |

|

用Jazz做注脚来论述非洲国家在二战后的一系列巨变,感觉要理解透彻还需要更多的音乐知识。 |

|

没想到关于政治的纪录片能以这种形式出现,将爵士乐嵌入史实并无违和感,反倒呈现出丰富的表现力——当政客为利益驱动而高谈阔论时突然响起的戏谑小号,宛如“世界是草台班子”的具象化;当过于震慑的事实一一暴露,缓慢吟唱助力观众接收密集信息后的思潮得以稍稍延宕;当残酷斗争主宰一切,撕心裂肺的悲怆控诉让我们沉入黑暗海洋。

不得不说材料的运用和组接是别出心裁而有效的,尤其是集结大量政坛人物和民众群像,穿插、联结、跳跃,访谈、新闻、演讲、引用,甚至剪辑出了契合爵士的节奏。

刚果独立后的大型政治博弈的惨剧,卢蒙巴在政治漩涡(前殖民国、大国抢资源以及内讧)中的命运一早就注定(结尾交代的结局过于惨烈);一个亚非联手的左翼时代(赫鲁晓夫出镜很高),当惊世界殊。 |

|

7。 |

|

+ |

|

以为是聊黑人与爵士乐的纪录片,没想到层次这么丰富,从爵士外交到美苏冷战到美国黑人运动再到刚果独立。素材太多太爆炸了,剪辑的节奏感特别好。 |

|

4.0。刚果独立前后内外势力的交叉再现,非洲的民解运动与资本主义国家的殖民统治的坍塌,也有无数暴力和残暴统治,以及两次刚果内战、卢旺达大屠杀,还有数不清因矿产争端引发的战争。 |

|

极其出色的——甚至可以说是梦想中的素材组织方式,也是今天的纪录片里单纯依靠现成素材进行编辑创作的集大成之作。导演对于20世纪后半叶社会气候和文化现象的异动拥有极强洞察,他拆掉了通常会有的导演旁白音轨,单纯用爵士乐去串联起素材。某些时候,音乐与录像素材的配合使用甚至带有双重讽刺性,更多时候,它回到它被创作被传播的最初时刻,这种闪回进历史的操作则为作者表达赋予足够的煽动性。作为爵士乐迷,你将在本片中看到听到那些耳熟能详的音乐,究竟因何具备上了莫可名状的能量,它们又以何种方式嵌入了那个时代中的。 |

|

一部内容密集、我会因为音乐分心,需要反复暂停进行“阅读”的论文电影,资料丰富、剪辑复杂、论证深刻;观影体验甚至类似观看第三电影。爵士可以意味不结盟运动、第三世界建国独立浪潮的狂欢;也可以成为“黑人版神风特攻队”的谋杀工具——正如爵士生长的悖论,扎根在非洲、发祥在美国;也正如黑人身份的悖论,自由在奴隶制中被白人掠夺、又作为二战中白人的厮杀成果,在白人傀儡政府的笼罩中首先如礼物般显现。随着历史行进,论点深入,配乐的爵士也由传统走向自由。影片后半段(深得我心地)引用了科川的驴叫现场,并且(深得我心地)二次引用了消音后的特写镜头:一个漫长的、力竭的、异常痛苦的吹奏表情。这个表情出现在所有自由爵士吹奏者的脸上,是六十年代黑哥们最统一最深刻的表情。扯远了,我也支持Dizzy Gillespie当总统 |

|

层次繁复到每一段、每一节抛出,都沾着历史的厚重、政局的虚妄、人性的荒谬。悲哀层层叠叠,爵士在小丑与屠夫之间穿插,是对现世最汹涌的关切与最超然的蔑视。我们看着殖民幽灵被抹灭,但在某一瞬间,他们就又复活、又招展了,你说这世道,讲多少道理都没用,一定有狂徒在高处,摧毁你所有信仰。 |

|

7.0。民族、國族與種族概念的建構與解構史。 |

|

我确实对刚果的了解甚少,然后这篇视频论文又很难索引,所以看了好多天,看得好艰难,结果没学到啥 |

|

4.5 visual history with rhythms |

|

从冷兵器到热兵器再到核武器和微型武器,从宗教到意识形态再到网络舆论,人类几万年到这几十年还是这副丑陋的模样,为了资源调动能调动的,抢夺能抢夺的。大概真的只有外星人或者造物主的降临才能让一切重来。 |

|

挖掘冷战时期美国的爵士乐外交档案 将音乐和社会运动内在的千丝万缕的联系转写为视听 这就是典型的选题好怎么拍都不会太差 背景里爵士乐的律动将不同媒介和错综复杂的政治立场编织到一起 前景里爵士音乐家和外交官的双重身份也将他们置于漩涡中心 他们的存在是美国种族主义的集火点 他们被压抑的表达放到外交场域却被策略性书写为美国自由意识形态和民主制度优越性的文化符号 但也正是爵士乐外交 让刚果反殖民运动即便在政变中被遏制 依然借由文化传播扩大国际影响 两个半小时片长作为史料看很涨知识 |

|

我居然是看过卢蒙巴的传记片的。https://movie.douban.com/subject/1420054/。完全没想到爵士乐和风起云涌的5、60年代居然有这么一段关联。看到一位位爵士乐大神的粉墨登场,和那些耳熟能详输出革命的政坛大佬一道同场竞技,居然毫无违和感。 |

|

历史档案与爵士音乐交相融合,道出历史洪流下小国的心酸。 |

|

对躁动和荒谬的全方位体验-12/06/24 at MoMA |

|

+ |

|

2.5. 面对如此丰富的历史素材却选择把它们变成一场光影秀,前二十分钟行之有效的爵士乐在后面变成了可以被忽视的白噪音。 |

|

比利时人用黑人音乐给比利时人谋杀非洲人配乐,很难理解。所有的素材都构建同一种叙事,辩证力度很弱。很多不明意义甚至可疑的剪辑手法,比如慢速播放录像、虚构正反打镜头、虚构的音画对位,体会不到这种剪辑逻辑和殖民者叙事逻辑的区别 |

|

一甲子過去,歷史再次步入輪迴。

今天來看,剛果 與 烏克蘭 的命運驚人地的相似,皆是美國與列強博弈的棋子,皆是霸權世界覬覦的資源果實。

生活在被霸權世界「庇護」下的人民,手無寸鐵,卻被迫應對文化戰爭、殖民戰爭、生存戰爭。

美國以資本主義為包裝,欺詐黑人藝術家,挪用因白人蓄奴而生的爵士樂,滲透異國的意識形態,將 Propaganda 塑造成文化輸出。這已不是「卑劣」足以形容的行徑,而是赤裸裸的掠奪。

誣陷、收買、謀殺——強者對異己的三段式命運操控,亦是當強者遇上更強者時的宿命。

這部影片的視聽設計令人驚嘆,彷彿將一部政變紀錄片拍出了 戈達爾《影像之書》的質感,碎裂的影像與蒙太奇剪接,喧囂又不安的配樂,如同歷史斷裂的回聲。 |

|

影片焦点上世纪60年代有关刚果独立及刚果总理卢蒙巴被迫害的一系列政治事件。这一系列政治事件就不多说了,历史总是在重复~~~资源型弱国的命运至今未变,唯一有趣的是此片中这个时期的赫鲁晓夫还挺憨正。本片形式上是典型的纪实影像汇编,有意思的直白如片名,配乐,导演给历史纪实片段配了乐,结合当时美国政府把知名黑人爵士乐大师当宣传大使,于是这个有关非洲独立和政治迫害的历史事件回顾给精妙得配上了各种爵士乐片段,我不熟悉爵士,所以说不上什么,就感官上的确有点玄妙。 |

|

类似的爵士乐外交,美国政府60年代初在南美洲也搞过,没想到美国音乐人带回来了bossa nova。像这样因为缺乏视频资料而不得不把各种图片资料和音频资料混在一起进行强剪辑强拼贴的“影像化”,估计导演也是身心俱疲。 |

|

很高级的纪录片形式,叙事历史的同时再创作 |

|

刚果在多年比利时殖民后独立,第一任总统Lumumba依然面对着很多不稳定。美苏冷战之后,两方还都在国际上明争暗斗。

美和比利时都想扶持亲资本主义的Kasa Vubu,于是Lumumba就变成他们的眼中钉。美不仅扶持Kasa Vubu进入联合国,暗中还安排CIA混进Jazz音乐家阿姆斯壮的演唱会暗杀Lumumba。在未被完全独立的地方,美和比利时出战斗物资阻挠,直到后来l被软禁,转移到katanga,遭雇佣军杀害,尸体被硫酸肢解。

有立意的背景历史,完全有成为神作的潜力。但是故事被讲的稀烂。

好像是一屋子纽约时报的编辑,想要把四五页的互动新闻稿拉长到两个半小时。每个人都有自己的艺术追求,谁都觉得没时间把话讲的深入又明白。 |

|

失败的尝试。中间插入的汽车和手机广告,音乐大部分时间是作为噪音一样的存在。像字幕卡大段引用频繁打断,观影很不流畅。 |

|

政治和爵士乐镶嵌在历史的车轮中一起滚动 |

|

立意很不错,执行稀烂。还是那句话,故事讲得稀烂,画面/创意/隐喻都别谈。 |

|

我词穷,原谅我只能用牛逼来形容,我想用10星来评价这一杰作,2024最强纪录片。 |

|

#ica |

|

时代群像,可惜一切都没法变得更好 |

|

今天去电影院看了,真的很长,很像一篇影像论文。刚果总统说法语那里我不太跟的上(因为没有字幕),但是看到1960年代UN打架、勃列日涅夫出现在街头,加上阿姆斯特朗和Duke Ellington和战争炮火控诉在一起,感受还是很震撼。最难忘的是Dizzy Gillespie吹起小号一鼓一鼓的腮帮子。 |

|

先验主义的编排太超出电影范畴的主观 爵士乐和平面设计并没为片子的无聊增色 |

![豆瓣评分]() 8.2 (201票)

8.2 (201票)

![IMDB评分]() 8.1 (447票)

8.1 (447票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 96%

烂番茄: 96%